文|郭晔旻

奇怪的是,尽管指南针在我国古代航海中的应用是如此广泛,但有些西方学者却一度认为,固然是中国领先世界发现了磁石的“示极性”,但率先将其应用于航海导航的却是阿拉伯人。最滑稽的是,用来论证这种说法的还是古代中国的文献。北宋的《萍洲可谈》有一段记载,“甲令海舶,大者数百人,小者百余人……舟师识地理……阴晦观指南针。”其中的“甲令”两个字,原本是“朝廷法令”的意思。谁知不谙中国典籍的洋人居然将其误读为前来中国通商的“蕃客”(阿拉伯、波斯等地)船主姓氏,即“Kling”,还因此臆断什么“中国人把最先实际应用磁针的荣誉归之于外国人,最有可能是穆斯林。实际上在东亚与印度、波斯、阿拉伯以及与非洲之间的航海贸易操之于穆斯林之手。这项大发明可能完成于11世纪末,如果不是在这以前的话。”(乔治·萨顿)

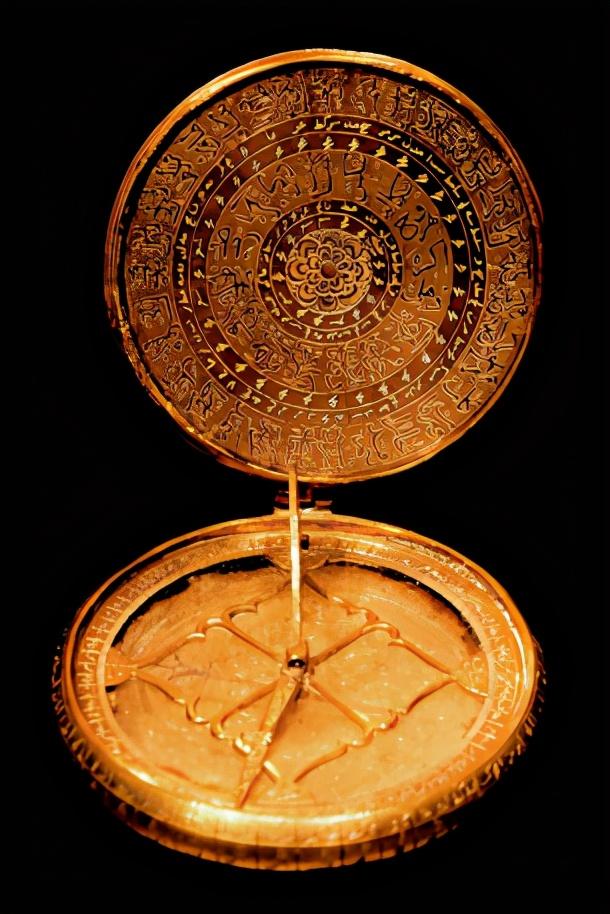

18 世纪伊朗产黄铜罗盘

实际情况当然不可能如此。古代阿拉伯与波斯人要是知道后世有人强加给自己这份荣誉,恐怕也会有受之有愧的感觉。公元1232年,穆罕默德·奥菲用波斯文写了一本《奇闻录》。其中记载,作者乘船在海上旅行时,亲眼看到船长用一块凹形的鱼状铁片放在水盆中,此浮鱼头部便指向南方。船长还向他解释说,以磁石摩擦铁片,铁片就自然具有磁性。这也是迄今最早提到指南针的阿拉伯、波斯文献,比《萍洲可谈》晚了一个世纪。同样值得注意的是,《奇闻录》的阿拉伯海上导航仪器,形制样式都与北宋《武经总要》里记载的“指南鱼”如出一辙。

宋元时代,中国与西亚的海上交通非常繁忙。由于中国船只不但船身庞大、结构坚固、航速较快,而且又有指南针指航,不易迷失航线,西亚商人都乐于乘坐中国船只;加上当时的泉州、广州都是世界一等大商港,有很多“蕃客”旅居在泉州、广州等地,阿拉伯与波斯人确有引进指南针知识的优先条件,他们显然也是用中国技术制造水浮式指南针的。