在中华民族伟大复兴的大潮下,关于中华民族文化得以延续的文字,日益受到重视。而文字的外在表达——语言,特别是古汉语,又成为众多讨论的热点。

一般来说,我们说的古汉语,是指古中原汉语,这是因为中国5000多年历史,有3500多年政治经济中心在中原(河南)。如果包括泛中原地区,中国的政治经济中心有4000多年都在这个地区。

从目前考古发现来看,文字发源于中原,当大邑商发明了文字以后,文字就成为记录语言的工具。关于中国古汉语的源头和其演变,自然聚焦到中原,也就是现在的河南。

河南安阳中国文字博物馆

网络时代,我的感觉最起码有二十年,网络上充斥各种观点,即中国的各类语言,哪一种语言继续了古汉语?

如果你稍加留意,对母语是古汉语最热衷的,不是中原地区,或者官话区,反而是远离古代中国政治经济文化中心的东南沿海一带,以粤语、客家话、闽南话为代表。

根据相关专家的观点,中国官方在清中期之前,一直使用的是“洛阳音”。

那么所谓的古汉语,就缩小到是否是“洛阳音”。(某些人群所谓的“河洛话”,是个新词儿,古代没这个说法)

老实说,最早热衷于研究音韵的,隋朝开始,从切韵、广韵、中原音韵到后世反切法解读说文解字,甚至民国以来的那些音韵学专家,基本没有一个河南人。

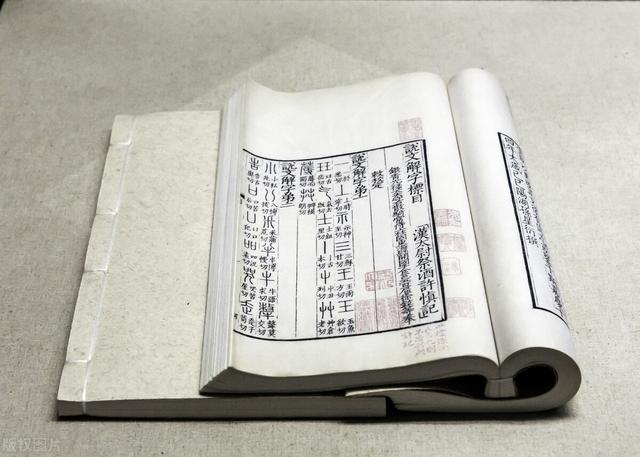

说文解字

这是一种什么现象?

举个简单的例子,一个母语是粤语的土生土长的广东人,从来没有去过北京,但他在书斋里研究出了煌煌大观的“京腔正音”,这个“京腔正音”的离谱程度,任何人都可以得出一个朴素的结论——不靠谱。

一般来说,粤、客、闽等方言热衷于标榜自己是“古汉语”、“河洛话”的依据,是曾有古代的河南人移民到这个地区,于是古河南话就在此“取代”了原住民语言,所以他们说的话就是古汉语了。

但这有三个明显的逻辑悖论:

一是粤、客、闽这三种语言,互相不能用母语交流,哪一种才是真正的古汉语?

二是粤、客、闽这三种语言,都无法与河南话交流,而河南话基本可以与其他官话如北方官话、西南官话甚至江淮官话交流。

三是除了史上有王审之入闽的记载外,从来没有河南人入粤的记载,以广东省唐之前从来没有入史人物,甚至两宋其间,入史人物还是个位数的现状来看,宋之前这里的国民教育程度如何?粤人、客家人是怎样学会古代河南话的?

广州五羊公园

我们知道,一种语言的传承,如果这个人群没有被连根拔起的话,口语传承是非常稳定的,所谓古今语言发生巨变那是指英语,汉语因为文字的单音节属性,其传承一脉相承,这也是中华文明没有中断的重要因素。

今天我们选择汉语的一个最基础的语言——“儿童”来进行比较,我们需要验证出以上所列四种语言关于“儿童”的口语与古汉语的关系,以此得出哪一种语言才是古汉语正宗传承的结论。

下边分述“儿童”在粤语、客家话、闽南话、河南话中的口语表达:

1、粤语“儿童”的叫法

粤语即广东话、广州话。并不是广东人就讲“粤语”,一般来说,广东原住民分三大族群,分别是广府人、客家人、潮州人。

粤语是广府人所使用的语言。据考证,粤语发源于广西梧州。

粤语"儿童"称 “细路仔”,“细蚊仔”。

如果是婴儿呢,当代粤语年轻人称“BB",“BB仔”,“BB女”,这种洋泾浜不能算正统的汉语,所以我们还是要看老派粤语怎么说。

婴儿老派粤语称“苏虾”,如果分性别则是这么叫的:“苏虾仔”,“苏虾女”。

各位看官,你看到哪一句是古代河南话的影子?

客家小镇吉祥物

2、客家话“儿童”的叫法

据称世界上讲客家话的有1亿多人,这个数量庞大的人群,可能语言也有差异,我们选取通用的例子):

客家话“儿童”的叫法比较杂,如:“细人”、“细人子”、“细货”、“细满仔”、“细膦娃”、“细佬哥”、“细哥仔”、“阿僬”、“阿僬仔”、“细鬼里”……

如此繁杂的叫法,可能会让一个正宗的河南人懵圈,这说明客家话内部成份极其复杂,但是,这里哪一句是古代河南话?河南人表示听不懂。

3、闽南话“儿童”的叫法

有闽南文化人对闽南话的“儿童”叫法进行总结,按照这类总结,闽南话的“儿童”叫“侲(zhèn)子”,真实的口语叫“侲(zhèn)儿”。

也就是说,闽南文化人因为无法查到闽南话侲(zhèn)儿的出处,就附会到“侲子”上,然而“侲子”是什么意思呢?“侲子”特指作逐鬼之用的童子。

古代河南人不可能也没有任何典籍能证明他们会把这么不吉利的叫法用来称呼自家可爱的儿童。

因为古河南话叫“雅言”,雅言极其精细,对一事一物都有专门的字词对应。

闽南话称儿童还有一种叫法“囝”:一音为“jiǎn”,义为“小孩”。唐顾况《囝》诗:“囝生闽方,闽吏得之……囝别郎罢,心摧血下。”原题解:“闽俗呼子为囝,父为郎罢。”

宋陆游《戏遗老怀》诗:“阿囝略如郎罢老,稚子能伴太翁嬉。”

从这里我们可以看出这几个关键词,第一顾况是浙江人,不是河南人,这首诗的原题解已说得非常清楚了,“闽俗呼子为囝,父为郎罢。”说明囝是闽地方言,不是唐代河南话。

我们看另一个浙江诗人陆游的诗里有“阿囝”,“郎罢”,这些称呼同样是特指闽南人对儿子与父亲的称呼。事实上,在宋话本里,儿子和父亲的口语称呼跟当代河南话一样,为“儿子”和“爹”。

宋画儿童

如:

“那娘的知是儿子回来,放开了门。”——(宋话本《闹樊楼多情周胜仙》)

女孩儿道:“你待算我喉咙,却恨我爹爹不在家里。我爹若在家,与你打官司。——(宋话本《闹樊楼多情周胜仙》)

这说明什么?说明唐宋时代的闽南话,并不是唐宋时期的河南话,唐宋时代的河南话,与今天的河南话是一样的。

闽南话对幼子或婴儿还有一种叫法“侲儿婗”。

那么“婗”是什么意思?汉代河南人许慎所著的《说文解字》:嫛婗也。从女兒聲。一曰婦人惡皃。五雞切。从说文的解释上看,似乎不是什么好词。

那么如果把“侲儿婗”结合起来,这句话的意思就是这样的:“逐鬼的童子与妇人恶儿”,用这个意思形容一个可爱的小宝宝?你忍心?

我觉得闽南文化人搜索枯肠的找来近似汉字,拼凑出来的意思极有戏剧感,建议用汉字注音即可,不必硬生生牵强附会。

当然,如果你认为这么拼凑出来的意思太过离谱,那么闽南文化人又找出另一个写法,叫“侲儿孻”。这又是什么意思呢?

“孻”(nái),汉代河南人许慎所著《说文解字》里没有这个字,说明是后来造的字。

康熙字典有收:,解释为:《字彙補》泥台切,奈平聲。《寂園雜記》廣東謂老人所生幼子曰孻。这个《菽园杂记》是明代陆容编写的一个明代朝野掌故的笔记,里面记载有大最的作者故里的人事、方言和风俗。

闽南民俗舞的火鼎公婆

作者是苏州太仓人,这里属吴语区,苏州为非官话区,其语言与越语同源,但现在被统称为吴语。

大约是骆越、闽越与南粤底层语言有共通之处,所以他在《菽园杂记》卷十二有以下记录:“广东有孻字,音奈,平声。老年所生幼子。”清钮琇《觚賸续编·亚孻成神》:“孻字不见于书,唯闽粤之俗有之,谓末子为孻。”

两相印证,孻字不是中原汉语。

那么“侲儿孻”合起来意思怎么解读?“逐鬼的童子与老年所生幼子”?我无法理解为什么要这么拗口地拼凑出一个可爱宝宝的称呼来。

从以上三种语言可以看出,粤、客、闽对儿童的称呼,都不是古代中原汉语。

分析了前面三种语言,现在该第四种了。相信您是文化人,读到第四种的时候,您会非常轻松,因为这些都是您从小学过的。

宋画扑枣图

4、河南话“儿童”的叫法

河南话儿童的叫法除了本身就叫“儿童”外,口语主要有这几种:

孩儿,娃、娃儿、小娃,小儿

1、“孩儿”,指:幼儿;儿女。

《书·康诰》“若保赤子” 孔 传:“爱养人,如保孩儿赤子,不失其欲。”

《后汉书·公孙述传》:“孩儿老母,口以万数。

李密《陈情表》:“生孩六月,慈父见背。”(此李密为三国两晋时期的文学家,不是瓦岗寨的那位)

宋话本《张协状元》:“孩儿领受爹娘慈旨,曰即离去。”

这说明,最迟汉代河南人称儿童为“孩儿”,至今没变。

宋画《杂技戏孩图》

2、娃、小娃、娃儿,小孩的意思。

(唐)白居易 诗《池上》

小娃撑小艇,偷采白莲回。

不解藏踪迹,浮萍一道开。

白居易在中国家喻户晓,可很多人不知道他其实是个河南人,出生于河南新郑,晚年在龙门附近建了个大宅子,那日子叫个逍遥自在,他有两个小妾,一个叫樊素,一个叫杨仰,嗯,您已经猜到了那句影响国人审美的句子:“樱桃樊素口,杨柳小蛮腰”。

这说明,唐代河南小孩就称作“小娃”,到现在也没变。

宋画《小庭婴戏图》

3、小儿,小儿就是小儿的意思,我这么说您能理解吧。呵呵。

是的,小儿就是指小孩子。

不过,现在河南话专门称作小孩的“小儿”,不是分开来读,而是将“小儿”读成儿化的合音。如果想印证的话找个郑州人说:“老师儿,称呼小男孩的‘小儿’怎么说,咱对一下口型!”

你很快就听到了标准答案。

《史记·淮阴侯列传》:“﹝萧何﹞曰:‘王素慢无礼,今拜大将如呼小儿耳,此乃信所以去也。’”

《列子·汤问》:“孔子东游,见两小儿辩鬭。”

列子(约公元前450年—公元前375年),名御寇,又名寇,字云,亦作圄寇。战国前期道家代表人物。郑国圃田(今河南郑州)人。

原来先秦时期的郑州人,“小孩儿”已叫“小儿”了。

宋画,长春百子图

当然,河南话除了以上对儿童叫法的统称外,还有分性别的叫法,如“男孩儿”、“女孩儿”,“男娃儿”,“女娃儿”。

值得注意的是,在豫西南的邓州、新野、唐河等地,女孩儿称为“女儿”(儿化合音)。

这里的“女儿”,有两个意思,一是女子的统称,比如:“这个女儿长得真好看。”

《史记·张耳陈馀列传》:“且赵王素出将军下,今女儿乃不为将军下车,请追杀之。”

另一种是特指未婚配的女子,“这是谁家的女儿?”(女儿合音)

汉乐府《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》:“昔作女儿时,生小出野里。”

[南朝·宋]鲍照《代北风凉行》:“北风凉,雨雪雱,京洛女儿多妍粧。”

[唐]王维《洛阳女儿行》:“洛阳女儿对门居,才可容颜十五馀。”

宋话本《清平山堂话本·西湖三塔记》:“宣赞分开人,看见一个女儿。”

综上,古代河南话与今天的河南话有很大的变化吗?没有,这很神奇。正因为这种神奇,让我们可以很好的传承古代中原文明。

你觉得古汉语(中原雅音)离我们很远吗?如果你懂河南话,你还觉得很远吗?不远,河南人一直说着呢!

古代粤语、客家话、闽南话是古代河南话吗?

没看到有什么相似之处,你看到了吗?

如果您对古汉语与当代汉语话题有兴趣,请关注本号,本号将持续更新!

欢迎手滑点赞、转发、扩散!

非常之源,带你追根溯源

,