“太感谢同济医生了!我总算是能睡个安稳觉了!”9月15日,59岁的黄先生满脸笑容准备出院。昨天,同济医院神经外科舒凯教授团队通过手术机器人辅助定位实施三叉神经半月节球囊压迫术,解除了困扰黄先生6年的面部“三叉神经痛”。

疼痛6年之久,半张脸都被自己掐成阴阳脸

家住湖北孝感59岁黄先生,六年前,右侧面部突然开始出现针刺样疼痛,最初时疼痛并不明显,轻微的揉搓或是休息后,感觉疼痛有所缓解,也就没有特别在意。随着疼痛明显加重,不间断的发作越发频繁,黄先生除了吃药,只能拼命揉搓掐面部,转移疼痛感觉,皮肤被反复搓破,变得粗燥,以至于两边脸的颜色完全不一样,黄先生苦不堪言。

“只要脸疼起来了,吃不下饭,喝不了水,睡眠质量差,后来到大医院确诊,说我这是‘三叉神经痛’”,黄先生回忆,“一直靠口服药缓解疼痛,最初是一天两颗药,吃了脸不痛了,直到两年前,吃的药已经逐渐增加到每天四颗,并且越来越没有效果。”

同济医院神经外科舒凯教授说,三叉神经痛是最常见的脑神经疾病之一,被称为“天下第一痛”,以一侧面部三叉神经分布区内反复发作的阵发性剧烈痛为主要表现。发病骤发骤停、闪电样、刀割样、烧灼样、顽固性、难以忍受的剧烈性疼痛。说话、洗脸、刷牙或微风拂面都可能导致患者面部的剧烈疼痛。疼痛历时数秒或数分钟,周期性发作,严重伤害身心健康,影响日常生活。

机器人精准定位,微创球囊压迫术助他告别疼痛

患病后,黄先生根本无法正常的与人交流,整天都担忧随时可能会出现痛感,无痛“正常”时间也是越来越少,身心备受煎熬。为寻求更有效的止痛方法,他这才在家人的陪同下找到了同济医院神经外科舒凯教授。

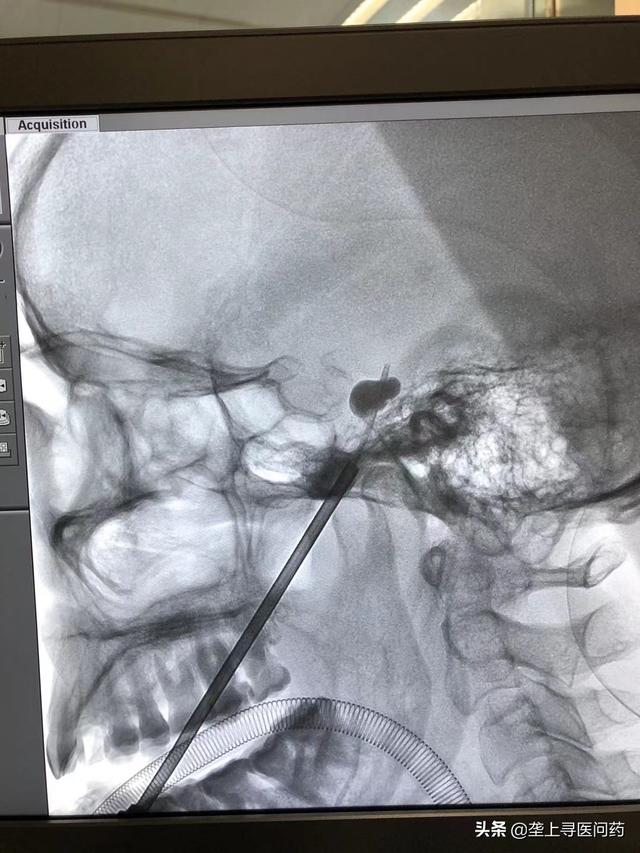

舒凯介绍,三叉神经痛在药物治疗无效时可选择手术治疗,手术方式有开颅微血管减压术(MVD);经皮穿刺球囊压迫术(PMC);射频热凝术。目前MVD是治疗三叉神经痛最有效的手术方式,但高龄患者难以耐受,且部分患者对开颅手术有恐惧心理,如此例病人;射频热凝术则需要患者术中配合,增加了患者的痛苦及紧张恐惧情绪,并且复发率高。因此经皮穿刺球囊压迫术逐渐成为部分病友的首选。但PMC术式的关键点在于球囊的位置必须准确到达麦克尔氏腔(Meckel cave),即三叉神经半月节所在部位,以往术者更多依赖经验来进行操作。此次手术,我们采用手术机器人辅助定位是湖北省首例,通过术前薄层CT三维重建定位卵圆孔位置,制定好手术计划,在机器人的辅助下将针芯、导管顺着头骨中天然存在的“卵圆孔”抵达颅底的三叉神经上的半月节,精准度可达到0.5毫米,而后导入球囊,注入显影剂使球囊扩张压迫半月节数分钟,就可以让三叉神经的痛觉“失活”,达到“止痛”效果,手术时间短,即刻有效,1-2天出院。手术过程无切口,仅是面部有一个小针眼,术后使用创口贴保护术后创口即可,患者得到满意的疗效。

舒凯提醒,在日常生活中患者还要注意维持平静心态,不急不燥,不可太劳累。术后要注意防止烫伤,特别是手术侧面部、口腔对温度感觉减退,进食喝水不能过热,防止烫伤;还要眼部卫生,术后角膜感觉减退,眼部有摩擦感,可常规滴入滴眼液,起到润滑作用。

据悉,同济医院神经外科自2016年以来已开展机器人辅助下精准神经外科手术近200例,包括立体定向活检术、颅内电极植入术(seeg)、帕金森脑起搏器植入术(DBS)、颅内血肿穿刺引流术等,均为省内首例,机器人辅助系统使神经外科手术更精准、更便捷、更安全。

通讯员:田娟 吴世强

,