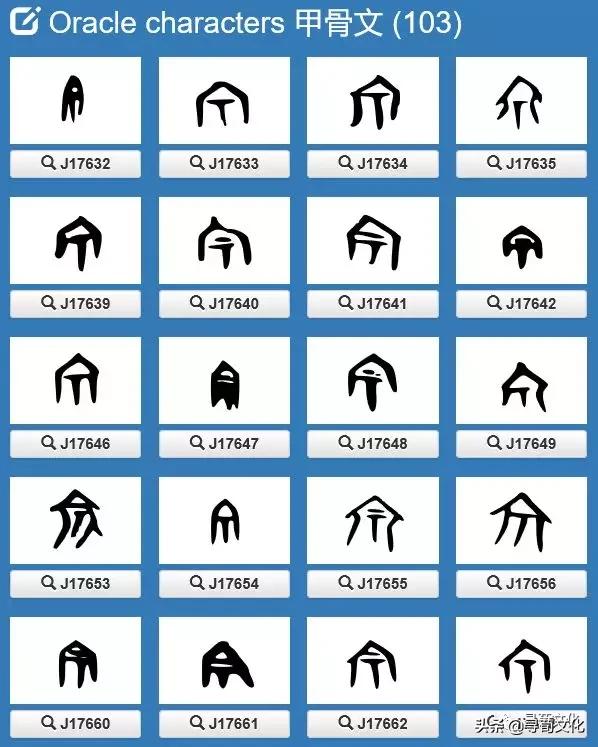

一、文字演变

二、姓氏读音

拼音:zōng

注音:ㄗㄨㄥ

汉字结构:上下结构

造字法:宀

简体部首:宀

宗的部首笔画:3

总笔画:8

笔 顺:捺捺折横横竖撇捺

五笔86:PFIU

五笔98:PFIU

UniCode:U 5B97

四角号码:30901

仓颉:JMMF

GBK编码:D7DA

规范汉字编号:1275

家族的上辈,民族的祖先:祖宗。宗庙。宗祠。

家族:宗法(封建社会以家族为中心,按制统远近区别亲疏的制度)。宗族。宗室(帝王的宗族)。宗兄。

派别:宗派。禅宗(佛教的一派)。

主要的目的和意图:宗旨。开宗明义。

尊奉:宗仰。

为众人所师法的人物:宗师。

量词,指件或批:一宗心事。

姓。

三、姓氏起源

起源一,据《汉宗俱碑》《元和姓纂》所载,古帝重黎之后,即羲和之四子,分掌四岳之诸侯,史称四岳,为臣子之首,相当于后世的宰相,故称为宗,四岳之后有宗姓。这一支为宗姓之起源,得姓时代最为久远,处于姓氏的初始阶段,那时正是唐尧在今河北唐县称帝建都的兴盛时期。见河北唐县宗氏族谱。

四岳之后在周王朝时期为宗伯官,掌握邦国祭祀典礼之职,亦称秩宗、咨伯、祝宗、太宗、上宗,相当于后来的礼部尚书。诸多史书记载:“太宗伯,辅佐天子管宗室之事,为六卿之首。在宗伯的后裔子孙中,有以先祖官职称谓为姓氏者,称秩宗氏、咨伯氏、祝宗氏、太宗氏、上宗氏等,后多省文简化为单姓宗氏,世代相传至今。

四岳宗伯之后是宗氏正宗,此系宗氏有宗资、宗均、宗悫、宗懔,宗泽、宗庆后,以及宰相二人:宗秦客、宗楚客。

(新唐书 宰相世系四)的记录,宗楚客为出自子姓的伯宗是错误的。有族谱记录宗伯、宗资、宗均、宗悫、宗懔、宗楚客一脉相承。

起源二,出自子姓。春秋前期的宋国(今河南商丘)君主宋襄公(字兹甫)同母之弟子敖,子遨奉其兄宋襄公之命出使晋国,他不辱使命完成了任务,但再也没有回宋国。公子遨在晋国生一子名扈,改姓伯名伯扈。伯扈生伯宗,伯宗成为了晋国大夫,因为他耿正直言,结果被把持朝政的三郤所杀。伯宗之子州犁逃到楚国,出任楚国太宰,受封食邑於锺离。生有二子。长子郤宛,其嫡支子孙后来就称钟离氏或钟氏;其次子伯连,迁居于南阳(今河南南阳),其后裔子孙以先祖伯宗的名字为姓氏,称宗氏,世代相传至今。

起源三,源于偃姓,出自春秋时期宗国,属于以国名为氏。春秋时期有一个偃

姓宗国(今安徽枞阳),为子爵,因此称宗子国。据史籍《左传·文公十二年》记载,“楚子孔执舒子及宗子,遂围巢”。杜注:“宗国为群舒之属,即枞阳,是古代偃姓方国。”宗子国在周襄王姬郑二十六年(楚成王芈頵四十六年,公元前626年),楚成王熊恽(芈頵)展开了灭群舒的系列战役,到周顷王姬壬臣四年(楚穆王熊商臣十年,公元前615年)群舒先后叛楚,楚穆王派遣上将军子孔率大军镇压,抓捕了舒、宗两个子爵国君主,宗子国遂亡。

亡国后的宗子国贵族及子民以故国名为姓氏,称宗氏,世代相传至今。

起源三,源于妫姓,出自春秋时期陈宣公裔孙宗来,属于以先祖名字为氏。

春秋时期,陈宣公妫杵臼的第六世孙叫宗来,他的后裔子孙以先祖抿子为姓氏,称宗来氏,后省文简化为单姓宗氏,世代相传至今。

起源四,源于官位,出自殷商时期官吏瞽宗,属于以官职称谓为氏。瞽宗,殷商王朝时期的学官职名,也就是太学之教官。太学,是古代的官家学校名,即国学。相传,为了提高统治阶级的执政能力,从虞帝开始设庠(校长称庠长),夏禹设为校(校长称校长),商汤设为序(校长称瞽宗),姬周亦设为庠(校长称辟痈),都是古代太学的称谓。到了西汉武帝刘彻元朔五年(公元前124年),改其称为“太学”,由五经博士掌管。隋朝初期改设为国子寺,后来隋炀帝杨广改设为国子监。唐朝时期,唐太宗李世民分设国子、太学、四门、律法、书礼、数算七学,皆属于国子监。宋朝时期也兼设国子、太学。一直到了明朝,明太祖朱元璋裁撤了太学,只设国子监,但在国子监里读书的学子仍称为太学生。到了清朝时期,经过官学初步考试合格的庠生,相当于今天的小学毕业。

在瞽宗的后裔子孙中,有以先祖官职称谓为姓氏者,称瞽宗氏,后省文简化为单姓宗氏,世代相传至今。

起源五,源于芈姓,出自汉朝刘邦的同父异母弟楚元王刘交,属于以官职为姓。刘交的曾孙叫刘德,官至宗正,为九卿之一,即主持皇家宫室事务的官员。

在刘德的支庶子孙中,有以先祖官职称谓为姓氏者,称宗正氏,后改称宗政氏,今多已简化为单姓宗氏。

起源六,源于女真族,出自金国后期女真完颜部,属于汉化改姓为氏。随着金太祖完颜·阿骨打建立金国,女真完颜氏成为国姓,产生了许多著名的历史人物,如完颜·宗翰、完颜·宗望、完颜·兀术、完颜·宗浩、完颜·襄等著名将、相。

在其后裔子孙中,有以先祖名字为姓氏者,汉化省称宗氏,后逐渐融入汉族,世代相传至今。

起源七,源于满族,属于汉化改姓为氏。据史籍《清朝通志·氏族略·满洲八旗姓》记载:

满族宗佳氏,亦称周佳氏,满语为Jonggiya Hala,祖先原为汉族,东汉末期被辽东鲜卑乌桓部虏携,融入鲜卑民族,后逐渐演化为辽东女真,世居辉和(今黑龙江上游或嫩江一带),后多冠汉姓为宗氏、周氏、钟氏等。

四、得姓始祖

羲和,中国上古神话中的太阳女神与制定时历的女神。

羲和的原始形态来源于远古神话,在时代的更迭中她由最初的“日母”演变成“日御”,在后来的不断演化发展中,羲和又作为太阳神话、天文史官的代表人物,明确地承担了文化的功能载体,并集中表现在古诗词文化环境中的运用上。

五、人口分布

宗氏是一个多民族、多源流的姓氏群体,在当今姓氏排行榜上名列第二百六十八位,人口约二十五万一千余,占全国人口总数的0.015%左右。

宗氏族出多源,先秦时期宗氏族人已在今河南南阳、安徽庐江、四川渠县、河南淮阳、淇县以及山东淄博一带落籍,如:《左传》中陈国的宗竖,卫国的宗鲁,齐大夫宗楼。

汉朝时期,河南南阳宗氏族人是当时名门望族,不但人丁兴旺,而且名家辈出,如:五官中郎将宗伯,河内太守宗均(宗伯子),辽东太守宗京(宗均族兄),司隶校尉宗意(宗京之子),汉司空宗俱(宗意之孙),汝南太守宗资(宗均之孙),宗资之子宗承以及从事历法研究的宗绀、宗诚。东汉时期以后,宗氏在陕西西安落籍,并从此繁衍播迁到今甘肃陇西、兰州一带。

三国时期,河南南阳宗预因入仕而进入四川,蜀亡后,又徙居洛阳。

两晋时期,已有宗氏族人落籍到了山西介休。河南南阳宗氏历魏晋南北朝而不衰,如:宜都太守宗承,及其后代宗繇之、宗炳、宗夬、宗悫、宗测、宗懔等。

隋、唐时期南阳宗氏族人徙于蒲州河东(今山西永济),如:唐宰相宗楚客曾祖宗丕,为后梁南弘农太守,南阳人,梁亡入隋后居蒲州河东。

唐末五代时期宗泽八世祖,由南阳迁于浙江义乌,此际宗氏族人已广布于黄河中下游诸省,并有在今北京、天津一带定居者。

宋朝以后,宗氏族人的发展重心渐移到了今江苏、江西、浙江、安徽等地,后来的夷族入侵则导致了他们逃亡于今福建、广东、广西等省区。

明朝初期,山西宗氏作为洪洞大槐树迁民姓氏之一,被分迁于今河南、湖南、湖北、山东、河北等地。

清朝时期,宗氏族人在全国分布愈广,并有山东等地之宗氏族人入居东北三省,随后又有宗姓族人迁居台湾,移居海外的。

如今,宗氏族人在全国分布较广,尤以浙江、江苏、山东、安徽、江西、河北、陕西等地为多,这些省份均有宗氏族人分布。

六、家谱文献

江西南昌向塘镇白塘宗氏祖谱一卷(原本,谱边部分被烧),前后修谱人名次,始修于明洪武辛未岁篆修族谱人(公元1368年)三十二世孙恒孔正(东房),明成化庚寅岁重修族谱人(公元1465年)三十五世孙锐叔颖(三贤),明嘉靖甲寅岁重修族谱人(公元1522年)三十六世孙珊伯华(三贤),白塘始祖尚武,行添三名斌号逍遥居士,东汉汝南太守宗资七世孙居南阳至孙元干徒居豫章白塘。

河北唐县宗高和村宗氏家谱,(现代)宗健纂修于公元2012年,现被山西洪洞大槐树寻根祭祖园收藏。

江苏如皋宗氏家谱二十卷,(明)宗价始修于明万历十二年(公元1584年),(民国)宗铭续修,民国十年(公元1921年)木刻活字印本二十册。

江苏常州毘陵中村宗氏世谱十八卷,(民国)宗鸿亮等编,民国十四年(公元1925年)木刻活字印本十四册。

江苏常熟虞山宗氏谱略一卷,(清)宗汝刚、宗嘉谟辑,清光绪十六年(公元1890年)木刻活字印本。注:始祖为[宋]宗泽,始迁祖为[元]宗世臣。

江苏宜兴官林宗氏谱二十卷,(民国)宗廷铭等修,民国三十二年(公元1943年)忠武堂木刻活字印本二十册。

江苏丹徒宗氏忠武堂世乘,著者待考,清朝年间木刻活字印本。注:始祖为[五代]宗道溥,始迁祖为[宋]宗泽。

江苏宜兴美樨宗氏家乘特刊,(民国)宗学源等纂修,民国三十七年(公元1948年)木刻活字印本。注:始祖为[宋]宗泽,始迁祖为宗玮。

江苏宜兴美樨宗氏家乘,(民国)宗砚卿纂修,民国三年(公元1914年)木刻活字印本。注:始祖为[宋]宗泽,始迁祖为宗玮。

江苏宜兴美樨宗氏续修家乘十三卷,(民国)宗炳南等纂修,民国二十五年(公元1936年)铅印本。注:始祖为[宋]宗泽,始迁祖为宗玮。

江苏宜兴美榍宗氏家乘六卷,首一卷、末一卷,世存集四卷,宋宗忠简公全集五卷,附编四卷,首一卷、特刊一卷,(民国)宗景洛、宗兆牛纂辑,民国三十七年(公元1948年)天香阁木刻活字印本十八册。现被收藏在中国国家图书馆。注:附《宋东京留守宗简兰公全集》十二卷,首一卷、末一卷。注:始祖为[宋]宗泽,始迁祖为宗玮。

浙江常山京兆宗氏族谱五卷,始修于明万历十五年(公元1587年),(清)朱兴、宗祖贵续修,清嘉庆十六年(公元1811年)木刻活字印本。(清)宗绍昂续修,清道光二十七年(公元1847年)木刻活字印本。(清)李大玉续修,清光绪四年(公元1878年)木刻活字印本。(民国)徐晋重修,民国八年(公元1919年)木刻活字印本。

浙江义乌麒麟塘宗氏家谱十卷,(清)宗国悠等纂修,清光绪十四年(公元1888年)木刻活字印本。民国七年(公元1918年)木刻活字印本注:始祖为宗溥,先祖为[宋]宗嗣尹。

河南唐河宗庄宗氏家谱,(现代)宗转运编纂,2004年计算机激光照排胶印本。

山东临朐汶阳宗氏家谱,根据嘉庆戊午新秋(1798年)第二次修谱(由八、九世诸祖修定)、同治年间第三次续修(十一、十二世诸祖修定)以及1936至1937年的第四次修订,于2007年进行延续第四次修订版式第五次修订。由94位同宗族人出资、26位同宗族人共同编纂。

七、郡望堂号

郡望

南阳郡:春秋战国时期称南阳的地区颇多。鲁国的南阳指泰山以南、汶水以北地。晋国的南阳指太行以南、黄河以北地区。战国时期魏国的南阳,一部分属韩国,伏牛山以南、汉水以北地亦称南阳,分属韩、楚两国。秦朝时期秦昭襄王三十五年(己丑,公元前272年),为秦国夺取楚国之地而设置南阳郡,治所在宛城(今河南南阳),后秦国大将白起在秦昭襄王四十四年(戊戌,公元前263年)进攻韩国克取了南阳,使韩国本土与上党郡被分隔。两汉之际,南阳郡辖二十六个县,其时辖地在今河南熊耳山以南叶县内乡之间和湖北省大洪山以北应山郧县之间的大部分地区,后逐渐缩小。隋朝开皇三年(癸卯,公元583年)被废黜,隋大业三年(丁卯,公元607年)复置。唐朝初期又被废黜,唐天宝初年(壬午,公元742年)曾改邓州南阳郡为良穰县(今河南邓县)治所。元、明、清诸朝,南阳府治皆在南阳,即汉朝的宛县、今河南省南阳市。

京 兆:亦称京兆郡、京兆尹,实际上“京兆”不是一个郡,而是中央政府所在的地域行政大区称谓,“尹”为其太守。西汉太初元年(丁丑,公元前104年)改右内史置京兆尹,为三辅之一,治所在长安(今陕西西安)。三国曹魏文帝黄初元年(庚子,公元220年)改京兆尹为京兆郡,治所在长安(今陕西西安),其时辖地在今陕西秦岭以北、西安市以东、渭河以南至华县一带。曹魏黄初二年(辛丑,公元221年)封皇子礼为秦公,以京兆郡为秦国,曹魏黄初三年又改名为京兆国。魏明帝青龙三年(乙卯,公元235年)封皇子洵为秦王,改京兆国为秦国。齐王(曹芳)正始五年(甲子,公元244年)改为京兆郡,今西安,下属五县,除周至、户县外,均在辖区内。西晋时仍置京兆郡于长安,辖区较三国魏时缩小。十六国至南北朝时期前赵、前秦和后秦、西魏、北周相继建都长安(后秦称常安),均在此设置京兆郡(或尹)。隋、唐两朝均都长安,另建新城。隋朝时期称大兴城。唐高宗永徽四年(癸丑,公元653年)改名长安城,在长安城周围的京畿地区,以雍州为京兆府,置京兆尹。以上称京兆者,均指京师及其附近地区。隋、唐两朝均设京兆尹(郡、府)或雍州,作为郡级建制以统长安、大兴(唐改为万年)等二十余县。唐朝以后,长安城不复为都,发展受到一定影响,但仍不失为一个重要的地方性都会。金、元两朝在陕西置京兆府(路),此“京兆”与建都之地无关,其时辖地在今陕西秦岭以北、西安市以东、渭河以南、华阴以西一带地区。北洋政府改顺天府为京兆地方,府尹为京兆尹,符合金朝以前“京兆”之意。民国政府成立时废黜“京兆”之称。

河东郡:古代河东郡有四:①指今整个山西省。②秦朝初期(庚辰,公元前221年)置郡,治所在安邑(今山西夏县),其时辖地在今山西省夏县、临汾市、万荣县、永济市、闻喜县一带地区。东晋时期移治到蒲坂(今山西永济蒲州镇)。隋、唐两朝为蒲州河东郡。隋朝时期又分蒲坂,置河东县为治所。在明朝被并河东县,划入蒲州。③唐朝时期有河东道,又设河东节度使,道治在蒲州,节度使治所在太原(今山西太原)。④宋朝时期有河东路,治所在并州(太原府,今山西太原),其时辖地北以内长城为限,而兼有今陕西东北角。大金国时期分为河东南路、河东北路,南路的治所在平阳(今山西临汾),北路的治所在太原府,其时辖地在今山西省黄河以东夏县一带地区。明朝时期并河东县入蒲州。

彭城郡:彭城郡原为西汉时期的楚国所置。汉宣帝地节元年(壬子,公元前69年)以楚国改置彭城郡,治所在彭城县(今江苏徐州),西汉朝黄龙元年(壬申,公元前49年)复名楚国,东汉朝章和二年(戊子,公元88年)又改为彭城国。南朝宋永初二年(辛酉,公元421年)复为彭城郡。隋开皇时期(公元581~600年)废郡,隋朝大业三年(丁卯,公元607年)复置。唐朝武德四年(辛巳,公元621年)又改为徐州,唐朝天宝元年(壬午,公元742年)名彭城郡。唐朝乾元元年(戊戌,公元758年)复为徐州。历史上的彭城郡,其统辖范围大致包括今山东省微山县、江苏省徐州市、铜山县、沛县东南部及邳县西北部,安徽滩溪县东部及山东微山县一带。彭城郡与沛郡在地域范围上有部分重叠。

堂号

南阳堂:以望立堂。

河东堂:以望立堂。

京兆堂:以望立堂。

彭城堂:以望立堂。

忠简堂:源出宋朝时抗金名将宗泽,文武全才,抗金战争中屡战皆捷。金人呼为“宗爷爷”。他前后向朝廷奏本要求回京收复失地,被奸臣压抑,未达到目的,忧愤而死。临终时,还三呼“渡河”(渡过黄河收复失地),卒谥忠简。

安西堂:源出后魏宗政珍的孙子,官安西将军、光禄大夫。孝昌时为都督,讨平乐汾州叛贼。

八、字辈排行

南阳宗氏一支字辈:宗姓是南阳八大古姓(苑吕申甫谢宗杜育。)之一,南阳是宗姓三大郡望之一。宗姓大都从姓而居,以姓名村。如唐河县有宗庄宗冲宗老庄,宛城区有宗坡宗桥,邓州市有小宗庄等。这些宗姓可能支系不同,但天下宗姓是一家,早在清末,南阳宗姓代表聚于唐河白秋,由宗庄人主持,定下了“建元启运,万世永昌(泰)”八个大字作为字派。在南阳,一说字派,宗姓人就知道其辈份。第二次是1942年,仍然在白秋,由宗老庄宗子俊(当时县参议)及宗成章召集主持,宗庄人执笔,又定下了二十二个字:“均资功业远,炳悫德伟长,祖望胜东汉,家声振南阳”,作为后续字派。这里的均资炳悫都是南阳宗姓名人,从宗氏历史名人中可以查到。这样,对宗庄宗氏来说就有如下字派辈份对照表:

九世十世十一世十二世建元启运

十三世十四世十五世十六世万世永昌

十七世十八世十九世二十世二十一世均资功业远

二十二世二十三世二十四世二十五世二十六世炳悫德伟长

二十七世二十八世二十九世三十世三十一世祖望胜东汉

三十二世三十三世三十四世三十五世三十六世家声振南阳

山东淄博宗氏字辈:“泰山秀士其文明继业昌”。

山东临朐汶阳宗氏字辈:始祖“爽”(嘉庆戊午1798年秋二次修谱时称:“…吾宗族谱失传已历三世,维来自何时…或迁自洪洞或迁自枣强概与可考,而父老流传咸云始祖宗爽始来临朐招赘贺门,生子四大江大海大宽大量,大江大量承继本宗立业于山头子,大海大量出嗣贺姓,徙居蒋峪仍复本姓,固犹言之详矣,余据而追序之…。十世允成书”)大智克必祚(第七世为“单字”未指定某固定单字)宣修允(德)喜(方化)锡洪林(桂)然(焕)培先传(传的老体字)嘉福善(此字用在后面)永(此字用在后面)继泽延昌(此字用在后面)世承润长兴。

山东巨野宗氏字辈:“笑清允灵树加生世”。

山东曹县宗氏字辈:“付兰存仁义……”

山东费县宗氏字辈:“庆泽丙广乐士”。

山东成武宗氏字辈:“林(灵)昌新(玉)升”。

山东临朐宗氏一支字辈:“立丰孝春玉”。

山东微山宗氏字辈:“家玉成恩广兆毓”。

山东泰安宗氏字辈:“兴继庆景佐振国昌”“怀恒传西德成世界和平”。

山东黄县辽宁宗氏字辈:“九云文德景常昌守学”。

山东博山香港宗氏字辈:“泰山秀士其文明继业昌”。

江苏连云港盐城宗氏字辈:“德镇明树生仁义庆荣华”。

江苏盐都宗氏字辈:“如德树大永长久”。

江苏盐城射阳阜宁一支字辈:“建山以必,桂宝玉成,守长国治,正其道德,立修昌怀,于万为学”。

江苏如皋宗氏字辈:“国永(式)序在卫慎首邓卓”。

江苏徐州宗氏一支字辈:“厥天效廷学致开玉光明世培大德延希福康于国志立先长安传继州庆善后贤良永茂昌太远”。

江苏徐州宗氏一支字辈:“亭承新向开文玉秀世培大德”。

江苏常熟宗氏字辈:“积善有余庆得年惟大德”。

江苏盱眙宗氏字辈:“友成正治国”。

江苏盐城苏州宗氏字辈:“泽颖嗣益长福绍忠必大佛学阡敬浦用安世道玙献章召厚枝荣思绪鸣环起生炳政韩元景龙万成恒如鼎艺连标如旺臣(成)根华”。

安徽萧县宗氏字辈:“开文玉秀世培大德衍系广元……永茂昌泰远”。

安徽宗氏一支字辈:“自金在朝维同升官永花富贵”。

安徽郞溪宗氏字辈:“留守在京城(成)为民立功”。

陕西泾阳宗氏字辈:“嫌有义述兆均国”。

陕西三原宗氏字辈:“怀立学可……”

陕西咸阳宗氏字辈:“修安怀立学可复”。

陕西定边宗氏字辈:“继彦占光……”

湖北汉阳宗氏字辈:“大志玉岳昌定有贤良永传祖德邦家之光”。

湖北麻城宗氏字辈:“道德传家厚功明普世多”。

重庆铜梁宗氏字辈:“涵世国正天裼福太和仁得永长久”。

湖南芷江广西宗氏字辈:“振开宏绍余永建成思德”。

重庆铜梁宗氏字辈:“含世国正天裼福太和仁得永长久”。

河北玉田宗氏字辈:“双(永)元少(庆义)文华胜”。

山西大同宗氏字辈:“福禄祯祥……”

吉林宗氏一支字辈:“喜宪德怀永殿云”。

四川富顺宗氏字辈:“儒紫肃有绍大明永元兴克臣世兆正仕怀仁久远”。

江西南昌向塘白塘宗氏谱派:前四十代:“尚文元亨利,守之公正罗,客道宏惟自,景夫克本世,时希彦应汝,仕斯祖政子,季孔孟仲叔,伯廷文良维”。续四十代:”大朝开允统,亿兆乐昇平,封爵重同普,联芳叙令名,身修家可教,体德智长存,从此育俊杰,源泉流渝清“。后四十代:“”河南周口宗氏字辈:“立国希圣……”

宗氏一支字辈:“清明怀恒传希德成世界和平(广运)”。

宗氏一支字辈:“怀恒传希德承世”。

宗氏一支字辈:“文景发万水良正维国义制有宗若宝龙光应盛时忠贤传世德和顺启家庭士尚书承志天开子必新”。

义乌麒麟塘宗氏字辈(自始祖宗溥第29世孙,宗泽第21世孙):贻谋启后人,谦光丰豫远,世德益深淳,询克承先祖,贤良必永遵

宗氏云南省威信一支字辈:浙江义乌“有伦”公携4子(斯仁斯义斯礼斯智),斯礼祖到四川翻盆坳赶路前之三炊熟食因翻盆而不得食,“有伦”公即与三祖(斯仁斯义斯智)议,尔等自去谋生计,“有伦”公携(斯礼)祖留翻盆坳落脚;后有多辈祖(族群)800余人因战乱而凋零,有辈分因家谱遗失而无记载,经年人丁繁盛。字辈排序:文可应维国之胜绍在思永洪顺奇大德吉发安元。

九、姓氏名人

宗鲁,按左传,鲁为西周卫国公孟骖乘,卫国都朝歌(今河南省淇县一带)。

宗楼,按左传,楼为东周齐国将下军。齐国都临淄(今山东省淄博东)。

宗伯凤,按汉书王莽传,宗伯凤先明礼为少府,后为仆射。姓宗伯,名凤,字君房。

宗宣,按汉书王莽传,宗宣为太史令。晋伯宗之后,见宋胡三省的《资治通鉴音注》。

宗佻(tiao):宗佻为骠骑大将军,颍阴王,南阳安众人。刘秀在宛城的故交,参加昆阳大战了,是昆阳十三骑之一。使一口凤鸣刀,相传是用古时铸造干将、莫邪剑留下的一块寒铁锻成。宗佻为人敦厚、学识不多,但刀术精、功夫极深,可惜在昆阳突围时痛失一只胳臂。

宗广,相传是宗佻之弟,南阳安众人,光武时任尚书令。

宗绀(gan):梁国蒙(今河南商丘)人,东汉天文学家。初任蒙县公乘,善星历,因成功预测出日食发生的时间而迁为待诏。其孙宗诚亦能成功预测出日食发生的时间,并指出官历之误,官至舍人。其孙宗整,宗诚之兄也善星历。

宗均,字叔庠,南阳安众人也。父伯,东汉建武初为五官中郎将。先后任上蔡令、九江太守;永平元年,迁东海相。显宗以其能,七年,征拜尚书令,后任司隶校尉、河内太守。建初元年,卒于家。广韵:宗姓,周卿宗伯之後,出南阳。

宗资,宗资字叔都,南阳安众人也。家代为汉将相名臣。祖父均,自有传。资少在京师,学孟氏易、欧阳尚书。举孝廉,拜议郎,补御史中丞、汝南太守。署范滂为功曹,委任政事,推功于滂,不伐其美。任善之名,闻于海内”也。

宗慈,按后汉书宗慈传,慈字孝初,安众人,东汉修武令,因太守多取贿赂,遂弃官去拜议郎。道疾,卒南阳,群士皆重其义行。

宗世林,楚国先贤传曰:「宗承字世林,南阳安众人。父资,有美誉。承少而修德雅正,确然不群,徵聘不就,闻德而至者如林。魏武弱冠,屡造其门,值宾客猥积,不能得言。乃伺承起,往要之,捉手请交,承拒而不纳。帝後为司空,辅汉朝,乃谓承曰:『卿昔不顾吾,今可为交未?』承曰:『松柏之志犹存。』帝不说,以其名贤,犹敬礼之。敕文帝修子弟礼,就家拜汉中太守。武帝平冀州,从至邺,陈群等皆为之拜。帝犹以旧情介意,薄其位而优其礼,就家访以朝政,居宾客之右。文帝徵为直谏大夫。明帝欲引以为相,以老固辞。」程炎震云:“御览三十七引宋躬孝子传曰:‘宗承字世林,父资丧,葬旧茔,负土作坟,不役僮仆。一夕闲土壤高五尺,松竹生焉。’魏志十荀攸传注引汉末名士录曰:‘袁术与南阳宗承会于阙下,术发怒曰:“何伯求凶德也,吾当杀之!”承曰:“何生英俊之士,足下善遇之,使延令名于天下。”术乃止。’

宗预,字德艳,南阳安众人也。建安中,随张飞入蜀。建兴初,丞相诸葛亮以为主簿,迁参军右中郎将。及亮卒,吴虑魏或承衰取蜀,增巴丘守兵万人,一欲以为救援,二欲以事分割也。蜀闻之,亦益永安之守,以防非常。预将命使吴,孙权问预曰:“东之与西,譬犹一家,而闻西更增白帝之守,何也?”预对曰:“臣以为东益巴丘之戍,西增白帝之守,皆事势宜然,俱不足以相问也。”权大笑,嘉其抗直,甚爱待之,见敬亚於邓芝、费祎。迁为侍中,徙尚书。延熙十年,为屯骑校尉。时车骑将军邓芝自江州还,来朝,谓预曰:“礼,六十不服戎,而卿甫受兵,何也?”预答曰:“卿七十不还兵,我六十何为不受邪?”。芝性骄傲,自大将军费祎等皆避下之,而预独不为屈。预复东聘吴,孙权捉预手,涕泣而别曰:“君每衔命结二国之好。今君年长,孤亦衰老,恐不复相见!”遗预大珠一斛,吴历曰:预临别,谓孙权曰:“蜀土僻小,虽云邻国,东西相赖,吴不可无蜀,蜀不可无吴,君臣凭恃,唯陛下重垂神虑。”又自说“年老多病,恐不复得奉圣颜”。乃还。迁后将军,督永安,就拜征西大将军,赐爵关内侯。景耀元年,以疾徵还成都。后为镇军大将军,领兖州刺史。时都护诸葛瞻初统朝事,廖化过预,欲与预共诣瞻许。预曰:“吾等年逾七十,所窃已过,但少一死耳,何求於年少辈而屑屑造门邪?”遂不往。咸熙元年春,预内徙洛阳,道病卒。

宗炳(375--443),字少文。南朝宋南阳郡涅阳(今南阳)人。少聪颖。东晋末至南朝宋时,屡征其为官,均不就。长于琴书,尤喜书画,精于言理。曾游名山大川,遂画所游山水名胜。著有《明佛论》和《画山水序》。为南朝宋时杰出的书画家。

宗悫,南朝宋南阳郡涅阳人,字元干(西元?-465年)。少时,叔父宗炳问其志愿,答曰:"原乘长风破万里浪。"历封镇武将军、左卫将军。管至豫州刺史,封洮阳侯。

宗夬,字明扬,南阳涅阳人也,世居江陵。祖炳,父繁,西中郎谘议参军。夬少勤学,有局干。弱冠,举郢州秀才,历临川王常侍、骠骑行参军。中兴初,迁御史中丞,以父忧去职。起为冠军将军、卫军长史。天监元年,迁征虏长史、东海太守,将军如故。二年,征为太子右卫率。是冬,迁五兵尚书,参掌大选。三年,卒,时年四十九。子曜卿嗣。

宗测,字敬微,炳之孙也,代居江陵。性善书画。传其祖业,隐庐山。画阮籍遇孙登于行障上,坐卧对之。又永业寺佛影台。皆称臻绝。尝游衡山七岭,著《衡山记》。

宗懔,亦南阳人,梁吏部尚书,梁亡入周,拜车骑大将军,仪同三司。着《荆楚岁时记》,今存于世。

宗元饶,南朝陈吏部尚书,南郡江陵人也。少好学,以孝闻。仕梁为征南府外兵参军。及司徒王僧辩幕府初建,元饶与沛国刘师知同为主簿。陈武帝受禅,稍迁廷尉卿、尚书左丞。元饶性公平,善持法,谙晓故事,明练政体,吏有犯法,政不便时,及于名教不足者,随事纠正,多所裨益。迁南康内史,以秩米三千馀斛助人租课,存问高年,拯救乏绝,百姓甚赖焉。以课最入朝,诏加散骑常侍。后为吏部尚书。

宗楚客,字叔敖,武后从姊子,及进士第,累迁户部侍郎。其先南阳人。曾祖丕,后梁南弘农太守,梁亡入隋,居河东之汾阴,故为蒲州人。父岌,仕魏王泰府,与谢偃等撰《括地志》。

宗泽(1060--1128),字汝霖,是北宋、南宋之交在抗金斗争中涌现出来的杰出政治家、军事家,我国历史上著名的民族英雄。父亲宗舜卿。靖康元年任河北义兵都督总管,用岳飞为将,屡败金军,临终时,还三呼"渡河"。

宗臣(1525~1560)字方城,明代名宦,嘉靖进士,江苏兴化人。历官福建参政、提学副使。曾率领福建军民抗击倭寇,病逝于任上。文章与李樊龙、王世贞相切磨,为嘉靖七子。

宗元鼎,字定九,江都人。清代书画家,七岁咏梅,远近传诵其句。堂有古梅一株,人谓之“宗郎梅”。性狷而孝,釜甑屡空,未尝以贫告人。康熙初,贡太学,铨注州同知。未仕卒。擅画山水,工诗。有《芙蓉新柳堂集》。元鼎与从弟元豫、观,从子之瑾、之瑜皆工诗,有“广陵五宗”之目。

宗稷辰(1792~1867)字迪甫(一作涤甫),号涤楼,浙江会稽人。道光元年(1821年)举人,官内阁中书。累至山东运河道,以疾告归。年甫三十,历主湖南、群玉、濂溪、虎溪书院。归后,主戢山书院,成就甚众。稷辰著有《躬耻斋文钞》二十四卷,诗钞二十八卷,及《四书体味录》,均《清史列传》并传于世。此为朱元璋后裔改姓。

以上资料为荀卿庠在网络收集整理,为宣传国学蒙学教材识字为主,了解家族历史为辅,更多资料、更多姓氏在收集中,欢迎建议与留言……

-----------------------------------

杨-汉字的艺术与中华姓氏文化

晋-汉字的艺术与中华姓氏文化

郝-汉字的艺术与中华姓氏文化荀卿庠整理

春-汉字的艺术与中华姓氏文化荀卿庠整理

荀卿庠传统文化专家荀子的“三本五伦”说

邹-汉字的艺术与中华姓氏文化荀卿庠整理

,