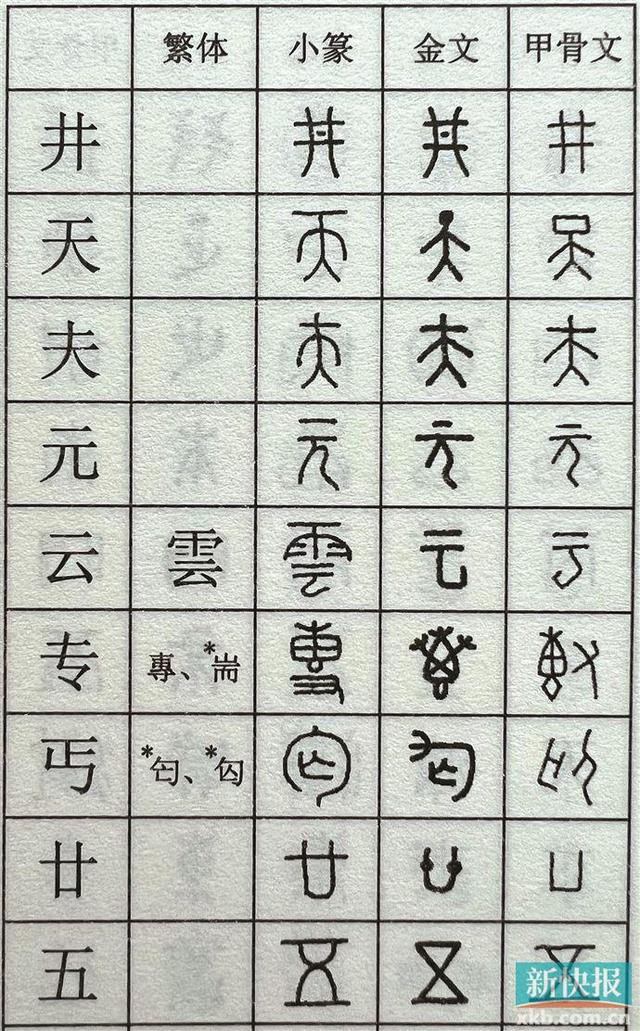

■《甲骨金文小篆书法速查手册》

■手册内页局部

■收藏周刊记者 潘玮倩

中国书法艺术源远流长、博大精深,它神秘而具体、实用而优美。越过高山,翻过险滩, 蓦然回首积淀三千多年的汉字书法艺术,人们无不慨叹先贤的高超智慧、伟大创造和博大胸怀。

日前,广东省江门五邑炎黄文化研究会编著的《甲骨金文小篆书法速查手册》,由中国书籍出版社出版。该书主编李光启表示:“追根究源,中国书法艺术的源头活水是甲骨文、金文、小篆三种书法。甲骨文是3700多年前盛行于殷商、刻在龟甲兽骨上的古汉字;金文是产生于殷商、盛行于周、铸刻在铜器上的古汉字;小篆是秦朝统一文字,是在大篆基础上创立的古汉字。这些先秦古汉字是中国最早形成系统的古汉字,被人们称为‘纯正的中华基因’,是中华古代文明演进的重要里程碑。上述三种古汉字的艺术造型,分别称为甲骨文书法、金文书法和小篆书法,可统称为古汉字书法。”

李光启、龙钧球在文章中写道,过去,古汉字书法艺术主要掌握在古文字研究专家手中,存在于博物馆和学术殿堂里;现在的发展趋势是,古汉字书法艺术逐渐与古汉字研究分离,古汉字研究越来越趋向专业化和学术化,而古汉字书法艺术越来越趋向艺术化和大众化。“当前,国家对优秀传统文化的传承十分重视。我们作为基层文化研究工作者,要增强使命感和责任感,在学习研究古老的书法艺术中寻找中华民族文化的渊薮,同时积极推进古汉字书法艺术的普及,促使古汉字书法艺术从博物馆走向社会,从学术殿堂走向大众,让中华古老艺术瑰宝焕发出更加绚烂的奇光异彩。最近,江门五邑炎黄文化研究会编著发行了《甲骨金文小篆书法速查手册》,该《手册》按《新华字典》收录的字数和排序,汇编了三种古汉字书法,资料齐全,查询方便,省却了翻查海量文献资料的劳烦,为古汉字书法研习者提供了丰富的临摹资料,开辟了便捷的学习门径。下一步,我们将通过送书进校园、举办书法艺术讲座等形式,培养更多的古汉字书法爱好者,把普及古汉字书法艺术推向深入。”

司徒明德:

对应《新华字典》全部汉字

为同类读物中收录古汉字最多者

《甲骨金文小篆书法速查手册》是广东省江门五邑炎黄文化研究会旨在紧跟时代、集体研究攻关中国古汉字书法艺术、方便书法爱好者特别是青少年学生研习书法技艺而编写出版的社科研究成果。

该书的编撰出版,从会长林锦清提出举全会之力、编撰出版该书的倡议起,到研究会领导成员酝酿讨论,再到攻关组编写、修订乃至完稿付梓,耗时共两年多。

它是我国目前唯一收录古汉字最多的中国古汉字书法参考书。迄今为止,已出版的古汉字书法读物并不多见,而关于古汉字书法的普及读物更是稀少,即使有相应的出版物,所收录的古汉字字汇及种类极为有限,《甲骨金文小篆书法速查手册》对应《新华字典》最新版本(2020年7月第12版)的全部汉字,与古代甲骨文、金文、小篆对照,每个字体常用单字达8514个,是目前唯一收录古汉字最多的书法参考书。它按《新华字典》最新版本的体例、内容和顺序编撰,且几种字体逐字对照,体例简洁,字汇齐全,查找方便,古今4种书体一目了然。

该书将现代汉字与古代甲骨文、金文、小篆逐字对照,揭示汉字的字形结构、书写笔画的演变和发展过程,脉络清晰,从书法角度较全面地反映了中国汉语言文字的发展状况和规律,对青少年了解、学习和理解汉语言文字,加深对中华优秀传统文化的认识、增强文化自信具有重要作用。

张吉刚:该书简便而不简单

一个地区的传统文化研究会,竟能拿出与现代版《新华字典》含字量相对等的三种古文字书法速查手册,令人肃然起敬。

他们敢为人先的创新精神,显然面临着挑战的风险。因为与现代文字相比,尤其是甲骨文和金文,字量相差甚远。如要将书家散至历史遗迹中的字应搜尽收,则非数年之功;之后的余缺,若要遵循古文字法则将相差部分的字造齐,并能经得起古文字专家推敲质疑和书家们的认同,既需要扎实的古文字功底,又需要挑战自我和权威的勇气。从主编李光启先生对古文字搜集的来源之广、持续时间之长和习书专注的方向与专长的领域等优势,我坚信他们的挑战底气,同时相信他们的努力成果将不负广大书法爱好者的期待。

《手册》正好抓住了当下书法爱好者为之困惑的焦虑。以古现代文字区分的角度锁定的三种古文字,正好是当代大多数书家尤其是中小学生学书者们最难认、难记、难懂的最大障碍。因为古文字与现代文字相互辨认的鸿沟实在太大太深。但就三种古文字而言,它们之间又具有很强的相近性和相通性,尤其是甲骨文和金文,基本是“近亲”演化而来的,大篆与小篆又渊源相连,象形文字或象形字组合的会意文字是古文字的主体,形声文字占比很少。因此他们如此断开来对应编篡,而不是从书法艺术史的角度来分(书法艺术史肇始于秦篆秦隶),是经过充分权衡和慎重掂量的。

而且这种与《新华字典》一致的查字法,是我至今见到各类书法字典中最简便易查的方法之一,由此而显示出江门炎黄文化研究会在文字检索上的专业水平。“一字三体”的比照,具有很强的互鉴启示性。对于习书者在区分中增强记忆也很有帮助。这种效率效果,只有长期饱受习查古文字之苦的书家才能深知受众者之需,并能找到解决习书者之困的办法。

黄日光:古汉字书法,可创制仿古汉字

中华文化在历史的长河中得以赓续,是历代先贤不断开拓创新的结果,而创新的基础离不开前人的文化积累,《手册》编撰同样是站在前辈专家的肩膀上探索前行的。

在编撰《手册》中,遇到最大的困惑是古汉字书法可否创制仿古汉字问题。多年来,学术界与书法界争论不休。为此,编撰人员从理论和实践两个层面进行研究探索。近120年来,无数的专家学者对古汉字和古汉字书法作了开拓性研究。经查阅大量文献,考察近百年的古汉字书法的发展历史,追根溯源得出的结论是:可以创制仿古汉字。

编撰人员研究认为,仿制古汉字书法是有理论依据的:一是有古人造字法可依。古汉字专家研究三种古汉字,认定古人造字已使用“五书”(象形、指事、会意、形声、假借)方法造字,比秦汉后造字“六书”仅少了“转注”法,用笔、结体、章法已具备。因而今人学习古意创制仿古汉字有依据。二是三种古汉字有密切继承关系。古汉字专家研究结果证实,甲骨文、 金文、小篆一脉相承,金文上承甲骨文,下启小篆。因此创制三种古汉字书法可互相借鉴。

实践经验也证明是可行的。自1899年发现甲骨文后,罗振玉、董作宾、丁辅之、简经纶、王国维、商承祚、郭沫若、容庚等大批古文字学家兼书法家,在创作甲骨文书法时,已释读的甲骨文字不够用,就借助金文、小篆,创作大量仿古甲骨文书法,古文字学家已用实践告诉我们可行的结论。可否创制仿古汉字的争论,实质是混淆了古汉字研究和古汉字书法两个不同概念,导致进入认识误区。古汉字研究属学术研究范畴,目的是释读字义、挖掘历史文化信息,没有创制古汉字的必要;古汉字书法属艺术创作范畴,研究的是古汉字造型艺术和美学形态,创制古汉字书法是弘扬其美学价值的需要。两者目的不同,处理方法有别。这些问题解决了,编撰《手册》的最大障碍也排除了。

在研究探索的基础上,编撰人员总结了两种创制古汉字书法的方式:一是借鉴法。创制仿古汉字书法时,甲骨文、金文、小篆互相借鉴。二是仿古法。参照古意,运用古字常用偏旁部首,以及用笔、结体、章法,创制古汉字书法。《手册》按《新华字典》收录的 8514 个字及其排序,全部附上甲骨文、金文、小篆书法。这些古汉字书法除了已被考释破译的外, 有一部分为创制古汉字书法。为了尽量接近古人刀笔书写的原始状态,《手册》的古汉字书法是使用钢笔书写的。这是编撰者借助前辈古汉字书法家研究成果基础上进行的创新尝试。

期待《手册》以“象形、会意、形声、指事、转注、假借”等造字方法,在保留“小学”的国学价值的同时,完成向《古字典》的华丽转身,以中国古汉字研究的新奉献,展现出中国文字的独特魅力。

——柯可

《手册》是一部书法工具书,它体现了作者“修辞以立诚”的精神。对它的编辑,也是作者养心、养学、养美、养气的结晶。

按照一般的规律,人们在书写其一个字的时候,首先要对字的形状、结构有一定的把握和了解,然后再下笔书写。同时对字的读音、字的意义也应该有所了解,这样,写出来的字才是活的,不是死的,写出来的字才显得丰满。因此,我们认为《甲骨金文小篆书法速查手册》不仅仅是人们书写古汉字的参考书,也是培养和增进人们学习和了解中华优秀传统文化的重要途径和思想文化资源。

——刘兴邦

,