在西方文明起源的神话故事里,达芙妮为了躲避太阳神阿波罗猛烈的追求,这位美丽的少女竟然摇身变成了一棵月桂树;爱上自己水中倒影、最终变成水仙的绝美少年纳克索斯,因为这些故事,植物在当时被认为是自然界中最纯洁的存在。

事实却并非如此,植物其实也是有性、有爱情的存在的。直到近代,植物生殖的秘密完全被揭开,在漫长的演变过程中,它们为了生存,真是穷尽了本事。

备受瞩目的大科学家达尔文在其他科学家大量研究成果的基础上,又进行了大量的观察和采集,提出了进化论及自然选择学说。1859年,达尔文最重要的作品——《物种起源》问世之后,他将余下的生命都献给了植物学的研究。

与此同时,科学家们也在继续关于植物杂交的试验,园艺学家孟德尔在1865年提出了遗传法则,从而奠定了遗传学的基础。通过植物学家们孜孜不倦的研究,植物生殖的秘密完全被揭开,今天我们已经基本掌握了关于植物繁殖的所有秘密。

在法国生物学研究者、自然科普类畅销书作家弗乐·斗盖的新书《植物的秘密生活》中,那些平常看起来异常木讷的绿叶红花都有自己的小心机,一切都是为了生存,一切都是为了繁衍后代。

象征爱情的球果

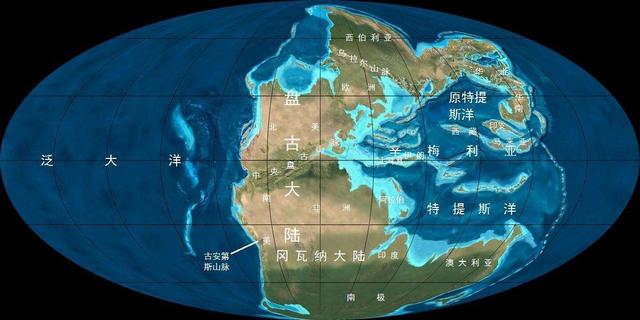

裸子植物是显花植物中最早出现的物种,包含现存所有的球果植物和银杏。银杏树历史悠久,最早出现在2.7亿年以前,所以它也被称为前裸子植物。大约2亿年前的侏罗纪是裸子植物的极盛期,其数量在植物界具有绝对的统治地位,共有4.8万个物种,之后种种原因逐渐减少,目前裸子植物大约只有一千个物种了。

球果植物都没有花,比如松树、冷杉、落叶松、紫衫和其他一些柏树,但与之相对的,它们都有球果。在春季,松树的不同枝杈上会先后长出雄性和雌性的球果,一堆堆年轻的黄色雄性球果顺着新芽率先长出,球果上带着花粉囊,等到花粉成熟的时候,一阵风来就会把这些浅棕色的游动精子都吹散开来。

法国朗德省的居民对于这样的现象应当十分了解,因为这里生长着几万株海松。每年到了花粉成熟的季节,人们就会看到海松的雄性球果产生的“能量”是如此强大,以至于乡间小路都会被它们金色的花粉给铺满。

每个花粉粒中都有两个小气球,里面既储藏了一些气体,也住着配子。它的结构就像一个小小的宇宙飞船,不过这飞船是要借助风力前进的。那些长在新枝末端的雌性球果,也就是未来的松果,成长得要相对慢一些。之所以不着急,是因为雌性的球果需要耐心等待花粉的成熟,然后花粉粒会随机地落在雌性球果上,当那颗幸运的花粉落到胚珠上时,球果上的鳞片就会慢慢闭合,像一个保险箱一样把小小的松果给包起来。球果会开始慢慢发育,在传粉后的第二年春天发生受精,花粉粒的内壁上会向外伸出一个细管——花粉管,用来将其携带的精子运送至雌配子内。受精之后,球果会迅速生长变大,慢慢从绿色变成褐色,产生种子,鳞片在球果成熟之前都保持封闭的状态,而成熟之后,鳞片就会迅速张开,让种子脱落,从而繁衍子孙后代。

花朵的绝对优势

被子植物出现在球果植物之后,也就是距今大约1.5亿年的时候,它们的数量在侏罗纪时期出现了爆炸式的增长。就在恐龙灭绝之前的5000万年里,它们的足迹已经遍布整个地球。但地球上的第一朵花是如何出现的?这仍是一个未解之谜。

花朵是被子植物的生殖器官,得益于这个结构,如今被子植物在植物界共有30万个物种,大约占到了地球上所有植物的九成。被子植物的绝对优势在于它们大多利用昆虫来进行传粉,保证雌雄配子最终的结合,虫媒这种有针对性的传粉方式,明显要比球果植物的风媒传粉有效得多。除此以外,花朵本身也可以起到保护的作用,多亏了这个既美丽又稳固的结构,被子植物的雌配子比苔藓植物或裸子植物的雌配子要安全得多,被子植物的卵被包裹在胚珠里,而胚珠外面还有子房,再加上萼片又形成了一层保护。花朵在受精之后,胚珠发育成种子, 包裹着种子的子房将会发育成果实。

大部分被子植物的花朵都是雌雄同株的,就好比同时具有雄性和雌性的生殖器官。我们都知道动物和人类一定要尽量避免近亲繁殖,因为如果父母之间有亲属关系,就容易导致后代存在基因上的缺陷。对植物来说,也存在同样的问题,我们把这样的现象叫作自花受精,通俗地说就是自己跟自己结婚或者自己和自己生孩子的意思。性之所以存在,就是为了通过不同个体之间的组合来保证生物种群后代基因的多样性。说到这里,自花受精已经比较为原始的无性繁殖前进了一大步,却还没有解决如何避免自花受精这个问题。

如何避免自花受精

为了有效防止自花受精,一些植物采取了雌雄异株的方法。就像大部分动物一样,植物的一些植株是雄性的,而另一些则是雌性的,雌雄异株的植物有荨麻、开心果树、柳树、冬青等。不过自然界中雌雄异株的植物还是相对较少,与之相对的是雌雄同株的植物,也就是在一棵植株上分别长着雄花和雌花,或者花朵中长着雄蕊和雌蕊。很多草本植物都是雌雄同株的,比如最常见的玉米和小麦,另外,橡树、栗树、山毛榉和榛树也都是雌雄同株的植物。它们通过风媒来传粉,让花粉被风带到很远的地方,但现实中这不能完全避免自花受精的发生,因为一棵植株雄花的花粉有可能就正好落在了同一棵植株的雌花上,这甚至是经常会出现的状况。

有些雌雄同株的植物比如榛树,在它们的雌花上会有多个簇生枝端,从而对受粉的情况加以控制。既然雌花不能阻止同株雄花的花粉落在自己的柱头上,它们可以通过荷尔蒙来进行筛选。显然,雌花会更青睐来自别的植株的花粉,如果花粉上携带的基因与自身过于相似就会被认为是不合适的,雌花会转而去选择其他的花粉,换句话说,与雌花的基因差别越大的花粉,对它来说越具有吸引力。而万一风没能吹来任何来自其他植株的花粉,这时候雌花还有一个保底的选择,就是和同一棵植株上雄蕊的花粉进行繁殖,也就是自花受精,这样的结局虽然并不理想却也比不留下任何后代要强。

如果一棵植物上的花既有雄蕊,也有雌蕊,就被称为雌雄同花。如何避免自花受精这个问题对于雌雄同花的植物来说要更加复杂,因为在大多数花卉植物中,雄性和雌性的区分并不是那么严格,雄蕊和雌蕊往往在同一个花冠里共存。那么为什么通过自然的演化,这种看起来极易导致自花受精的构造反而成了主流呢?为什么不是雌雄异株或者其他可以避免自花受精的结构呢?大自然给我们的回答直截了当:因为这样的选择更加经济。在要付出的代价和带来的好处之间,大自然无时无刻不在进行着权衡,而事实证明,如果赋予整棵植株单一的性别(雄性或者雌性),也就是我们所说的雌雄异株,从结果上来说并不合算。雌性植株会在受精之后结果,以果实的方式繁衍后代,而雄性植株在传粉之后,就算是实现了自己生命的价值。

我们设想一下,如果某种植物一半的植株是雄性,一半的是雌性的话,那么雄性的这一半在散播了花粉之后,从生物繁衍的角度来说它们的使命就已经结束了,没有了任何存在的价值。大自然怎么能接受这样巨大的“浪费”呢?而如果所有的植株都既是雄性又是雌性的话,每棵植株就都能承担类似于母亲的角色,可以充分繁衍后代了。这样就解释了为什么在自然界中存在着大量雌雄同株(或雌雄同花)的植物。既然如此,那这些雌雄同株的植物该如何避免自花受精的发生呢?其实,它们中的一些已经在真正意义上实行了“性别隔离制度”。

,