阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”,既方便您进行分享与讨论,又给您带来不一样的参与感,感谢您的支持。

引言文化是人类展现本质力量的一种途径和方式,文化的武装是人类优越于动物的重要原因。所以,文化在社会存在和发展中有着非常重要的作用。它不仅是社会的“胎记”,也是社会发展的奠基石,人类社会正是因为有了文化这个桥梁,才得以不断地向着更高的阶段迈进。

所以,研究一个社会的主流文化对于了解该社会各种思想潮流是非常有意义的。唐代最高统治者儒学、佛学和道学并行发展的具体政策,让社会逐渐形成的自由浓厚的文化氛围,丰富了唐代男女服饰的款式。

任何事物存在和发展都会受到来自内外部环境的各种影响。对服饰而言,其审美文化的形成离不开当时所处的背景,而且必定是在多种社会环境和文化环境的相互作用下以及它们对服饰审美主体的思想意识的影响下而形成的,正所谓“天时”“地利”“材美”“工巧”然后可以为良。

一、等级森严也暴露大胆:唐朝人都是怎么穿衣服的儒学时代,人们重视以血缘关系为基础的宗族伦理,也重视礼制规约的君臣伦理。“功利性”的伦理审美心理随着儒家文化的盛行,从人们的着装方面对社会存在的贵贱、等级、身份等观念进行强化,进而对人们的行为进行规范,使之符合礼统治者所制定的礼制。

在着装“身份化”的礼制下,一个人的衣着必须与他的社会身份相匹配。着装和地位、身份紧密相连,三者若出现不一致就是对礼的僭越和违背。孔子认为,只有“文”“质”统一,“美”“善”结合的服饰,才能有昭示名分和区别身份的资格。

作为举国上下独一无二的存在,唐王为了展示自己的至尊地位,有自己专属的服装。不仅从服装的品类方面神化自身形象,而且色彩方面也做足功夫,警告世人篡权的不可侵犯性。从唐太祖在隋制“天子常服唯以黄袍”到唐高祖禁止民间使用黄色,穿黄袍逐渐成为帝王的专权。对于唐朝文官的服饰则是“品色服”。

上元元年(年)规定:“三品以上服紫,四品服深排,五品服浅绯,六品服深绿,七品服浅绿,八品服深青,九品服浅青。“

但作为一个开明的朝代,李唐王朝极大的包容性也是史上众多历史朝代所没有的气魄。当时的长安云集了大量中外商人、学者、僧人、艺术家、外交使节,还有来自非洲的黑奴。这种民族之间、国家之间的交流丰富了唐朝人的生活,开阔了唐朝人的眼界,使得唐朝人的服饰不可避免地带有“融合”和“借鉴”的特点。

从大量的唐朝所产的壁画可以看出,唐朝人着装上的色彩与以往朝代相比较,呈现出浓厚的“印度风情”,大片的绿色的运用,火辣的红色,代表佛法光辉的黄色……各色大胆夸张的组合构成明快华丽、富丽堂皇的艺术风格,这是华夏服装史中所罕见的。

从印度传入的佛教虽非国教,但却有着更为深厚的文化土壤。佛教在“四大皆空”观念引导下能够坦然地面对人体,能够坦然展现肉体之美,而且多是丰硕之像:面圆、耳大、身体丰满、袒露尺度罕见。

李群玉《同郑相并歌姬小饮戏赠》中写到:“胸前瑞雪灯斜照,眼底桃花酒半醺。”这种审美标准逐渐渗透进唐人自身的美学概念里,身体是美好的,是可以大胆展示给他人看到的,而不再是罪恶的、隐蔽的。

二、时代?偶像?谁在影响我的穿着在人类最基本的物质活动中,穿衣是人类的高贵之处,这让人类与动物的分别更为明显。因为人类是这个世界上唯一能够根据自己的需要来更换自己着装的动物,其他动物虽有皮毛或者羽毛,却不能根据自己的意志来决定自己的着装。作为人类服饰史上具有开创性的华章,唐朝服饰源于生活,是唐朝人生活经验的真实写照。

原始时代,智慧的中国古人是利用天然的花舟、皮裘、羽毛制作衣服,后来不断发展生产力,终于使中国成为世界独一无二的纺织大国,几千年来获得很高的成就,涌现了世界上最美丽的丝质绫罗锦绣、棉、芒麻布等织物,为服饰艺术奠定了物质基础。

高水平的染织工艺条件下,唐代丝织品的纹样种类也是很丰富的。唐朝诗人李桥咏曾作诗“云薄衣初卷,幡飞翼似轻”描述的就是一种薄如禅翼的蝶衫。而唐元稹“忆得双文衫子薄,钿头云映褪红酥”虽是对自己喜爱女子婉约之美的赞美,也表明了衫子在唐朝作为家居常服的普遍性。

《战国策》记载 “士为知己者死,女为悦己者容。”

这里“悦己者”包括父母、兄弟姐妹、异性、朋友甚至自己,既可以是喜欢自己的人,也可以是自己喜欢的人,这里的喜欢也可以是欣赏、钦佩。

所以人类开始穿衣的目的之一,就是为了通过对身体的装饰而达到获得异性好感、从而实现繁育后代的目的。许多原始人还没有衣物,但是会在臀部系挂一些修饰性的小物件,这些物件不能完全遮盖生殖器官,反而起到了引人注目的效果。

随着人类生产力的发展及生活环境的改善和生活水平的提高,当繁衍后代之事成为自然而然之事,女性却由于自身生理条件的限制无法与男性抗衡而在相当长的时期内必须取悦于男性。历史上,男性喜欢瘦美人的时代,类飞燕者为美;男性爱好丰满女性时,似环肥者为佳人。

当然,在取悦于男性的同时,女性与女性之间也通过服饰审美实现了各自心理和精神上的满足。因此,女性服装绚丽多姿的色彩与丰富的款式及多彩的妆容实际上是整个社会审美意识的体现,是一个社会审美潮流的显性代表。

唐朝女性身体之露的另一表现是对于轻质衣料的追求。纱、罗以及丝绸等衣料都具有流动性,在轻薄的基础上营造出一种飘逸美感。“轻裙透碧罗”、“轻裙含碧烟窃究”、“罗薄透凝脂”都是对当时社会所流行的女性裙装的描述。

受到道教女性崇拜自由的影响和佛教提倡“众生平等”的影响,唐朝社会对于女性的束缚和压迫有所缓解,加之大唐王朝高度的自信,女性在社会中的地位有了很大的提高。在这种情况下,女性开始自立,她们走出深闺,抛头露面,甚至从事商业、狩猎等原本是男性专权的活动。

有了一定的自立能力的女性,继而开始反叛传统服饰制度,这主要表现在两个方面:一是女着男装,二是喜好胡服。据史料记载,由于男装便于穿戴、方便骑射等特点,唐朝社会女性上至姨妃公主下至侍女,无论尊卑皆喜好穿男装。

《旧唐书舆服志》称:“开元初,从驾宫人骑马者,皆着胡帽,靓妆露面,无复障蔽,士族之家又相仿效,帷帽之制绝不行用。俄又露面驰聘,或有着丈夫衫靴。”

由于自身的生理特点,女性天生具有一种娇柔、秀美的气质,加上男装的雄壮、威武气概和窄袖、束腰、锦靴的胡服特有的矫健、千练的特点,就形成了柔中带刚、刚柔相济的服饰风格。

唐朝服饰,尤其是盛唐时期的服饰,是中国服装发展的顶尖作品。在这样的背景前提下,唐代开放包容的服饰有着独具一格的审美,以其独特的魅力在国内乃至世界范围内都广受赞誉,受到少数民族地区和国外人士的关注。

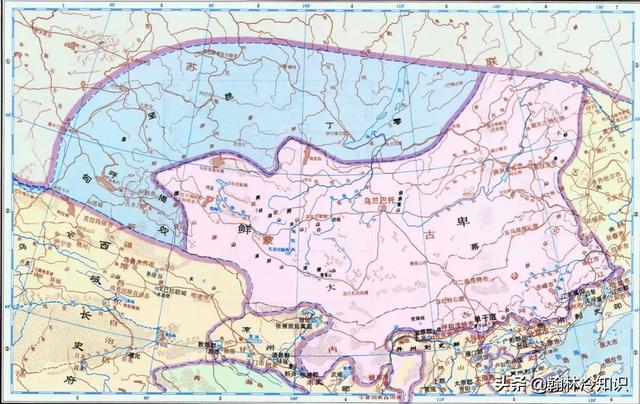

吐蕃是与唐朝具备强大抗衡力的周边民族之一,数百年来与唐朝的交往,让吐蕃受益匪浅。和亲这项举措,是唐朝政府解决与吐蕃矛盾的重要途径之一。虽然经过松赞干布平定叛乱和各项改革之后,社会有了较快的发展,但社会生产力还是不足。无论是战士还是官员、百姓,吐蕃人穿的衣服都是用牛羊毛织成的毛料,质量十分粗劣。

松赞干布在文成公主唐朝的金银财物带到吐蕃后,惊叹于华夏服饰的精美无比、工艺精湛,而后顺应民意,除了让吐蕃百姓穿上了丝织衣物,还仿唐服制作出大量的与曾经的游牧民族服装迥异的“双袖宽大”的衣服。新疆阿斯塔那出土的大量唐代丝绸制品正是当时吐蕃受唐朝服饰文化影响的见证。

除了西域边疆的吐蕃,东方的日本和韩国在生活习惯和文化传输方面都受到了当时的唐王朝的影响,就算到了现在他们的待人接物方面还能看见唐朝的影子,日本和韩国的国服——和服和朝鲜服都是唐朝文化传播的见证。

奈良时代是日本和中国交往非常密切的时期。在此之前,日本服装制作简陋,几乎所有世代都穿着另一种常见的贴身服装,叫做“贯头装”。借鉴唐代文化,到奈良后期,开始出现模仿唐代服饰的円本服装,它的主要特点是整体宽肥,袖高宽大,趋于华丽。无与伦比。

受唐朝服饰影响,韩国服饰在发展过程中 “服制礼仪,生活起居,奚同中国”。鉴于国内政治和历史的需要,当时的韩国统治者应积极与唐朝发展友好关系,在服饰上,衣领、袖子、衣服和裙子都仿着唐朝装饰着花纹,圆领袍和大口袴都广为流行于韩国人民当中。

结语

服饰作为唐朝人基本的物质需求,在唐朝人的生活中扮演了极其重要的角色,唐朝人丰富的创新智慧与生活经验的结合,将服饰审美与服饰文化演绎到了历史的巅峰。它前承恢弘的汉室后启历朝历代,甚至今天的服饰审美文化中都能见到它的影子。

当代社会,唐朝在世界的影响力依然存在。这主要表现在人们对“唐装”的认可上:世纪初的APEC会议,不同国家的领导人身穿五色锦缎中式对襟唐装的合影,让唐装重新风靡全球;“中国红”为代表的中国元素是国外时装多年来的创作热点。

综观当下环境,不少国人对于国外之物存有不理智的态度,不是过于崇拜外来产品、文化就是对外来文化、产品采取狭隘的民族排斥心理。还有一部分人在面对蜂拥而至的外来之物时感到迷惑和无所适从。我们不妨从唐朝服饰审美文化的成功“嫁接”经验中取经。在多样而繁杂的外来文化不断涌入的情形下,唐朝人智慧地“取其精华、去其糟粕、在融合中发展创新”的精神是值得当下的中国人借鉴的。

文献

[1]沈从文.《中国古代服饰研究》.

[2]徐连达.《唐朝文化史》.

[3]宋祁、欧阳修等.《新唐书》.

[4]周建.《宫词》,《全唐诗》.

,