感谢曹家齐老师赐稿

原文载《江苏师范大学学报》2022年第5期

引用时请注明出处

▼

仪征博物馆藏《建安仓记碑阴》释证

文丨曹家齐

中山大学历史学系

图丨曹家齐老师

【摘要】仪征博物馆藏《建安仓记碑阴》是一块真实的宋代碑刻。其反映的内容是,熙宁四年(1071)时任同提点淮南刑狱的刘夷吾,遇到通州通判姚辟,对其讲述其祖父、父亲先后任职淮南,尤其是其祖父于建安军、扬州、楚州和泗州建造转般仓的事迹,请姚辟为之撰文纪念,并亲书篆额,刻在其祖父建造转般仓记文石碑的背面。其中涉及的人物和史实,或能在史籍中求得印证,或能在当时制度及历史背景内得到合理解释。其中关于转般仓设置的时间和地点,可补传世典籍之阙,是北宋初年建安军(真州)重要地位及转般法实施情况的历史见证。

【关键词】《建安仓记碑阴》 建安军 转般仓 发运使 刘夷吾

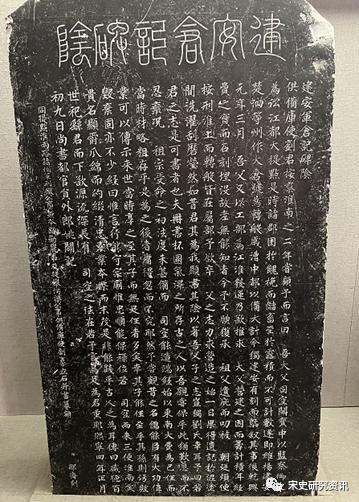

2022年6月18日,应中央电视台编导滕忠彬先生之邀,自广州赶赴江苏仪征,协助《大运河之歌》节目拍摄。次日入仪征博物馆,得见馆藏《建安仓记碑阴》碑,如下图:

该图为本文作者拍摄于仪征博物馆

据仪征文史学者巫晨先生称,该碑原在仪征东岳庙,年久失护。1974年,接群众报告,由文化局组织人力运至博物馆保存。

该碑身为圭形,高153.4厘米,厚18厘米,宽82厘米,有拓纸覆面,字迹清晰。碑额篆刻 "建安仓记碑阴"6字。碑文为楷书,共17行,计512字,采用平阙书仪格式。其中称是北宋“熙宁四年(1071)正月初九日尚书都官员外郎姚辟记”,“同提点淮南路诸州军刑狱兼本路劝农事及提举河渠公事、供备库使刘夷吾立石并书篆额”,“邹裔刻”。内容记述了刘夷吾所言其祖父于宋初在建安军(治今仪征真州镇)建造转般仓、其父担任沿淮发运,他们父子寻访祖父建仓石刻,并请姚辟撰写碑阴事。现将碑文迻录并标点如下:

建安军仓记碑阴

供备库使刘君按察淮南之二年,尝顾予而言曰:“吾大父司空开宝中以监察御史为沿江都大提点。是时,诸郡困于馈挽,而储畜至于露积而不可计数,遂即维杨、建安、楚、泗等州作大仓,号为转般,岁漕中都,以备大计。今独建安有刻而概叙其事。后乾兴元年三月,吾父又以工部为沿淮发运,乃欲推求大父营建之因,而筹计积年经费之实,而石刻埋没,故老无能知者。今予不腆获承祖父遗庇,而叨被朝廷烦使,按刑淮上,而转般皆在属部。予欲卒父之志,力求营造之始,一日果得遗记于泥涂间。洗濯刮磨,莹然如昔。君其为我显书其阴,以著吾父子之志,岂独刘氏幸耳!”予曰:“若君之志,是可书者也。夫册书杯圈,气泽之所存,古之人以吾亲尝保乎此,犹叹息而不忍弃,况祖宗受命之初,法度未甚备,而司空能造端经始,以东南大费为己任,而当时材略粗存乎是。为之后者,庸得忽而不究耶?然予尝观昔之名儒能臣,有大功伟业可以传示来世,当时享之,至其子而无足任者多矣。幸其子能任,至乎其孙,则污败毁弃,固亦不少。《经》曰:‘惟言行能守宗庙,惟忠顺能保禄位。’若司空而来,三使淮南矣。贵名显爵,瓜绵而瓝缀;清忠素业,本深而末茂,是非能践乎古人之为耳!《传》曰:‘盛德百世祀’。繇君而下,欲源流深长,有司空之法在,若予言乌足为君重耶。”熙宁四年正月初九日尚书都官员外郎姚辟记。

同提点淮南路诸州军刑狱兼本路劝农事及提举河渠公事、供备库使刘夷吾立石并书篆额。 邹裔 刻

对于碑中人和事,巫晨先生曾做过查考与推论,认为立碑者刘夷吾之祖父即刘蟠,父亲则是刘锴,该碑是研究大运河漕运的重要文物。[1]然对其中证据细推之下,却颇多扑朔迷离之感,而内容阐释亦尚有未尽处,所涉运河漕运,尤其是转般仓的设置时间问题,仍有进一步讨论的空间。故不揣謭陋,再对此碑作进一步考证与阐释。

一、立碑者刘夷吾与撰文者姚辟身份考释

关于立碑者刘夷吾,史载不多,唯见明隆庆《赵州志》所记“刘夷吾熙宁中以内藏库使出为赵州刺史”。[2]若同为一人,可说得通。碑中所记刘夷吾在熙宁四年为“同提点淮南路诸州军刑狱兼本路劝农事及提举河渠公事、供备库使”,供备库使为武选官阶诸司使中最低一阶,内藏库使为武选官阶诸司使中高供备库使七级之官阶,以内藏库使为赵州刺史,则是北宋政和二年改武阶官名前的武臣遥郡官,[3]在当时为美职。此官应是刘夷吾以供备库使任同提点刑狱等差遣后的升职,只是不知何故同在熙宁中会迁转这么快。

“同提点淮南路诸州军刑狱兼本路劝农事及提举河渠公事、供备库使”,是刘夷吾在立碑时的官职系衔,其中职任与系衔方式,皆符合当时北宋制度。

提点刑狱公事是宋代差遣名,简称“提点刑狱”,其官署为“提点刑狱司”,为路级监司官之一。官员系衔时,亦常写成“提点某路刑狱”及“提点某路诸州军刑狱”。其副为“同提点刑狱公事”。这一制度创立于太宗淳化二年(991),在真宗时得到全面确立和发展。后虽经废置,终在仁宗朝巩固下来。[4]北宋初,置路提点刑狱公事,以文臣为正官,武臣为副,带“同”字,真宗景德四年(1007)规定,“选朝臣及诸司使副至閤门祗候明干者充。”[5]以后虽见对提点刑狱的任职条件增加要求,特别是对同提点刑狱之武臣,规定“非历知州军而无过者,无得差”,及“历任无赃私及不曾出入人罪,有举主五人,并转大使臣后经三任亲者为之。其知军州,历路都监一任以上毋得差,其当差者,仍先于小处知军”,[6]但对于武臣充同提点刑狱的的寄禄官阶资格要求,则未见有变化。刘夷吾担任同提点刑狱时的武阶为供备库使,正是诸司使副中的正使,与北宋真宗以来的制度相吻合。

提点刑狱的主要职责是“掌察所部之狱讼而平其曲直,所至审问囚徒,详覆案牍”,及“举刺官吏之事。”[7] 劝农使与劝农事是宋代路级监司官长贰及州县官知县以上入衔的差遣名。关于此问题,耿元骊先生有专论。其基本认识是,太宗至道二年(996),初在京西路设劝农使,按行路内诸州,劝民垦田。真宗景德三年(1006),少卿监、刺史、閤门使以上知州者,并兼管内劝农使,余及通判并兼劝农事,诸路转运使、副并兼本路劝农使。劝农使入衔自此始。天禧四年(1020)正月,改诸路提点刑狱为劝农使、副使兼提点刑狱公事,劝农成为其主要职责,劝农使亦因而有了专门的机构。但同年十一月,又令劝农使兼提点刑狱官,以提点刑狱劝农使、副为称,将其主要职责移归刑狱方面。此外又有独立建置的劝农使。但因“文移取索,别为烦扰”,仁宗天圣四年(1026),罢诸路劝农司,转运司、提点刑狱仍令领劝农使如故。明道二年(1033),诏知开封、河南、应天府自今并兼畿内劝农使。之后,劝农官的情况未见大的变化,成为路级监司转运使、副,提点刑狱、同提点刑狱,以及州县官知县以上常带的劝农职衔。职衔兼带基本是按景德三年所定原则执行,少卿监以上为劝农使,以下为劝农事。在具体称呼上,州级官员多为兼管内劝农使(事),路级官员则为兼本路劝农使,县级官员为主管劝农公事,京府为畿内劝农使。[8]以上关于宋代劝农职衔问题,已经比较清晰,只是关于提点刑狱兼劝农职衔,仍须作些补充。

上面提到,天圣四年罢诸路劝农司,转运司、提点刑狱仍令领劝农使如故。但两年后却又罢废提点刑狱,“诏诸路提点刑狱朝臣、使臣,交割本职公事与转运使、副使,仍令转运司条所省事件以闻。或言提点刑狱官过为烦扰,无益于事故也。”[9]此后天圣八年九月又对提点刑狱官旋复旋废,[10]明道二年十二月,“乃复置诸路提点刑狱官,仍参用武臣。”[11]此处并未提及提点刑狱仍带劝农衔事。故龚延明先生认为,“仁宗明道二年十二月五日复置提点刑狱公事,不复兼劝农使。”[12]但王晓龙先生在论及明道二年复置提点刑狱司与景祐元年(1034)提点刑狱司与转运使副分州置司后,却认为:“此后,在仁宗朝,提点刑狱司除司法、监察、劝农职能外,又增加了几方面的职能,主要包括督捕盗贼、管勾常平仓、广惠仓,兼领河渠修造、按察军队、带兵作战等。”但在具体论及提点刑狱司“劝课农桑”职能时,却亦未举出明道二年后提点刑狱带劝农衔例,而是举皇祐元年(1049)四月经右司谏钱彦远建议,在诸州军长吏厅各置劝农司,“提刑等监司”“每巡历州军,先须点检劝农司讫,方得点检诸事”,及哲宗绍圣四年(1097)后提点刑狱司之涉及劝农及耕田方面的建议及具体职事。[13]但该条史料中所提及,“每巡历州军,先须点检劝农司讫,方得点检诸事”的部门,并非“提刑等监司”,而是“转运使等”,可能涉及提刑司。其实钱彦远奏言中,明确提及“本朝自祖宗以来,留意尤切,故诸路转运使、提点刑狱臣僚、知州、通判皆带‘劝农’职名,授敕结衔,政在督课。”[14]按此言上于皇祐元年四月,言及提点刑狱带“劝农”职名,当能够说明明道二年复置提点刑狱后,其衔内仍当有“劝农”职名,只是《长编》等史籍缺乏准确记载。明道后提点刑狱带“劝农”衔这一事实,史籍中亦有旁证。如《郡斋读书志》记及皇祐元年益州(治成都、华阳,今四川成都市)官员时,就有“提点益州路诸州军刑狱、兼本路劝农、提举河堰公事、朝奉郎、尚书比部员外郎、护军、借紫孙长卿”,[15]皇祐五年,王珪为晁仲衍撰写墓志铭,其墓志铭题便是“提点京东诸路州军刑狱公事兼诸路劝农事、朝散大夫行尚书祠部员外郎充秘阁校理、上轻车都尉、借紫晁君墓志铭”。[16]由此不仅可知,北宋明道以后提点刑狱一直兼带“劝农”衔,而且可以看出,即便是提点刑狱,带衔亦存在“劝农使”和“劝农事”皆有的情况。那么熙宁时刘夷吾以同提点淮南诸州军刑狱兼本路劝农事,亦在情理之中,符合当时制度。

仁宗嘉祐四年(1059),“诏诸路提点刑狱朝臣、使臣并带兼提举河渠公事,从判都水监吴中复请也。”[17]此为提点刑狱官兼带“提举河渠公事”(有时亦称“提举河堰”)之始,其中包括文臣和武臣提点刑狱。提点刑狱兼带“劝农”和“提举河渠公事”系衔次序一般为“提点刑狱、管内劝农使、提举河渠公事、散官、寄禄官等”,亦有寄禄官等放在最前面的,这方面例子不少。如前揭晁仲衍便是“提点京东诸路州军刑狱公事兼诸路劝农事、朝散大夫行尚书祠部员外郎充秘阁校理、上轻车都尉、借紫”。又如《长编》载:“【嘉祐五年七月】丁酉,……前提点河东刑狱、祠部郎中庞汝弼特勒停;同提点刑狱、西京左藏库副使冦利一,前同提点刑狱、礼宾副使段隐各冲替。”[18]《金石萃编》不仅载:“皇宋嘉祐庚子岁六月己巳日,提点刑狱、度支郎中宋任仲堪,同提点刑狱、供备库副使靳元翊公弼按部回游此”,其《太原故城惠明寺舍利塔碑铭》中又有“朝请郞、权发遣河东路提点刑狱公事兼本路劝农、提举河渠公事、上护军、赐绯鱼袋、借紫范子谅篆额”。[19]又,北宋熙宁五年分淮南路为淮南东、西路,之前只有淮南路。由此可见,碑中刘夷吾的任职与系衔完全符合北宋制度。

考辨至此,刘夷吾的身份似乎完全可靠,而此碑确为宋碑之真实性当亦断然无疑,但若留意北宋时对于武臣担任同提点刑狱的废置情况,则此问题又顿生疑窦。

武臣提刑自真宗景德四年(1007)复置提点刑狱司时首次设立,延续数十年后,于仁宗嘉祐五年,诸路同提点刑狱使臣被罢。到了熙宁元年(1068)正月,神宗又下诏复武臣提刑,序内外官。二月,又进一步下诏:“近复诸路武臣同提点刑狱。勘会旧制,提点刑狱奏举选人充京朝官,须连状共举,颇闻不便。今后奏举选人充京官、职官,并据诸路元条合举人数,各举一半,更不连状。”武臣还获得了单独荐举官吏之权。[20]但熙宁二年二月,神宗任用王安石为参知政事,主持变法。王安石以武臣罕习吏文,多不足以察举所部人才等缘故,于当年十一月“罢诸路提刑武臣”。[21]此后,在熙宁年间,武臣提刑一直废而不置。而取消武臣提刑后,诸路提点刑狱,并差文臣,即便是同提点刑狱,亦由文臣充任。熙宁四年七月,提点刑狱合差两员的,并不带同字,即废除了同提刑的名称。直到元丰三年六月,才又恢复武臣提刑,统领保甲。但此次恢复武臣兼提点刑狱,只集中在河北、河东、陕西三个沿边地区的五个路分,并非全国性的。[22]若事实果如此,则刘夷吾于熙宁四年仍以武臣担任同提点刑狱,则与当时制度不合,其身份当有不实之嫌。此必然引发对《建安仓记碑阴》真实性之质疑。但若细察史实,刘夷吾之身份当亦有其合理性解释。如《长编》中载:

【熙宁三年八月】辛未,两浙转运使太常少卿贾昌衡、同提点刑狱南作坊使李惟宝、前转运使光禄卿侯瑾,并降一官。昌衡仍降副使,余各降一等差遣。坐不按劾祖无择、苗振,又考振课绩入中等故也。[23]

南、北作坊使虽为先后隶三司和提举在京诸司库务的职局名,但也经常用作武臣迁转官阶名。如熙宁六年(1073)九月,枢密院言:“诸司副使兼閤门通事舍人及十年,迁閤门副使并中等使额。……王易、王泽、李瑊皆自宫苑副使转南作坊使,十五资使额为中等。”[24]因此,上揭《长编》熙宁三年八月辛未条中明确显示,熙宁二年十一月废除武臣提刑后,次年八月仍有李惟宝以南作坊使担任同提点刑狱的武提刑存在。这种情况存在,只能有两种可能,一是熙宁二年十一月废武提刑,只是制度之颁行。制度颁行后,只是从此不再授任武提刑,而现任武提刑不是全部撤换。《建安仓记碑阴》于熙宁四年正月中称刘夷吾“按察淮南之二年”,由此推知刘夷吾担任淮南路同提点刑狱当在王安石熙宁二年十一月废武提刑之前。二是李惟宝和刘夷吾等以武官任职者本来就是文臣,只是因为荫补之故,或其他原因以文换武,成了武官,而本身文化程度较高,没有在废除武臣提刑后被撤换。《建安仓记碑阴》乃刘夷吾亲书篆额,亦当是其有一定文化之见证。故此,刘夷吾的身份是真实可靠的。然若翻阅李之亮先生《宋代路分长官通考》之《淮南提点刑狱》部分,虽亦记及“同提点刑狱”[25],却未见刘夷吾之名,应是未能见到此碑资料之故。

关于《建安仓记碑阴》的撰文者姚辟,字子张,润州(治丹徒,今江苏镇江市)金坛人,文献记载不少,且在《京口耆旧传》中有传。综合各文献记载可知,姚辟早年用心于六经,曾从欧阳修学,又与王安石在学问上相互质疑。欧阳修与王安石有给姚辟书信传世。姚辟应该在家乡做过乡先生,皇祐元年(1049),中进士第,初授陈州(治宛丘,今河南淮阳县)项城令,一时名士多慕与之交往。[26]嘉祐六年(1061)年七月,奉诏与苏洵一起为太常礼院编纂官,编修礼书,大概这前后,其寄禄官进为著作佐郎,[27]不久又转为秘书丞。[28]后来礼书编修又由参知政事欧阳修提举,治平二年(1066)九月,欧阳修奏书成,诏以《太常因革礼》为名。此时姚辟的寄禄官已转为太常博士。[29]次年春,姚辟被授屯田员外郎,任应天府教授。该年九月,韩琦罢相出判相州,姚辟往从韩琦游,后南归。秩满通判通州(治静海,今江苏南通市)。卒于任所,葬本县唐安乡石门干之原。苏轼有诗哭悼。[30]传中未及熙宁四年正月姚辟以“尚书都官员外郎”撰《建安仓记碑阴》事,但从时间及任官情况看,姚辟生平与撰《建安仓记碑阴》相吻合。按《京口耆旧传》载,姚辟在治平四年以屯田员外郎任应天府教授,从韩琦游,任满当在熙宁二年或三年。接着任通州通判,时间正与刘夷吾任淮南路同提点刑狱重合。而通州又是淮南路辖下之州,且姚辟颇有声名,刘夷吾说与父祖之事并请其撰文,时地与情理,都非常契合。至于姚辟在碑上所署“尚书都官员外郎”衔,正是其“屯田员外郎”迁转的下一个官阶。“屯田员外郎”属于后行员外郎,以有出身迁转例,下一步迁转正是属于中行员外郎的“都官员外郎”。[31]姚辟应是在通判通州任上,寄禄官阶迁转至“都官员外郎”,只是史籍有所失载。《建安仓记碑阴》正可与传世典籍相互印证,不仅得以证实该碑之真实性,亦补充了姚辟的生平史料。从该碑情况看,姚辟当卒于熙宁四年以后。

二、刘夷吾父祖之事迹辨证

姚辟在《建安仓记碑阴》中称,据刘夷吾告知,刘之祖父司空在开宝中以监察御史为沿江都大提点,于维扬(扬州别名,治江都,今江苏扬州市)、建安军(乾德二年以扬州永贞县迎銮镇置,大中祥符六年升为真州,治扬子县,今江苏仪征市)、楚州(治山阳,今江苏淮安市淮阴区)和泗州(治盱眙,今江苏盱眙县)建转般仓,其事曾有刻石记录。乾兴元年(1022)年三月,其父又以工部为沿淮发运,为了解其祖父建仓经过,未能找到刻石。熙宁二年或三年,刘夷吾又以同淮南提点刑狱来到真州,在泥涂中找到其祖父建仓石刻,字迹仍然清晰。碑题当为《建安仓记》。刘夷吾请姚辟为之撰文,记述其父子寻访祖父建仓事迹,以及一家连续三代任职淮南之美谈,并刻在其祖父《建安仓记》碑之背面,即今之所见《建安仓记碑阴》。

《建安仓记碑阴》之另一面已无文字痕迹,原来的《建安仓记》应是年久损没,而姚辟所作记文所言刘夷吾之父祖,只以曾任官名尊称,而未及名字。巫晨先生根据《道光重修仪征县志》中《发运使题名记》,又参考《宋史·刘蟠传》,认为刘夷吾的祖父是曾在淮南担任过发运使的刘蟠,父亲则是刘蟠之子刘锴,曾任盐铁副使。但亦指出《道光重修仪征县志》发运使题名记中并无刘锴之名。检李之亮《宋代路分长官通考》之《发运司·江淮两浙荆湖等路发运使》部分,从开宝二年(969)到雍熙三年(986)均列有刘蟠之名。其史料根据为《(隆庆)仪征县志》之《发运使题名记》和《宋会要辑稿》职官四二之一五中“【太平兴国】八年九月……以驾部员外郎同知陆路发运”之记载。[32]而《宋代路分长官通考》之《发运司·江淮两浙荆湖等路发运使》、《发运司·江淮两浙荆湖等路发运副使》和《发运司·江淮两浙荆湖等路发运判官》部分乾兴元年后未见刘姓官员名字,仅《发运司·江淮两浙荆湖等路发运副使》在天禧年间有一位名叫刘瑾者,系于天禧四年至五年(1020-1021)。[33]

从姓氏、任职时间及监察御史等职衔,刘蟠便最有可能是刘夷吾的祖父,而其子刘锴亦自然可能是刘夷吾之父,但其间证据尚不充分,若要证实,仍须进一步推求、辨释。《建安仓记碑阴》所提供的刘夷吾祖父的信息有:①任职时间开宝中、②官名尊称“司空”、③寄禄官名“监察御史”、④差遣名“沿江都大提点”、⑤在建安军等地建转般仓。刘夷吾父亲的信息有:①任职时间乾兴元年三月、②作为寄禄官的“工部”某官、③差遣名“沿淮发运”。而现存文献中所呈现刘蟠父子身份中的直接证据,不仅未尽与这些条件相符,而且还有难以解释之处。若要证实刘蟠父子是否为刘夷吾之祖父和父亲,不仅仍须补充证据,而且对无法求证之处亦必须作出合理解释。

关于刘蟠作为刘夷吾的祖父,任职时间及职官名,与《建安仓记碑阴》中提供的信息,有一定匹配。

刘蟠,字士龙,滨州(治渤海,今山东滨州市)渤海人,除在《宋史》及其他史籍有传外,还有一些别的史籍记及其履历和事迹。综合各史籍相关记载,可知刘蟠的大致仕履。其于后汉乾祐二年(949)举进士,初任益都(青州州治,今山东寿光市北)主簿。宋初历安远军及河阳节度推官、保义军掌书记。乾德五年(967),召拜监察御史,典染院事,同年冬任太宗生辰使。[34]开宝七年(974),五月七日(甲寅),以监察御史受诏于卢(治合肥,今安徽合肥市)、舒(治怀宁,今安徽潜山县)等州巡茶,同月十五日(壬戌),同知淮南诸州转运事。[35]太平兴国初,迁仓部员外郎,改转运使。秩满再任,赐金紫,改驾部员外郎。太平兴国八年(983)丁内艰,但因诸州纲运留滞,同年九月,起复同知京城陆路发运司事,塞韩村河决,又因议封禅,任东封水陆计度转运使,俄迁工部郎中,充河北水路转运使,改刑部郎中就充水陆转运使,入判本部(即刑部)事。又迁左谏议大夫。淳化初(990),兼同考京朝官差遣。淳化二年卒,年七十三。[36]依其卒年推算,当生于后梁贞明五年(919)。

按刘蟠曾于开宝七年,以监察御史受诏于淮南巡茶,并同知淮南诸州转运事,后改转运使。直接符合《建安仓记碑阴》五条身份信息中的①③两条。其中之“监察御史”本为御史台职事官名,北宋元丰改制之前,列入文官京朝官本官阶。特别是太平兴国三年(978)置专职监察御史在台供职前,多以之领外任或在京领它局。[37]刘蟠以监察御史到淮南任职,正是当时制度之体现。至于第②条官名尊称“司空”,在北宋前期为三公官(太尉、司徒、司空)之一,元丰三年九月新订《元丰寄禄格》,未被纳入新格阶列。政和二年(1112)罢三公官,其后不置司空官名。[38]但即便北宋前期,司空等三公官不仅不常置,仅为宰相、亲王使相加官,授人甚少,而且刘蟠职级亦低,不够授司空之资格,死后亦未见有赠官。其任官履历中,与“司空”相关者,仅有“工部郎中”寄禄官,因为拟《周礼》官名,工部有“司空”之别称。[39]但刘蟠官至“工部郎中”已非开宝年间事,而且之后刘蟠又有“刑部郎中”和“左谏议大夫”两个更高的官阶。刘夷吾以“司空”,而不以更高的官尊称其祖父,合理的解释,便是其请姚辟撰写记文时距刘蟠去世已经八十年,手头并无文本可据,对其祖父的仕履记忆模糊,故所述不无错乱。或者以为“司空”一名更显高贵。

刘蟠履历与《建安仓记碑阴》所言刘夷吾祖父信息之间最难解释的便是第④差遣名“沿江都大提点”。已知刘蟠履历中所有官职、差遣,无一与之匹配。考宋代差遣名中,带“都大提点”四字的有“都大提点弓箭库”、“都大提点内军器库所”、“都大提点在京仓草场司”、“都大提点坑冶铸钱公事”、“都大提点河堤”等。其中与“沿江”和淮南直接相关且有“都大提点”简称的,就是“都大提点坑冶铸钱公事”。该差遣名不仅简称“都大提点”,还可简称“江淮等路提点坑冶铸钱公事”。但该差遣名在仁宗景祐二年(1035)才开始设置,其全名称为“江浙、荆湖、福建、广南等路提点银铜坑冶铸钱公事”,而加“都大”二字又是嘉祐年间的事。元丰以后分别置司于饶州和虔州,前者为“提点淮南两浙福建江东路坑冶铸钱公事”。[40]如此看,刘蟠便无法符合《建安仓记碑阴》中刘夷吾祖父之身份条件,令人不得不联想到,刘夷吾祖父莫非不是刘蟠而另有其人。检索文献,夏竦《文庄集》之《故保平军节度使同中书门下平章事驸马都尉赠中书令魏公墓志铭》中有提到“都大提点河堤、崇仪使刘永恭”,[41]但此人不仅是太宗时期人,而且其“都大提点河堤”之差遣,也是指黄河事务,而非“沿江”事务。

推求至此,刘夷吾祖父身份之求证似乎已山重水复,无路可走,但若进一步考索宋初制度实施之名实,却又不无柳暗花明之感。《山堂考索》之《官制门·都大提点诸路坑冶》载:

唐开元二十五年,监察御史罗文信充诸道铸钱使(《唐会要》)。天宝三载,杨睿矜除御史中丞充铸钱使,……永泰元年刘晏充东都淮南浙江东西湖南山南东道铸钱使,第五琦充京畿关内河东剑南山南西道铸钱使。诸铸钱监监,所在州府都督、刺史为之副。监一人,上佐判之(《续通典》)。

宋朝自开宝平吴之后,因其旧置钱监于鄱阳。既而江淮荆浙闽广之地皆有监,系发运使兼提点。咸平三年,以冯亮为江南转运副使兼都大提点江南福建路铸钱事,内供奉官白丞睿同提点铸钱事(《国朝实録》)。至景祐二年始置江浙荆广福建等路都大提点坑冶铸钱一员,以魏兼为之(《九朝通略》与提点刑狱序官)。[42]

此记载说明,尽管北宋都大提点江南福建路铸钱事是咸平三年设置并由冯亮担任,但开宝八年(975)灭南唐后至咸平三年(1000)前,江淮、荆湖、两浙、福建、两广之地皆有铸钱监,由发运使兼提点。前揭刘蟠自开宝七年以监察御史任卢、舒等州巡茶,旋同知淮南诸州转运事、转运使,太平兴国八年同知京城陆路发运司事。该年设置的水陆发运,虽是置司京师,实际上亦称江淮水陆发运。具体职官虽分别名“同知水路发运”和“同知陆路发运”,并无“使”名,但后来史籍多不辨具体设置过程,往往将这段时间的发运差遣称为“发运使”。[43]因此可以得知,刘蟠担任“同知陆路发运”,主要任职地区则是淮南,其间兼提点淮南路铸钱监,当为其职责内应有之任。如此,刘蟠之身份亦有与《建安仓记碑阴》中“沿江都大提点”相符的可能性,只是并非开宝年间事。刘夷吾很可能又是记忆错乱,将不同时期的任职信息拼凑成开宝一时加以表述。刘蟠既然曾任同知陆路发运,以及转运使,在建安军等地建转般仓便是其分内之事。故刘蟠是刘夷吾祖父的可能性最大。

刘蟠既然可能就是刘夷吾祖父,则刘蟠之子刘锴便有可能是刘夷吾之父。当然,刘夷吾之父,亦有可能是刘蟠另外一个儿子。但史籍所载刘蟠之子,唯见刘锴一人,故不妨从刘锴之身份去求证其为刘夷吾之父的可能性。

刘锴在《宋史》无传,其主要事迹附见于其父刘蟠传中。其他史籍以人物介绍形式载录的刘锴事迹,亦基本因袭《宋史·刘蟠传》,但史籍中间有记及刘锴的零散事迹,综合起来,其大概生平和仕履如下:

刘锴初以父荫为大理评事,咸平二年(999)擢进士第,迁秘书丞。同年九月,因献《幸太学颂》,得真宗嘉赏,召试舍人院,诏直史馆。[44]大中祥符元年(1008),以秘书丞、直史馆摄将作监。[45]后曾以“朝散大夫行太常博士、直史馆、上护军”身份撰写赞文。[46]大中祥符五年,建言贡院诸科考试中,挟书者并同保人殿一举。[47]该年八月,曾因任《太宗御集》等书校勘官,加一阶。[48]又见任户部判官。[49]天禧三年(1019)十二月,以刑部员外郎、直史馆身份,与陕西转运使同定夺本路州军县镇买扑酒务课额,及尝经灾伤输纳不逮者,件析以闻。次年八月,定夺相关事宜,[50]九月,曾以盐铁判官乘驿诣永兴军安抚军民,犒设官吏将士。[51]乾兴元年(1022)七月,以户部郎中、直史馆为皇后回谢契丹使。[52]后官至盐铁副使。[53]

诸书对刘锴生平仕履之记载,未见《建安仓记碑阴》中乾兴元年三月“以工部为江淮发运”事,但诸书所记多是片言只语,残缺不全,有所遗漏自在情理之中。若考其官职资格及当时发运使设置之状况,乾兴元年出任江淮发运使或其属官,是完全有可能的。

北宋发运使在太祖时曾多路设置,且多为临时性兼职。太宗时由繁化简,太平兴国八年(983),京师设立水陆发运司,奠定了江淮两浙发运使的雏形。淳化四年(993)发运使成为固定官职,至道元年(995),就淮南置局。后虽有废罢,但咸平四年(1001)到景祐元年(1034)期间一直是设置的。[54]发运使以两省官或待制、尚书郎以上充,副使、判官以朝官以上充。[55]其中尚书郎是尚书省六部二十四司郎中、员外郎的通称,亦包括尚书省左右司郎中、员外郎。刘锴在天禧三年的寄禄官已是尚书郎中的刑部员外郎,在乾兴元年担任发运使,不仅具备资格,而且此前到陕西定夺买扑酒务等事及其后盐铁副使的经历,亦都符合发运使的任职条件。从刘锴在乾兴元年七月寄禄官已至户部郎中看,《建安仓记碑阴》中所言“以工部为江淮发运”的“工部”,应该是处于从刑部员外郎向户部郎中叙迁序列中的“工部郎中”,符合刘锴在当时制度中叙迁经历。

再看乾兴元年江淮发运使的设置情况。李之亮《宋代路分长官通考》之《淮南两浙荆湖等路发运使》部分,在乾兴元年(1022)列发运使三位,分别为胡则、苏维甫和李及。[56]但若细核,疏误殊多。关于胡则,其根据是《宋史·胡则传》中所载“复为发运使,累迁太常少卿,乾兴初,坐丁魏党,降知信州,徙福州,以右谏议大夫知杭州。”[57]从语意上看,胡则在乾兴元年坐丁谓党降知信州,不一定就是在发运使任上,这点亦有事实为证。关于此事,范仲淹为胡则所撰墓志铭中有两段表述,一段称:“天禧中,尚居郎署,朝廷拟公谏议大夫,知广州,公以家君八十岁,恳辞于政府,乃复有制置之行,寻以哀去职,得尽心于丧葬”。另一段称:“以户部郎中,复江淮制置发运使,转吏部郎中,改太常少卿。丁先君忧。终制知玉山郡,移福唐郡,拜右諌议大夫,知杭州。” [58]可以看出,范仲淹对于胡则坐丁谓党事虽略有回护,但事实却甚清晰,就是在天禧中,曾一度任发运使,但时间甚短,因丁父忧离任。丁忧期间坐丁谓党降职,终制后才先后知信州和福州。陆敏珍教授所作《胡则年谱》考证胡则复任发运使的时间是天禧五年,丁父忧的时间乾兴元年二月。[59]关于苏维甫任职事,李之亮的根据是《长编》所载:乾兴元年七月,“江浙荆湖制置发运使、礼部郎中苏维甫知宣州。”[60]从此记载看,苏维甫只是乾兴元年七月罢发运使任,其出任发运使当在此前,不能仅将其任职时间列为乾兴元年。至于李及,《宋代路分长官通考》根据《仪真志》中“天禧末任”之记载,将其发运使任列入乾兴元年和天圣元年,误甚。检《长编》有载:“【乾兴元年】三月壬申,以枢密直学士、给事中李及知杭州。”[61]即便当时曾任发运使,亦是在乾兴元年三月罢任。如此看,乾兴元年七月以前,江淮两浙荆湖发运使只有苏维甫一人,而发运使官额编制为二员, 故在该年三月,朝廷差刘锴出任发运使的可能性是存在的,应是接替胡则或李及之任。乾兴元年二月,真宗驾崩,仁宗即位,刘太后临朝,政局易替激烈。发运使掌控东南六路财赋运输,关系重大,其任罢问题一定甚为敏感。刘锴的发运使任应是时间短暂,又加其后来事迹并不显著,故史籍记载有所遗漏。

考述至此,还有一问题须加解释。按熙宁四年(1071)刘夷吾立碑时,据其父乾兴元年(1022)任淮南发运使,已有五十年,距刘蟠去世的淳化二年(991),已有八十年。其年龄差距不能不令人对他们是否能作为祖孙产生怀疑。其实《宋史·刘蟠传》中真宗对辅臣言“【刘】锴幼孤能自立”[62]一句可以提供合理解释。刘蟠淳化二年去世时七十三岁,其子刘锴尚未成年,而且应无其他兄弟。如此估计其八年后,亦咸平二年(999)擢进士第时,年龄当不及二十五岁。那么在乾兴元年(1022)任淮南发运使时,则当不到五十岁。即便超过五十岁,仍当有生子的能力。即便刘夷吾生于乾兴元年之前,到熙宁四年亦只是五十多岁,离宋代官员七十致仕年龄尚远。故刘蟠、刘锴与刘夷吾作为祖孙三代,年龄上不成问题。

通过以上辨析与考证,可以断定,《建安仓记碑阴》所记刘夷吾之祖父和父亲,应该就是刘蟠和刘锴,其二人出任发运使符合当时的制度,相关史实具有合理性。

三、宋初建安军转般仓设置的背景与时间蠡测

《建安仓记碑阴》中称:开宝中,刘夷吾祖父鉴于“诸郡困于馈挽,而储畜至于露积,而不可计数”,“遂即维扬、建安、楚、泗等州作大仓,号为转般,岁漕中都,以备大计。”其中涉及的扬州、建安军、楚州、泗州同时建置转般仓,未见其他史籍有载,其间关系北宋最早建置转般仓的具体时间,以及宋初建安军与扬州的地位问题,这些都是既有研究中尚未充分究明之问题。

建安军治所在唐原为扬州下辖扬子县之白沙镇,五代十国时期,吴改白沙镇为迎銮镇,南唐又改扬子县为永贞县。宋太祖乾德二年(964)于迎銮镇置建安军,宋太宗雍熙二年(985)将扬州永贞县划入建安军,至道二年(996)又以扬州六合县来属。真宗大中祥符六年(1013),因为在建安军铸玉皇、圣祖、太祖、太宗圣像成功,将建安军升为真州,并在此地建仪真观。永贞县也在大中祥六年复称扬子县。宋徽宗政和七年(1117)赐真州郡名为仪真。[63]

宋代真州位于淮南运河(亦称“扬楚运河”、“真楚运河”)的入江口,运河穿过扬子县自长江通往扬州,楚州、泗州,而达都城汴京。而扬州附近的运河自瓜洲入江的条件大不如以前。故真州在宋代的交通地位超过扬州。关于真州的这一重要地位,不仅在当时就有欧阳修“当东南之水会”、“真,天下之冲也”,[64]与司马光“江淮一都会”[65]之感叹与赞誉,更有后世学者的坚实论证。其中对真州地理位置之优越、人员物货流与聚,均居诸州之上的史实揭示,真切地显示出真州前所未有的历史地位及城市风貌。[66]

真州在宋代的重要地位主要表现在其作为运河入江口的重要转运作用上。北宋崇宁三年(1104)之前,运输制度上最为突出的便是与盐法和平籴相结合的转般法,特别是淮南、两浙、江南东西、荆湖南北诸路的物资运抵开封,是通过转般方式。即在真州、扬州、楚州、泗州建立转般仓,荆湖南、北路,江南东、西路,两浙路、淮南路船只运载粮食及其他物资,分别运到真、扬、楚、泗四州下卸,另由发运司组织换船北运。诸路船再装上楚州、通州、泰州等地产的盐,运回本路售卖。转般仓既有粮仓,亦有盐仓,不仅储纳往返中转本地的粮食、盐及其他物资,还能够储备多余物资,在诸路粮食歉收之际,为之代发上京数额,起到平籴作用。但这样的制度运行状况,多是史籍对北宋漕运转般法的整体性描述。至于北宋何时正式开始实行转般法,或真、扬、楚、泗等州何时设立的转般仓,则乏明载。尽管有学者认为宋初当有设置转般仓,[67]但亦只是一种推测,而无确切的史料根据。即便后来有了明确的记载,却也是真、楚、泗州连称的较多,与扬州一起四州并称却比较晚。如天圣二年(1024)九月,淮南江浙荆湖制置发运使方仲荀等言:“真、楚、泗州转般仓监官,今后收到出剩,不得批上历子,理为劳绩。江浙州军多装发热斛,乞依真、楚、泗州例支装。”[68]又如嘉祐三年(1058)十一月,诏曰:“江南东、西,荆湖南、北路,两浙运司,限一年各造船,添梢公及驾船卒,团成本路粮纲。自嘉祐五年为始,止令逐路据年额斛斗般赴真、楚、 泗州转般仓,却运盐归本路。”[69]

真、扬、楚、泗四州转般仓连在一起讲较晚,可见之记载是元祐年间事。如元祐七年(1092)七月,龙图阁学士、知扬州苏轼言:“今来仓部,并不体访纲运致欠之因,……遂立法令真、扬、楚、泗转般仓并行仓法。”[70]梁庚尧先生对此有过关注,认为元祐四年,与润州相对的扬州瓜洲堰改而为闸,交通条件改善,而此时浙西上供物资,也改由扬州转般仓送纳,时间上相呼应。[71]由此来看,之前浙西物资曾不由扬州下卸交纳,应是因为扬州运河入江条件不好,元祐之前不曾有转般仓,或转般仓很不重要。但《建安仓记碑阴》却明言北宋初年刘夷吾之祖父便在建安军、扬州、楚州和泗州建有转般仓,其间背景及具体时间,则须推求。

建安军前身迎銮镇所在扬子县,及上级行政区扬州,原是南唐辖地。后周显德五年(958),包括扬州在内的江淮之间的十四州六十县之地,皆入后周。扬州由后周淮南节度使李重进镇守。建隆元年(960)七月,李重进据扬州起兵反宋,十一月,被宋太祖亲自平定。乾德元年(963),宋军出兵两湖,先后平定荆南与湖南两个弱小政权,荆湖南北始入北宋版图,次年,宋军又迅速平定后蜀。也就是这一年,宋朝设立建安军。从李重进据扬州起兵及宋设立建安军来看,扬州和建安军在宋初的地位都很重要。但建安军可能早在后周时就已拥有重要地位。

就在设立建安军的同一年,北宋先是在江北设置折博务,禁商旅过江到南唐境内贸易,接着又在京师、建安、汉阳、蕲口设置榷场(又称“榷署”、榷货务)榷茶。这一于沿江置场榷茶的做法便是沿袭后周与江南通市之制度。当时规定,商人必须先到京师入纳金帛,再执官府发给的茶引赴沿江领茶。故建安军设置之初便成为江南茶货转输江北的一个中心,并且有可能由江北再运到河北、河东等北方不产茶地区。因此,此地成为商货积聚和商人出入之所,是可以想见的。[72]

北宋初年的扬州也具有重要的地位。开宝三年(970)八月,宋廷颁布诏书称:

建安军榷货务应博易,自今客旅将到金银钱物等折博茶货及诸般物色,并止于扬州纳下,给付客旅博买色件数目凭由,令就建安军请领。令监榷货务、职方郎中边珝赴扬州,与本州同共于城内起置榷货务。其同监、殿直郑光表即止在建安军监当管勾务货,兼权知军务事。每有客旅折博,据数仰边珝出给凭由,给付客旅将赴建安军请领。仍仰郑光表见本务公凭,验认色数,便仰逐旋支给,不得邀难停滞商旅。[73]

这道诏令说明,开宝三年八月以后,商人可以在扬州入纳金银钱物及诸般物色,而不必再远赴京城入纳,然后再到建安军以凭由请领茶货等物色。这一新举措的实施,说明扬州和建安军一样成为物货聚散地。商人入纳扬州的金银钱物,不仅需要仓库储纳,亦当源源不断地运抵京师。虽然开宝三年南唐和吴越尚未进入北宋版图,但湖南、湖北的物资应已要通过建安军等地运抵京师了。可以想见建安军的物资转运已不仅是茶货,还应有更多的商品及上供物色。

开宝四年(971),宋军平定南汉。开宝八年(975),南唐归降。太平兴国三年(978),福建漳泉一代的陈洪进和吴越的钱俶相继纳土归宋,南方之地尽入版图。宋廷陆续向各地派出转运使和巡茶官,[74]茶的全面禁榷和大规模的南货北运得以展开,仅粮食一项,“两浙既献地,岁运米四百万石。”[75]亦当在此间,北宋开始了与盐法相结合的漕运转般法,淮东沿海的通州、泰州、楚州等地所产盐,先集中到建安军等地,再运往长江及其支流可通的淮东西、江南东西、荆 湖南北、两浙、京西各地。如太平兴国二年(977)二月三司所言准诏实施的榷盐禁令里,论及淮盐,就反复围绕各地于建安军请盐事叙述。[76]建安军又成为长江流域各路盐货的转运中心。关于自建安军般盐而回的转般法,虽然在传世文献中最早见于太平兴国九年(即雍熙元年974)盐铁使王明所言:“江南诸州载米至建安军,以回船般盐至逐州出卖”,[77]但从其叙述可以判断,此事在之前就已施行了。另外,从陈从信在开宝时对尚在潜邸的赵光义说“尝游楚、泗,知粮运之患……又楚、泗运米于舟,至京复辇入仓……一岁三运”[78]看,楚州和泗州,亦早在太祖时成为南粮北运的中转站。

了解以上背景,再看前揭刘蟠在淮南的职任,开宝七年(974)五月七日(甲寅),以监察御史受诏于卢、舒等州巡茶,同月十五日,同知淮南诸州转运事。太平兴国初,迁仓部员外郎,改转运使,秩满再任。太平兴国八年(983)丁内艰,同年九月,起复同知京城陆路发运司事。可以说刘蟠前后有十年时间在淮南任职,[79]此间正是南方尽入版图,南方茶、粮等物资大规模北运,淮南盐从属于由南而北的上供,大规模西运和南运之时,而建安军、扬州、楚州、泗州同时作为运河沿在线供物资的中转站,亦当是漕运转般法正式施行之时。因此,在建安军、扬州、楚州与泗州建设转般仓,是正当其时的,符合当时当地的历史背景。至于后来提到转般仓,往往真、楚、泗州连称,而不再提扬州,可能与扬州榷货务的撤销有关。南方尽入版图后,北宋对茶货实施全面禁榷,陆续建置一些新的榷货务,后又经废置,至淳化四年(993),还保留包括建安军在内的六榷货务、十三山场,收纳官府或本地收购运来的茶货,再出售给商人运销。其中并不包括扬州榷货务。开宝三年自建安军移设于扬州的榷货务,大约至晚在太宗至道(995-997)初以后,已复设于建安军(真州)。[80]但转般法施行过程中,淮南盐主要实施官般官鬻外,在某种程度内仍有实施商人入中法与之结合。如真宗天禧初,曾“募人入缗钱粟帛京师及淮南、江、浙、荆湖州军易盐。”明道二年(1033),参知政事王随,又建言“置折博务于扬州,使输钱及粟帛,计直予盐。”[81]具体实施情况却不清楚。但不管怎样,宋代扬州的地位渐渐被建安军(真州)取代,则是不争的事实。从刘蟠任职背景及仕历看,其在建安军、扬州、楚州、泗州设置转般仓的时间,应是开宝末至太平兴国初之间,鉴于《建安仓记碑阴》刻于刘蟠在四州建造转般仓记的原碑背面,且提及时间为“开宝中”,则刘蟠建造转般仓的时间,很可能就是开宝末年。

结 语

综上所述,可以断定,仪征博物馆藏《建安仓记碑阴》是一块真实的宋代碑刻。刘夷吾的祖父和父亲应就是刘蟠和刘锴,只是相隔久远,刘夷吾在叙述其祖父官称及事迹时,有所错乱。该碑反映的内容是,熙宁四年(1071)时任同提点淮南刑狱的刘夷吾,遇到通州通判姚辟,对其讲述其祖父刘蟠、父亲刘锴先后任职淮南,尤其是其祖父于建安军、扬州、楚州和泗州建造转般仓的事迹。刘夷吾以祖孙三代皆曾有任职淮南路之经历,感到荣耀,请姚辟为之撰文纪念,并亲书篆额,请一位名叫邹裔的人,刻在其祖父建造转般仓记文石碑的背面。其中涉及的人物和史实,或能在史籍中求得印证,或能在当时制度及历史背景内得到合理解释。其中关于转般仓设置的时间和地点,可补传世典籍之阙,是北宋初年建安军(真州)重要地位及转般法实施情况的历史见证。该碑具有珍贵的史料价值和文物价值。

注 释

[1] 巫晨:《仪征运河》第五章第二节《建安军仓记碑阴》,河海大学出版社,2022年,第100-101页。

[2] (明)蔡懋昭:(隆庆)《赵州志》卷六《官师》,明隆庆刻本。

[3] (元)脱脱:《宋史》卷一六九《职官九》,中华书局,1985年,第4030-4031页。

[4] 参见王晓龙:《宋代提点刑狱司制度研究》,人民出版社,2008年,第33-53页,。

[5] (宋)梁克家:《淳熙三山志》卷七《公廨一》,《宋方志丛刊》第八册,中华书局,1990年,第7846页。

[6] (宋)李焘:《续资治通鉴长编》(以下简称《长编》)卷一六○,庆历七年五月戊寅条;卷一八九,嘉祐四年五月辛亥条。中华书局,2004年,第3874页、第4565-4566页。按:“并转大使臣后经三任亲者为之”一句难解,点校者疑“亲”下脱“民”字,见第4575页,第37条校勘记。王晓龙《宋代提点刑狱司制度研究》亦作此理解,见该书第125页。

[7] 《宋史》卷一六七《职官七》,第3967页。

[8] 耿元骊:《宋代劝农职衔研究》,《中国社会经济史研究》2007年第1期。

[9] 《长编》卷一○六,天圣六年正月戊午条,第2462页。

[10] 《长编》卷一○五,天圣八年九月癸丑条,第2543页。

[11] 《长编》卷一一三,明道二年十二月丙申条,第2646页。

[12] 龚延明:《宋代官制辞典》(增补本)第九编《地方官类之一——路官》“提点刑狱劝农使”条,中华书局,2017年,第536页。

[13] 《宋代提点刑狱司制度研究》,第50页、第310-313页。

[14] (清)徐松:《宋会要辑稿》(以下简称《宋会要》)食货三八之一八一,上海古籍出版社,2014年,第7708页。

[15] (宋)晁公武撰,孙猛校正::《郡斋读书志校正·读书附志》卷上《石经尔雅》,上海古籍出版社,2011年,第1087页。

[16] 王珪:《华阳集》卷五○《墓志铭》,台北:商务印书馆,1986年,《景印文渊阁四库全书》第1093册,第372页。

[17] 《长编》卷一八九,嘉祐四年四月戊辰条,第4559页。

[18] 《长编》卷一九二,嘉祐五年七月丁酉条,第4635页。

[19] (清)王昶撰《金石萃编》卷一三三、卷一三八,《石刻史料新编》,台北:新文丰出版公司,1977年,第4册,第2478页、第2586页。

[20] 《宋会要》选举二八之六,第5789页。

[21] 《宋史》卷一四《神宗本纪一》,第272页。

[22] 参见《宋代提点刑狱司制度研究》,第51-55页,59-60页。

[23]《长编》)卷二一四,熙宁三年八月辛未条,第5203页。

[24] 《长编》卷二四七,熙宁六年九月癸亥条,第6015页。

[25] 李之亮:《宋代路分长官通考》,巴蜀书社,2003年,第1536-1543页。

[26] (宋)佚名:《京口耆旧传》卷二页三《虞申传》、卷六页一之二《姚辟传》,守山阁丛书本。

[27] 王应麟:《玉海》卷六九《礼仪》,广陵书社,第1307页;(宋)王安石撰,刘成国点校:《王安石文集》卷五一《奏举人姚辟著作佐郎制》,中华书局,2021年,第870页。按:此处王安石《奏举人姚辟著作佐郎制》之系年,得刘成国教授提示,谨此致谢!

[28] 《宋会要》礼五八之四,第2014页。

[29] (清)陆心源撰《皕宋楼藏书志》卷三十五《太常因革礼》,本卷页十五。

[30] (宋)佚名:《京口耆旧传》卷六页一至二《姚辟传》,。

[31] 参见龚延明:《宋代官制辞典》第752-753页,附表8《北宋前期文臣京朝官迁转官阶表》。

[32] 《宋代路分长官通考》,第5-7页。《宋会要》职官四二之一五相关记载,在第4078页。

[33] 《宋代路分长官通考》,第39页。按该书《发运司·江淮两浙荆湖等路发运判官》部分仅从景祐五年(1038)起。

[34] 《宋史》卷二七六《刘蟠传》,第9388-9389页。

[35] 《长编》卷一五,开宝七年五月甲寅、壬戌条,第319页、

[36] 《宋史》卷二七六《刘蟠传》

[37] 参见《宋代官制辞典》之“监察御史”条,第421页、621页。

[38] 参见《宋代官制辞典》之“司空”条,第93页、624页。

[39] 参见《宋代官制辞典》之“尚书省工部”条,第253页。

[40] 《长编》卷一一七,景祐二年八月己卯条,第2754页。(宋)王象之:《舆地纪胜》卷三二《赣州·监司沿革》,中华书局,1992年,第1414页。另参见《宋代官制辞典》之“”都大提点坑冶铸钱公事”条,第545页。

[41] (宋)夏竦:《文庄集》卷二九《墓志铭》,《景印文渊阁四库全书》,第1087册,第287页。

[42] (宋)章如愚:《山堂考索》卷一三《官制门·都大提点坑冶》,中华书局,1992年,第532-533页。《翰苑新书》前集卷四《都大提点》、《事文类聚》遗集卷一三《都大坑冶》有相同记载。

[43] 参见黄纯艳:《论宋代发运使的演变》,《厦门大学学报》2003年第2期。

[44] 《宋史》卷二七六《刘蟠传》,第9389页。《宋会要》选举三一直二五,第5853页。《玉海》卷六○《艺文·咸平幸太学颂》,第1154页。按:《宋史·刘蟠传》称刘锴因献《幸太学颂》,召试学士院,今从《宋会要》,作“舍人院”。

[45] 《长编》卷六九,大中祥符元年七月己巳条,第1552页。

[46] (清)毕沅辑《山左金石志》卷一五,清嘉庆刻本。

[47] 《长编》卷七七,大中祥符五年二月癸丑条,第1756页。

[48] 《玉海》卷二八《圣文·祥符太宗御书》,第543页。

[49] 《宋会要》职官八之二,第3232页。

[50] 《宋会要》食货二○之六,第6422页。

[51] 《长编》卷九六,天禧四年九月己巳条,第2218页。

[52] 《长编》卷九九,乾兴元年七月乙亥条,第2292页。

[53] 《宋史》卷二七六《刘蟠传》,第9389页。

[54] 参见黄纯艳:《论宋代发运使的演变》,《厦门大学学报》2003年第2期。

[55] 《宋会要》职官四二之五五,第4099页。

[56] 《宋代路分长官通考》,第12-13页。

[57] 《宋史》卷二九九《胡则传》,第9942页。

[58] (宋)范仲淹撰,李勇先、王蓉贵点校:《范仲淹全集》卷一三《兵部侍郎致仕胡公墓志铭》,四川大学出版社,2007年,第322-324页。

[59] 陆敏珍:《胡则传:历史、传说与叙述者》,浙江大学出版社,2015年,第204-205页。

[60] 《长编》卷九九,乾兴元年七月壬申条,第2292页。

[61] 《长编》卷九八,乾兴元年三月壬申条,第2276页。

[62] 《宋史》卷二七六《刘蟠传》,第9389页。

[63] 《舆地纪胜》卷三八《淮南东路·真州》,第1610-1611页。

[64] 欧阳修撰,洪本健校笺:《欧阳修诗文集校笺》卷四○《真州东园记》,上海古籍出版社,2009年,第1029-1030页。

[65] (宋)司马光撰,李之亮签注:《司马温公集编年笺注》卷一○《宋吴驾部处厚知真州》,巴蜀书社,2009年,第二册,第221页。

[66] 相关研究重要者有:全汉昇:《唐宋时代扬州经济情况的繁荣与衰落》,载于氏着《中国经济史论丛》,香港:新亚研究所,1972年;(日)河上光一:《宋代盐业史の基础研究》,东京:吉川弘文馆,1992年;梁庚尧:《从南北到东西——宋代真州转运地位的转变》,《台大历史学报》第52期,2013年12月。

[67] 陈峰《北宋东南漕运制度的演变及其影响》,《河北学刊》1991年第2期。

[68] 《宋会要》食货六二之五五至五六,第7850页。

[69] 《宋会要》食货四二之一九,第6957页。

[70] 《长编》卷四七五,元祐七年七月末条,第11327-11328页。

[71] 参见前揭梁庚尧:《从南北到东西——宋代真州转运地位的转变》。

[72] 参见梁庚尧:《从南北到东西——宋代真州转运地位的转变》。

[73] 《宋会要》食货三六之一,第6785页。

[74] 关于各路转运使的设立,参见戴扬本:《北宋转运使考述》下编《北宋转运使年表》,上海古籍出版社,2007年。关于巡茶官,可见上文关于刘蟠巡茶事。

[75] 《宋史》卷一七五《食货上三·漕运》,第4250页。

[76] 《宋会要》食货二三之一九至二一,第6498-6499页。

[77] 《宋会要》食货四二之一,第6938页。

[78] 《宋史》卷二七六《陈从信传》,第9403-9404页。

[79] 按李之亮《宋代路分长官通考》,将刘蟠任发运使的时间,定于开宝三年(970)到太平兴国九年(984),较为笼统,有欠准确。见该书第5-7页。

[80] 关于扬州榷货务复设于真州事,参见梁庚尧:《从南北到东西——宋代真州转运地位的转变》。

[81] 《长编》卷一一三,明道二年岁末,第2654-2655页。

▼

一宋史研究资讯一

邮箱:txq1627@126.com

,