山寨的人与竹

冉从贤

宋代文豪苏轼诗云:“宁可食无肉,不可居无竹。”

在渝鄂交界地区的土家山寨吊脚楼周围,田边地角,路旁沟畔,到处都有或婆娑或挺拔的竹。人在山寨出没,竹的枝叶会抚你面颊,撩你衣襟,竹的躯干会与你擦身而过。如果你是初来乍到的城里人,你会惊异于山寨竹资源的丰富,以及竹与人的亲密接触,你会自然而然地联想到苏轼的诗句,甚至以为山寨人都有苏轼那样的脱俗和雅兴。

居住在边远山寨的土家人,生存不易,读书不多,大都不知苏轼为何人,当然没有文豪那样的脱俗和雅兴,他们对竹的认识和理解也不可能达到文豪那样的境界,但若论爱竹之情,却有过之而无不及。山寨人世世代代“居有竹”,不但与竹为邻,而且与竹相处、相亲、相爱,即便是“食无肉”,仍然与竹不离不弃。人活着,日里穿竹麻打的草鞋、喝竹笕引来的山泉水,在竹林陪伴下辛勤劳作,夜里睡竹席、竹床笆箦、竹篾枕头,在风雨萧萧中梦竹、牵挂竹,哪怕沦为叫花子,也要戴竹斗笠、拄竹棍子、提竹篮子乞讨,出入的也多是竹林掩映的山寨人家;人死了,头下要垫竹制的“火纸”,灵堂前要摆竹制的“灵屋”、花圈,点竹制的香烛,然后将身子埋在竹林里或竹林边,与地下的竹根紧紧拥抱,化作泥土更护竹。

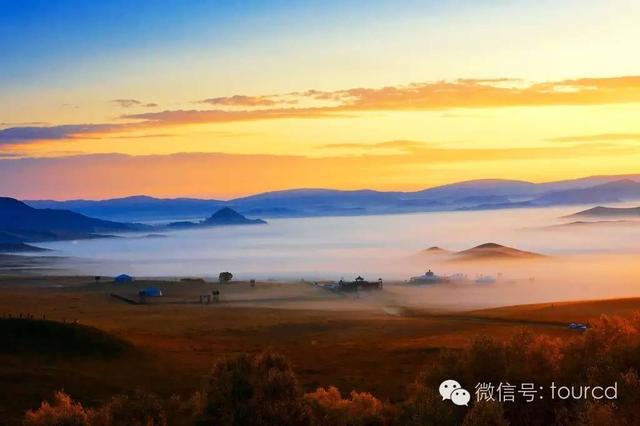

爱竹的山寨人,千挑万选竹苗,小心翼翼地挖苗、移栽、培土、浇水、施肥,移栽后更得悉心看管小心呵护:天冷了,要在竹林地面铺上稻草防冻;竹笋拱破土层了,要防病治虫,要防牛、羊、野猪啃食;新竹长成了,要防风雪冰雹,睡到半夜也要起床察看竹子有没有被折断,白天哪怕大雪封山,也要拿起竹竿为竹子打雪减压……如此这般,经年累月,山寨竹的种类和面积不断增加,以至于竹的“家族”越来越大,种类越来越多。最常见的就有慈竹、金竹、水竹、斑竹、楠竹、剌竹、凤尾竹、白夹竹等。各种竹子聚“族”而居,摇曳生风,一年四季与吊脚楼、草木及其它物类辉映成趣,点缀、装扮着一个个远离城市喧嚣、白云缭绕的山寨。

山寨人爱竹,原因各不相同,也许因为竹子好看,而且全身是宝,也许无需任何理由,就像喜欢与自己的山寨和骨肉至亲终生厮守、彼此呵护、相依为命一样。仔细想来,竹子有强劲的生命力,无论是在山间、岩旁还是在溪涧之畔,它都可以生息繁衍,并且只要房前屋后有那么一点空隙,它便可以处之安然,这种生存习性,容易同性情温厚的山寨人形成默契。再仔细想来,竹子与山寨人的相似之处其实很多很多:竹冠下垂但腰不弯的慈竹,与负重前行的山寨人何其相似;粗壮挺拔直指云天的楠竹,与顶天立地的山寨汉子何其相似;婀娜多姿的凤尾竹,与体态轻盈的山寨少女何其相似;竹子的随遇而安,与山寨人的知足常乐何其相似……想到这些,你会觉得:竹子或三五十株结群搭伴,或几百、几千甚至上万株簇拥成片,连绵如海,或枝叶轻拂吊脚楼甚至行人,或躯干与行人擦肩而过,都是正常不过的事。倘若没有竹子摇曳、点缀山寨,并痴情守望山寨的悠悠岁月,倘若山寨人不热爱竹,日里看不到竹、夜里不牵挂竹,那才是不正常的事情。

如果仅仅让竹健康繁殖、茁壮成长,而不让竹物尽其用,那是对竹资源的极大浪费,更是对竹子生存价值意义的严重贬渎,就不配爱竹并“居有竹”。勤劳智慧的山寨人,在种竹、护竹的同时,还将竹子的生存价值意义诠释得淋漓尽致。

在用的方面,从远古蛮荒时代开始,山寨人就相继有效地利用竹了:燃烧竹节,让竹节的爆炸声吓退企图偷袭人类的野兽、莽蛇等;黑夜里,点燃干燥的竹篾火把照明,操持家务或赶路;用竹制作刀枪、弓箭等,捕杀飞禽走兽,抵御外敌入侵;用竹制作竹简写字、抄书,用竹制作笛子、唢呐等乐器吹奏歌曲,甚至干脆随手摘片竹叶含在嘴里吹奏风流调子(土家情歌)。随着人类的文明进化,社会的和平发展,山寨人更是就地取材,研制出各种各样经济适用的竹器具,让生产效益不断提高,让生活更加丰富多彩。时至今日,一个普通的山寨农户,以竹为原料制作的家具、农具数以百计,仅常用的就多达四、五十种,如竹椅、竹床、床笆箦、睡席、竹凳、箩筐、背篓、撮箕、簸箕、筲箕、面筛、斗笠、晒席、烘笼(烤火用)、遮阳(挞稻谷用)、竹笕、竹牛绳、竹牛笼头、竹扫把、竹刀架(挂柴刀或菜刀用)、竹篱笆、竹篾扇等,还有制作篾巴篓(捕鱼时用来盛鱼)、竹墙壁的,甚至还有建竹吊脚楼的。

山寨男人耕田时,手拿竹鞭或竹桠赶牛;山寨妇女将竹笋壳缝进鞋底做鞋,这种鞋穿着走路格外舒适,而老人去世入棺时更是必须穿上这种鞋,据说这样去阴间才能一路顺风。从前,贫穷的山寨人只能赤脚行走和劳作,能穿上竹麻草鞋健步如飞也足以令人羡慕,所以许多男人农闲时爱扯竹麻打草鞋,有人干脆以打草鞋卖为生。

在吃的方面,山寨人将竹的用途发挥到了极致。

遇上灾年,青黄不接时,新鲜或干制竹笋成为山寨人的“救命粮”。在物质生活极其丰富的今天,山寨人又用竹笋烹制出许许多多的美味佳肴,渝东石柱县和鄂西利川市一带的酸笋鱼便是其中的代表,它与长江沿岸的酸菜鱼齐名,因富有鱼的鲜美和笋的酸香味让人胃口大开,百吃不厌;清炒或凉拌竹笋也堪称山寨一绝,那芬芳馥郁的味道,让人吃了一次就难以忘怀。

成年竹子不能食用,但也被广泛运用于山寨吃文化,让其为吃所用。人人用竹筷子吃饭,小孩子连饭碗都是竹碗(用楠竹节制作的碗);抽土烟的男人,个个口含竹烟管或竹头烟斗;有人用竹筒盛水、酒、油、醋等液体食物,既不容易损坏,又环保、卫生,还有竹子的香味;家家必备竹刷把(洗锅用)、竹蒸笼、篾甑盖,用竹蒸笼和篾甑盖蒸出来的扣碗、馒头、米饭,不仅保留了扣碗、馒头、米饭本身的鲜美与清香,还渗透着竹子本身来自大自然的鲜美与清香,其中石柱县临溪镇人用竹蒸笼蒸出的羊肉扣碗、黄牯鱼,色香味俱佳,成为特色名菜。新鲜的竹叶不能食用,就用来喂牛、羊之类的牲畜,而牲畜的肉,最终也成了山寨人的席上珍品。

山寨人在利用竹子发财致富方面更是不断推陈出新,诸如以竹为原料办造纸厂、家具厂、农具厂,用竹林培殖竹笋菌、饲养家禽和蚯蚓等,都曾对山寨经济的发展做出过贡献。近几年来,不少人又利用竹林饲养野鸡、鸽子等发了财,还有人独辟蹊径,在竹林中办酒厂,生产竹林酒。

如今,山寨人爱竹种竹护竹的积极性空前高涨,山寨竹子的种植规模越来越大,竹经济犹如雨后的春笋,迅速长粗、长高。

山寨人,扎根山寨,安居乐业,世代繁衍,勤勤恳恳地爱竹种竹护竹;竹子,在山寨扎根,聚“族”而居,生生不息,兢兢业业地服务于人,造福于人。人与竹,既像两个相互守候、相互帮助的和睦邻居,更像一对相濡以沫、相依为命、情深义重的骨肉至亲!

(作者系中国散文学会会员)

,