《庄子·齐物论》中就有句话:“非彼无我,非我无所取。”意思是世间的种种情态,都是附着于“我”而生,有“我”这个主体在,就有分别,比如你和我的区别,我和他的区别,一有分别,各种情态便产生了,喜怒哀乐、能言善辩。但庄子说,这种对立概念中的“我”只是“假我”,并非“真我”,所以要破除对立。

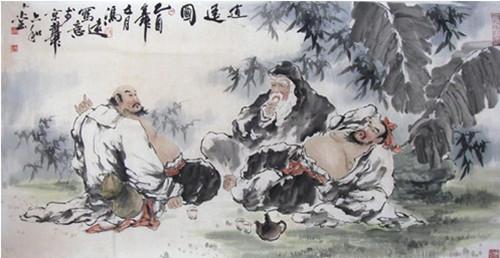

庄子讲了个很有名的故事,叫“朝三暮四”。他说,有人养猴,告诉猴子们早上三颗栗子,晚上四颗栗子,猴子们都很愤怒。养猴人说,那么早上四颗晚上三颗呢?猴子们一听都很开心。庄子说,本质上都是七颗栗子,一喜一怒,莫名其妙。他讽刺的就是当时战国时候各大思想流派的争论,如同争论栗子个数一样,只是蜗牛角上的争论,不能跳出自我的局限,看到更广大的天地。

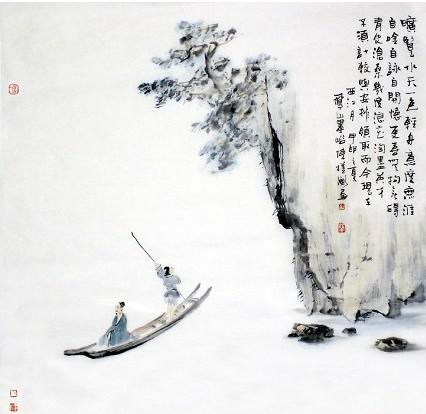

《庄子·逍遥游》也说过:“至人无己”,“无己”就是“无我”,这是庄子心目中圣人的境界。

清代的王国维在谈到中国诗词的美学境界的时候,用了“有我之境”和“无我之境”。

他在《人间词话》里说:“有我之境,以我观物,故物皆著我之色彩”,如“泪眼问花花不语,乱红飞过秋千去”、“可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮”。而“无我之境,以物观物,故不知何者为我,何者为物”,如“采菊东篱下,悠然见南山”、“寒波淡淡起,白鸟悠悠下”。

这是从美学的角度去分辨“有我”“无我”,“无我之境”已经是一种自然了。庄子、佛家、王国维都用了“无我”的概念,各自都有生发,但出发点都是处理“物”和“我”的关系。也就是“我”作为一个本体和身边环境、他人,甚至是自我感觉认知之间的关系。

,