古代要求君子要仁义礼智都有,但是这个仁义礼智都是什么呢?或许很多人都不明白,不过孟子说:恻隐之心是仁,羞恶之心是义,恭敬之心是礼,是非之心是智,接下来我们一起看看如何理解。

恻隐之心孟子曰:“今人乍见孺子将入于井,皆有怵惕恻隐之心。非所以内交于孺子之父母也,非所以要誉于乡党朋友也,非恶其声而然也。”意思就是说,如果你突然看见一个小孩要掉进井里面去了,必然会产生恻隐之心。这不是因为想要去和这孩子的父母攀关系,也不是因为想要在邻居同乡中博取声誉,也不是因为厌恶这孩子的哭叫声才产生这种心理的。

恻隐之心,就是在他人遇到困难,生活困苦的时候我们所本能表现出来的一种不忍,总想着做点什么去帮助他,也就是同情怜悯他人之心。人性就是这样,总是天然的对同类的悲惨境遇有着不忍之心,这是一种高尚的情绪心理,推而广之,对世上所有美好的事物被毁伤都有不忍之心,就会养成仁爱胸怀,善良心肠。正是因为这样,才知道如何爱自己。

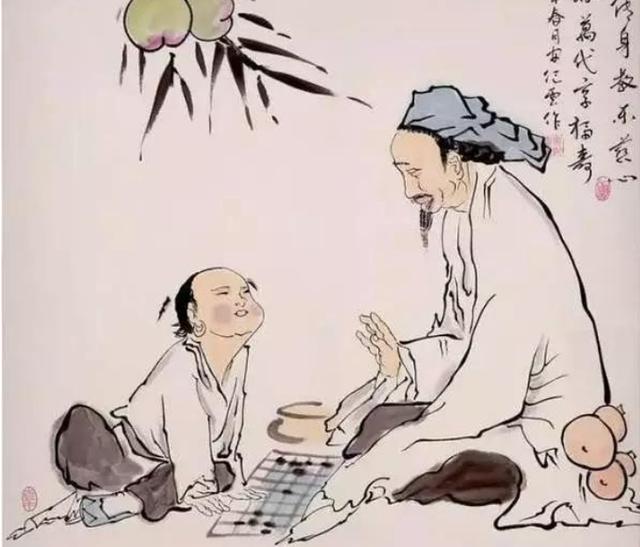

图片来源于网络

那么生活中还是有人会冷血呢?常言道,人之初性本善,每个人出生的时候都是善良的,人如何待他,他也如何对人,但是在成长的过程中,有的人没有得到别人的关爱,所以就不懂得如何关爱别人明白了这个道理,我们就要懂得你对别人有了恻隐之心,别人感受到了也就会生出来对其他人的恻隐之心,这样就形成了一个循环,所以不爱人无以爱己,不利人无以利己。推己及人,仁就这样在世间传播。

羞恶之心羞恶之心指的就是人在面对一些情况时候对于自己尊严和别人尊严的保护。小孩子犯了错,往往宁愿被罚抄写,也不愿意当众罚站,因为罚站“伤面子”。这就是羞恶之心。在史书上记载了一个王阳明审犯人的公案或许可以明白:有一次王阳明抓到一个犯人,对他讲述“良知”的道理。犯人不屑一顾地说,“我这样的人哪还有什么良知?”王阳明没有直接反驳他,只是说:“天热,你把外衣脱下吧。”犯人大咧咧脱下外衣。王阳明又说:“还是热,把内衣也脱下吧。”犯人毫不在意,继续脱掉内衣。王阳明继续说:‘还是热,把裤子也脱了吧。”犯人局促不安地回答:“这可不行。”于是王阳明告诉犯人:“看到了吗,这就是你的良知。

“羞恶之心”,其实就是对自己尊严的重视,因为我们知道自己尊严和隐私的重要性,就会尊重别人的和尊严和隐私,由此也就产生了对别人的义气。人和动物在最重要的区别就是人有羞耻心,正因为有羞耻感,人才成为“人”,成为正直、向上的人。—个人感到了羞耻,也就才会更加重视自己的道德品质。

恭敬之心什么是恭敬?外在表现出来的就是恭,存在在内心的就是敬。人是社会动物,总是处在各种关系当中。面对不同的关系,自然的就会有不同的感受,比如看见年长者就会心中尊敬和害怕,看见年幼者就会感觉亲近,看见鄙夷者就会心中不屑,因为不同的感受,所以表现出来的的行为动作也就不一样,所以对长着就是敬佩谦让,对幼者就是爱护和善,对鄙夷在就是远离。这种天然的,面对不同身份的不同感受就是恭敬之心,外在表现的行为举止就是礼仪。

是非之心就是一个人对于另一个人或者事物好坏判断的能力。就比如有名的“指鹿为马”,赵高指着鹿说这是马,虽然大臣们因为害怕权势不敢得罪他,也不反驳,但是想必心中也一定是不愉快的,最后大臣们都表面上符合了赵高的想法,但是很多人心中还是实实在在知道这是鹿不是马,这就是是非之心。表面的妥协是对外的智慧,但是内心还晒反驳的这就是对自己的智慧。

小编有话说:总而言之,恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心都是人天性中所带有的,这也是人所区别于大多数动物之处。只不过在生活中,在工作中,因为各种事情会让我们没有在外在表现出来,但是内心还是有这四心的,因为如果四心丢失了,岂不是和动物就没有区别了,由此可见,希望大家都能保佑自己的四心,也就是一片真心,这样才能成为一个堂堂正正的人。

,