余江县是江西省鹰潭市下辖的一个县,位于信江中下游。这里风景秀美,河流湖泊纵横交错,水路通达,一座座桥梁点缀在山水之间,别有一番韵味。当地随处可见的大大小小的桥梁中,有木桥、石桥,有平板桥、拱形桥,每座桥都有其独特的身姿。

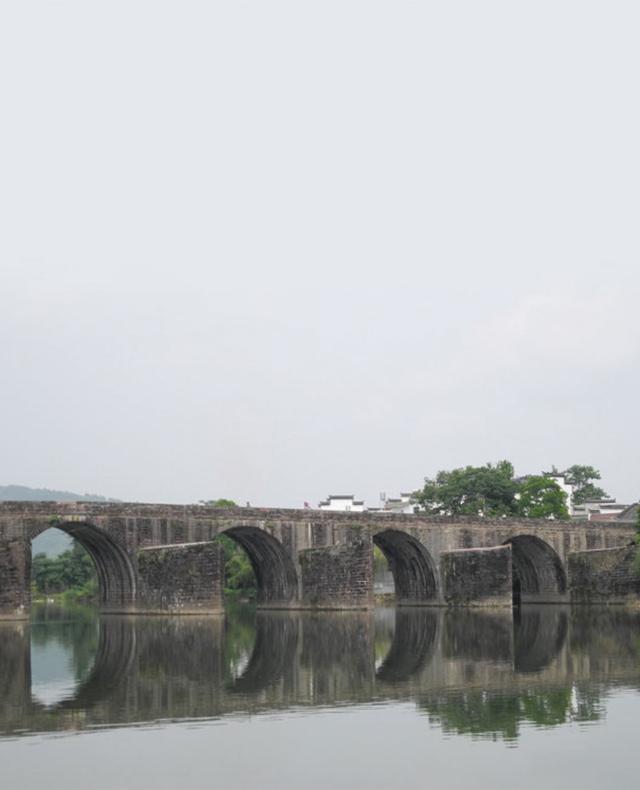

彰公桥“身长”140余米

是余江规模最大的石拱桥

余江县有许多桥,载入《鹰潭市志》和《余江县志》的古桥就有30多座,它们都有百年甚至数百年的历史,彰公桥便是其中一座,因为发音相近,当地人称之为张公桥。记者从余江县旅游局了解到,彰公桥位于邓埠镇南偏东2公里处,横跨在当地的白塔河上,是从余江县前往金溪县的必经之路。

据悉,彰公桥的始建年代已不可考,但《余江县志》中有关于这座桥重修的记载:彰公桥于清乾隆五十五年(公元1790年)重建,建国后又经历了2次重修,现存桥体是重建后的。桥长140米、高10米、宽5米,是一座拱形石桥,可载重10吨,是当地规模最大的一座石拱桥。

记者跟随邓埠镇居民刘勤生从余江县城出发,步行了20分钟便看到了彰公桥。远远看去,桥体就像一张没有拉开的硬弓,刚劲中略带柔和,凝重中彰显灵巧。近看之下,发现这座古桥是由麻石、红石砌成的,但因久经风雨,桥身已经变成了青色,桥体的石缝中还长出了一些小树,似乎在向人们述说着古桥悠久的历史。

桥体全部由麻石砌成

采用叠罗汉式建造方法

在彰公桥上,每走一步都能感受到它的沧桑古朴。虽然走完140米的桥身只要2分钟不到,这样的长度在现在看来并不算长,但放在古代,要建造这样一座桥,可是一项艰巨的工程。

据刘勤生介绍,按照重建的清乾隆年间计算,彰公桥至今已经历了200余年风雨沧桑,却依然“硬朗”,体现了我国古代建筑技艺的高超。据余江县旅游局工作人员肖强介绍,彰公桥的桥基采用在河床老土上用麻石分层夯实的办法,使整座石桥结构坚固。虽然为人们“服务”了200余年,但桥址两端自然沉降水平差还不到2厘米,施工质量由此可见一斑。

从构造上看,彰公桥的桥身采用的是“分级并立”建造法。这种方法俗称“叠罗汉”,就是将整块条石像搭积木一样层层垒上去,中间并无横梁,这样的建造方法在全省也属罕见,令到此观光的游客纷纷叫绝。

桥墩呈尖三角状

分散河水对桥身的冲击

另外,据肖强介绍,彰公桥的砌筑方法也别具一格。整座石桥全部由人工加工打磨成平面的方块形或长条形石块“干砌”而成,没有添加任何泥巴之类的粘合剂。据了解,这是一种原始的建筑方法,十分罕见,也体现了古人造桥技术之精湛。

采用麻石砌成石桥,大概是因为当地盛产这样的石块。刘勤生称,早些年村里人盖房也是就地取材,从山上凿出一块块麻石,再堆砌成一间间屋子。当然,用麻石堆砌一座桥梁是十分困难的,“砌筑时得选用大块麻石,边缘应直顺、圆滑,错缝相挤紧密才不会松动,主要依靠石块与石块之间的嵌挤力进行稳固。”肖强告诉记者。目前,我省发现的古石拱桥大多是由“浆砌”(即石块与泥浆混合)而成的,因为“干砌”施工很难掌控,且稳定性稍弱。但从彰公桥来看,砌筑结构完美,留存年代久远,最重要的是稳定性并不逊于“浆砌”桥。

百余米的古桥横跨在河面上,连通河两岸,甚为壮观。据肖强介绍,“彰公桥共有10墩9孔,桥墩的两侧设计成尖三角的形状,根据物理学原理,这样的设计可以减少河水对桥墩造成的冲击力度,从而更好地保护桥体。”可见当时造桥者在设计上着实费了一番心思。

桥体上雕着栩栩如生的蜈蚣

记录清代当地风俗

彰公桥,不仅具有很高的建筑学意义,还反映了当地独特的民俗文化。据悉,建造之初,古桥的10个桥墩上分别“趴”着1只栩栩如生的石雕蜈蚣。

记者了解到,在我国古代桥梁建造过程中,出于某种特定的意义或者约定俗成的规矩,会在桥墩或者栏杆上雕铸石狮子、牛等动物形象,但是雕刻蜈蚣的比较少见。

“因为在我们这里,蜈蚣是避水的,这样的设计寓意庇佑桥体平安。”当地老人王桂英解开了记者的疑惑。此后,记者通过查阅史料得知,在清代,蜈蚣是比较常见及运用广泛的桥体吉祥物。

然而,令人遗憾的是,现在的彰公桥很多尖三角状桥墩的前部已经磨损得比较严重了,记者仅在1个桥墩上看到了寓意吉祥的石蜈蚣。“这是一座集历史、建筑、人文、艺术价值于一体的古桥,具有较高的文物旅游价值。”肖强如是说。

桥体磨损严重

抗战时曾为物资运输要道

据史料记载,彰公桥曾是余江至鹰潭、金溪等地的交通要道。数百年来,这座桥一直起着沟通往来的作用。现在看来,彰公桥显得有些冷清,但在民国之前,这里曾经一片繁华。据王桂英老人介绍,抗日战争时期,彰公桥还是运输抗战物资的重要通道。

当地百姓也非常珍爱这座桥,一直不让载重车辆通行,以免损坏石桥。肖强称,由于古桥已毁3孔,现在的彰公桥已经被认定为一座危桥了,禁止大车通行,仅可人行通过。当地政府通过联合筹集资金,在其南面新建了一座钢筋水泥桥,现已通车。

彰公桥在历史上曾经繁荣了当地经济,孕育了当地文化,与当地民风民俗息息相连,同时也带来了旅游价值。静立于乡间的彰公桥穿越了百年历史,有着悠久的文化积淀,以其独特的韵味使人陶醉,难以释怀。鉴于此,当地政府已决定拨款抢修彰公桥,使其成为一处集古代建筑文化与现代文明为一体的风景名胜。

如今,在全国各地,古代桥梁逐渐被划入旅游景区,成为景区一道极具古韵的风景。岁月流转,很多古桥的命运也悄然发生了改变,它们或被迁拆,或被弃置,令世人一片叹息,因此对那些遗留下来的古桥倍觉珍贵。

,