01

佛教史上,僧璨绝对是个独特的存在。很多人甚至怀疑,佛教史上究竟有没有过僧璨这个一代宗师?

关于这个问题,佛教史上虽然多有争议,但作为佛教禅宗三世祖,僧璨其人的存在确实毋庸置疑。只是生逢乱世,他的资料很少而已。

怀疑者主要依据《续高僧传》卷九《释僧粲传》,说此僧粲乃是一位义学僧人,并不是禅宗三祖僧璨。《续高僧传》卷一六《慧可传》:“末绪,卒无荣嗣”。意思是说慧可去世时并无嗣法人。《续高僧传》二五《法冲传》中虽有:“可禅师后,粲禅师”一语,但同样不能说明此粲禅师就是慧可的弟子。他可能是另一个人,而且“璨”与“粲”字也不同。

所以怀疑者得出结论,慧可与道信之间,在传承上可能存在断层。

有专家驳斥了怀疑者的说法。他们认为,《历代法宝记》、《传法正宗记》及各个时期的《传灯录》都明确记载慧可传僧璨,僧璨传道信,中间并无断层。《历代法宝记》记载,慧可大师知僧璨非常人,便付法及信衣袈裟与他。慧可大师曰:“汝向善保爱,吾有唯,汝须避之。”僧璨大师启隐舒州司空山,遭周武帝灭佛法,又隐皖公山十余年,最终等到云开日出。

印顺老法师在《中国禅宗史》中,对这个问题亦提出了自己的看法。他认为慧可传僧璨,僧璨传道信,是不成问题的。《续高僧传》卷二十五《法冲传》中“可禅师后,粲禅师”,这证明慧可的传人就是僧璨。至于僧璨传道信,是弘忍门下所公认的。弘忍在世时一定已有所传,这才成立历代相承的法统。至于“璨”与“粲”的不同,他说这不过是古时候的通例,每每把“璨”写为“粲”。所以他说:“道信从僧粲得法应该是可信的”。

我们也注意到,僧璨这么一个承前启后的重要人物,道宣和赞宁也未为他正式立传,这倒是个很大的悬念,值得后世研究者注意。不过,僧璨身上原本就充满很多未解之谜。

1982年,考古工作者在杭州出土一块铭文砖,刻有如下文字:“大隋开皇十二年(592年)七月,僧璨大师隐化于舒之皖公山岫,结塔供养。道信为记。”有专家认为,这块砖铭所记,与现代佛教典籍相符,应当是可信的。

02

佛教禅宗,僧璨是唯一没有确切出生年月的一代宗师。我们只能大体推测,他大约出生于公元510年。

僧璨又是唯一一个带着重疾、40岁以后才开始修行的宗师。如果他确实出生于510年,那么到他606年圆寂时,已高达96岁。

这也确实是个奇迹。

据说,僧璨修行时已患上了严重风疾。风疾通常是指三种疾病:1、风痹,风湿关节炎,中风或中风后的半身不遂等症;2、疯病,神经错乱,精神失常;3、麻风病。

我们从相关资料来看,他所得的应该是第一种风病。但据说他见到二祖慧可时症状已经很严重,表现得很痛苦。

北齐天保初年(公元550年),有一居士40来岁,突然来到二祖慧可处求法。

居士说:“弟子身患风疾,请和尚为我忏悔。”

慧可说:“把你的罪孽对我说来,我为你忏悔。”

居士想了好一会儿才说:“我也说不出我究竟有什么罪孽!”

慧可说:“我已为你忏悔过了,你皈依佛法,出家僧住吧!”

我们猜想,或者慧可一开始就觉得这居士非同寻常,也或许他只是普度众生的随口一提。

居士说:“今日见到和尚,我已经知道自己是一个僧人了,但我不知道什么是佛法?也不知道怎样皈依佛法?”

慧可说:“是心是佛,是心是法,法佛无二,你现在知道了没?”

居士顿悟:“我现在终于知道了,人的罪孽不在于他本身,也不在于周围人,甚至不在于外部世界,而在于其内心与灵魂深处,佛法也是如此道理!”

慧可闻言十分欣喜,觉得来人可堪造就,于是立即为他剃度。慧可甚至高兴地说:“你是我的宝啊,所以最合适的法名应该叫僧璨!”

也就是说,如果一开始慧可只想度僧璨的苦难的话,听完他一席话之后发现这人竟然有慧根,于是萌生了好好培养他的想法。

自从初祖达摩传法给二祖之后,于少林托化西归,二祖慧可一直在一边传法度化众生,一边寻求法嗣继承人。这时遇到僧璨,可想而知他的喜悦与期待。

03

北周武帝灭佛,是佛教的浩劫之一。我国南北朝时期,北周武帝建德年间,经过多次辩论之后,周武帝顶住各方压力,下令在北周罢斥佛教,全境展开声势浩大的灭佛运动。这次运动中,佛像几乎全都被毁,寺庙被收归国有,寺僧均被勒令还俗。

武帝灭佛期间,二祖慧可与林法师为伴,护持经像,隐藏民间,并一度南下到舒州司空山隐居。

当时的舒州,就是今天的安徽潜山,古皖国国都,三国时著名的大乔小乔也出生在这里。今天潜山广为人知,应该是因为天柱山风景旅游区吧?昔时,三祖寺,又名山谷寺,就座落在这里。

其实,二祖寺原本也在这里,只是元朝时时被毁,现在仅存二祖石窟遗迹了。

公元535年,僧璨在这里遇见了二祖,刻苦修炼,成为了一代宗师。关于他的身世,《楞伽师资记》只用了八个字来概括——“罔知姓位,不测所生”。也就是说,既不知道他的姓名,也不知道他来自何方,更不知道他的出生年月,可谓真正“英雄不问出处”了。

僧璨礼拜二祖,只是缘于身染重病,想求忏悔与解脱。不料佛缘很深,被慧可看中了。

据说僧璨禅师悟道那天是当年三月十八日。从此以后,他侍奉祖师两年多的时间,风疾竟然渐渐地好了。

有一天,二祖告诉僧璨:“菩提达摩远自天竺,以正法眼藏与信衣密付于我。我今天传付给你,你当用心守护,不能让它断绝。听我偈语:本来缘有地,因地种华生。本来无有种,华亦不曾生。”

说完,慧可把祖衣交给僧璨,又叮嘱:“他时有国难,你受我教化,只宜隐匿深山,不可四处传法!”

僧璨说:“师傅既然知道有劫难,你能否说得更明确些?”

二祖慧可道:“不是我知道有劫难。是达摩般若多罗悬记说‘心中虽吉外头凶’。我推算时间,正合要发生在你身上!你必须记得我的嘱咐,不要陷入这场法难。我有前世宿债,得去偿还了。”

二祖慧可交代完毕,即离开司空山,往邺都而去。

僧璨谨遵师旨,没有急于出来大肆弘法,而是韬光养晦,在司空山和皖公山隐修十余年。

据《楞伽师资记》记载,“僧璨师隐司空山,萧然净坐,不出文记,秘不传法。唯僧道信,奉事粲十二年。”

04

从566年到578年这12年间,正是北周武帝灭佛的12年,僧璨一直隐居于司空山,居无常处,无人知晓其踪迹。

当然,隐居期间他也不是大门不出二门不迈,也曾去广东罗浮山等地游历与修行,不然,他也不会那么见多识广了。但对于僧璨一生的绝大部分时间,主要还是静坐参悟,向内心深修。

隋开皇十年(590年),佛难过去,春回大地,僧璨正式驻锡山谷寺,公开弘扬禅法。

山谷寺,也就是后来的三祖寺,座落在距安庆城9公里的野寨小街北。此后16年,是僧璨如释重负,放心修行的十六年,也是声誉渐隆的16年。

公元606年,僧璨圆寂。僧璨圆寂前曾对大家说:“别人都是坐着入灭,我则不然,就要站着走,这样才是生死自由!”说完,便用手攀着树枝,奄然而化。

我们是否可以理解为,僧璨这一生太压抑了,临死希望自己更自在些?

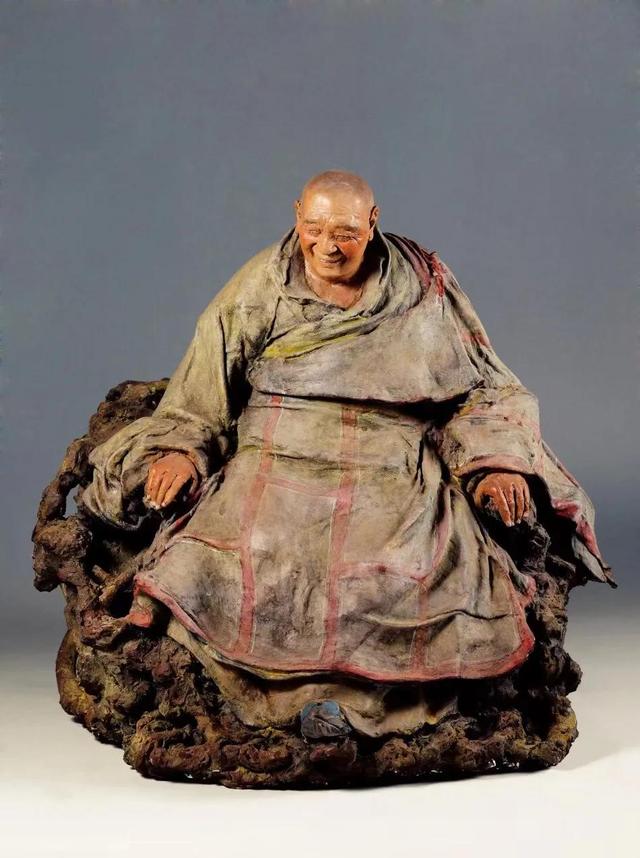

唐天宝四年(745年),舒州别驾李常取僧璨遗骨火化,得到五色舍利300粒。李常用其中100粒塑造三祖像,又拿出自己俸禄,建造了一座三祖舍利塔,把塑像放置于底层。

乾元元年(758年),唐肃宗李亨赐山谷寺名“三祖山谷乾元禅寺”。

公元772年,唐代宗李豫谥僧璨“鉴智禅师”,赐塔名“觉寂塔”。

今天的觉寂塔经历很多次重修,依然矗立着。塔宫里珍藏有三祖舍利子,唐代的塔基、宋代的塔刹、明代的塔身,楼阁式塔体,砖木结构,飞檐翘角,斗拱相乘。塔为5层,外旋中空,螺旋而上,每层4门相对,两虚两实。游人登塔,常被虚实所迷。塔顶置有相轮,由8条碗口粗的铁链牵制,链上系有400余只风铃。每当清风徐来,叮叮当当就像歌唱一样。

05

道信是僧璨唯一的弟子。

僧璨向道信传授《妙法莲花经》的“会三归一”理论和佛性理论,这对道信极具影响力。道信随侍僧璨九年,僧璨经常向道信传授玄微禅理。时机成熟后,僧璨即付道信衣法,传法偈如下:“华种是田地,从地种花生。若无人下种,华地尽无生。”

这禅偈的玄理很深,我们每个人只能自己去悟。

僧璨前往罗浮山时,不许道信跟随,让他在原地弘法。他说:“当年慧可大师给我传法后,往邺都行化,三十年后才入灭。今天你在我门下,也必须独自去修行。”

当然,前文我们已经说过,道信确实也没有让僧璨失望,不但继承了他的大统,而且成为了佛教史上一位里程碑式的大师。

后世研究认为,禅宗发展史上,三祖僧璨是一个重要坐标。初祖达摩将禅法带到中国,当时人们是遇而未信;至二祖慧可时,人们是信而未修;直到三祖僧璨时,才是有信有修。

僧璨对禅宗的汉化发展,有这样几个明显贡献:

其一,变面向达官显贵为面向下层群众,传播面更宽。佛教初入中国,信仰接触者多为贵族,僧璨改变靠上层弘法的方略,变为在村夫野老中随缘化众;

其二,变在都市城廓建寺院为在深山僻壤布道场;

其三,变居住无常的“头陀行”为公开设坛传法;

其四,变“不立文字”为着经传教。禅法初传,有“不立文字”之说,主张静坐安心渐悟。细究起来是有短板的,而且很不利于传承与扩大影响。

僧璨在公开弘法的同时,精心著述《信心铭》,以诗体写成,146句,四字一句,共584字。

有人认为,《信心铭》从历史与现实,祖师与信徒、教义与修持结合上,阐明义理,大开方便,应机施教,确实高明。等会儿我把它收录于后,便于大家见证与学习。

而禅宗作为佛教的一个重要支派,自达摩西土东来,二祖慧可断臂求法,传至三祖僧璨,方使其中国化,畅行于世,成为汉传佛教的重要特色。

附录:《信心铭》

至道无难,唯嫌拣择。

但莫憎爱,洞然明白。

毫厘有差,天地悬隔。

欲得现前,莫存顺逆。

违顺相争,是为心病。

不识玄旨,徒劳念静。

圆同太虚,无欠无余。

良由取舍,所以不如。

莫逐有缘,勿住空忍。

一种平怀,泯然自尽。

止动归止,止更弥动。

唯滞两边,宁知一种。

一种不通,两处失功。

遣有没有,从空背空。

多言多虑,转不相应。

绝言绝虑,无处不通。

归根得旨,随照失宗。

须臾返照,胜却前空。

前空转变,皆由妄见。

不用求真,唯须息见。

二见不住,慎勿追寻。

才有是非,纷然失心。

二由一有,一亦莫守。

一心不生,万法无咎。

无咎无法,不生不心。

能随境灭,境逐能沈。

境由能境,能由境能。

欲知两段,元是一空。

一空同两,齐含万像。

不见精粗,宁有偏党。

大道体宽,无易无难。

小见狐疑,转急转迟。

执之失度,心入邪路。

放之自然,体无去住。

任性合道,逍遥绝恼。

系念乖真,沈惛不好。

不好劳神,何用疏亲。

欲趣一乘,勿恶六尘。

六尘不恶,还同正觉。

智者无为,愚人自缚。

法无异法,妄自爱着。

将心用心,岂非大错。

迷生寂乱,悟无好恶。

一切二边,妄自斟酌。

梦幻空华,何劳把捉。

得失是非,一时放却。

眼若不眠,诸梦自除。

心若不异,万法一如。

一如体玄,兀尔忘缘。

万法齐观,归复自然。

泯其所以,不可方比。

止动无动,动止无止。

两既不成,一何有尔。

究竟穷极,不存轨则。

启心平等,所作俱息。

狐疑尽净,正信调直。

一切不留,无可记忆。

虚明自然,不劳心力。

非思量处,识情难测。

真如法界,无他无自。

要急相应,唯言不二。

不二皆同,无不包容。

十方智者,皆入此宗,宗非促延。

一念万年,万年一念,无在不在。

十方目前,极小同大,妄绝境界。

极大同小,不见边表。

有即是无,无即是有。

若不如是,必不须守。

一即一切,一切即一。

但能如是,何虑不毕。

信心不二,不二信心。

言语道断,非去来今。

,