西晋诗人阮籍,以豪饮著称,终日沉溺酒海

西晋诗人阮籍以豪饮著称,江湖上流传着三大传奇:其一,“借酒逃婚”。那一年,大将军司马昭提出,让他的儿子,即未来的晋武帝司马炎,娶阮籍之女为妻。对这桩人人眼热的政治婚姻,阮籍并不买账,但他不敢拒绝,就昏天黑地猛喝十几天,昏昏大醉了六十余日,弄得司马昭既恼火又不便发作,“不得言而止”,最后不了了之。其二,“借酒避祸”。司马昭的亲信钟会想加害阮籍,几次假惺惺前来拜访,玩弄“引蛇出洞”鬼把戏,“数以时事问之”,引诱他谈论政治,“欲因其可否而致之罪”。阮籍对此洞若观火,总是把自己灌得醉眼迷离,语无伦次,胡诌八扯,就是没一句话涉及时政,不给钟会留下一丝把柄,“皆以酣醉获免”。他成功地在嘴巴上贴了封条,达到“发言玄远,口不臧否人物”的境界,使嵇康先生羡慕不已。其三,“沉溺酒海”。他听说步兵校尉厨房里“贮酒三百斛”,馋涎欲滴,就毛遂自荐要求去当这个蝇头小官儿,整天与刘伶躲在里边痛饮,以至于街上流言四起,说他俩醉死在厨房里了。

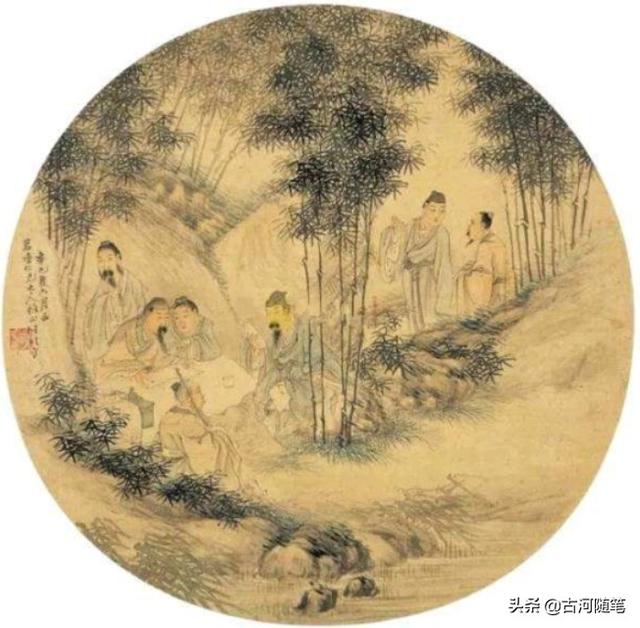

其实,阮籍之沉醉酒缸、沉溺酒海,不过是泡在其中躲避尘世间的风刀霜剑罢了。正始十年(249)爆发的“高平陵政变”,犹如一声霹雳,彻底击碎了虚弱的曹魏集团,随之而来的,是大厦崩摧,天下动荡,人头落地。大将军曹爽粉身碎骨,魏帝曹髦呜呼哀哉,末帝曹奂成为新的木偶,司马氏集团成为天下之主宰。阮籍与“竹林七贤”,包括嵇康、山涛、向秀、刘伶、阮咸、王戎等,面对滴血的屠刀,内心一片惶恐。他们既畏惧刀斧之祸,又倦于人世纷争,便远离政治中心,啸聚于竹林之下,肆意游翱,放达任诞。嵇康雅好老庄,自称“老子庄周,吾之师也”;阮籍著《达庄论》,慕庄周之风,“叙无为之贵”;山涛“性好庄老”,处世圆融;向秀自幼心慕老庄,撰《庄子隐解》,发庄子奇趣,振魏末玄风;刘伶为人沉默寡言,志气放旷,常以宇宙为狭;而阮咸与王戎,年齿最少,也逊色不少。阮咸乃阮籍之侄,因与其姑母的鲜卑侍女私通,为天下笑;王戎生于琅琊王氏家族,是个大庄园主,却贪吝刻薄,家人买来李子,他怕人偷去,就下令一个个把核钻破。这则“买李钻核”故事,成为市井笑谈……

竹林七贤,逍遥江湖

政变爆发这一年,阮籍正好40岁,时值不惑,已不复当年登临广武古城,发出“时无英雄,遂使竖子成名”之豪壮矣。他的冲天之志,渐渐地消歇了;他已经被司马氏集团绑上战车,成为一只装饰门面的“花瓶”,先是被逼命为司马懿从事中郎;懿死,继任司马师从事中郎;师死,又成了司马昭的从事中郎。“从事中郎”,古代官名,帝王的随从。司马氏父子拿着一条铁链,把阮籍死死地拴在了身边。他被迫处在血腥的漩涡中,眼见了阴谋毒计,血流成河,其悲郁绝望之感,直如沸水煎心——

一日复一日,一夕复一朝。颜色改平常,精神自损消。

胸中怀汤火,变化故相招。万事无穷极,知某苦不饶。

但恐须夷间,魂气随风飘。终身履薄冰,谁知我心焦!

都说阮籍诗文晦涩难懂,这首《咏怀诗·三三》却明白如画,一目了然。他的痛苦在于,他是司马氏父子亲自圈定的“特殊人物”,退隐会被视为异端,辞官更会惹来杀身之祸。他既是司马氏父子的座上客,又是司马氏政权的阶下囚。思想上,他追求自由,追求山林野趣,遨游天下;行动上,却必须服从命令听指挥,不能超过当权者所能容忍的最大限度。他必须在大刀刃儿上手舞足蹈乐呵呵,在滚沸的油锅边沿儿轻松自如玩潇洒——这种自由精神与黑暗牢笼的冲突,清高气节与卑劣腥秽的对立,如履薄冰与狂放无忌的交融,时时刻刻撕扯着他的灵魂。

这种思想与行动的严重对立、灵魂与肉体的万般撕扯,几乎令他喘不过气来,也铸成了他日常的种种怪状。阮籍平生,有三大异于常人之行状:一是能啸。啸是中国古代音乐的一种特殊形式,随口发声,曲调不定,类乎嘶声呐喊。《魏氏春秋》记他与人“以啸论道”,哗然长啸,韵响嘹亮。二是能为青白眼。他目光怪异,看见讨厌之人,就拿白眼翻人家。他的母亲死了,嵇康之兄嵇喜来吊丧,阮籍不喜此人,以白眼相对;嵇康闻讯,提着酒挟着琴来了,阮籍自是欢喜,青眼有加。三是饮酒。阮籍之饮酒,真可谓吞江咽海,天下无双,整日醉醺醺酒气冲天,不辨南北,不知今夕何夕也。

隐逸大师孙登,曾与阮籍论啸

那一年,阮籍在苏门山邂逅隐逸大师孙登,与之讨论古代“栖神导气之术”,大师嗒然不应,阮籍长啸而退,走到半山腰处,“闻有声若鸾凤之音,响乎岩谷,乃登之啸也”。呵呵!孙登大师之长啸,隔着云层缥缈而来,嘹亮若鸾凤之鸣,惊得阮籍呆愣片刻,即刻长啸呼应,声震涯谷。归来之后,他写了一篇《大人先生传》,以寄寓自己的人格理想。这位大人先生,不知姓字名谁,也不晓得是何方神圣——

以万里为一步,以千岁为一朝。行不赴而居不处,求乎大道而无所居。先生以应变顺和,天地为家,运去势颓,魁然独存。自以为能足与造化推移,故默探道德,不与世同。自好者非之,无识者怪之,不知其变化神微也。而先生不以世之非怪而易其务也。先生以为中区之在天下,曾不若蝇蚊之着帷,故终不以为事,而极意乎异方奇域,游览观乐非世所见,徘徊无所终极……

阮籍笔下的这位大人先生,与刘伶笔下的那位大人先生,似乎有几分相近呢。其实非也。两位“大人先生”,其实代表着两种完全不同的精神境界。刘伶的大人先生“唯酒是务”,不知其余,不过是一枚放荡不羁的酒徒而已;而阮籍塑造的这位大人先生,却是“精骛八极,心游万仞”之典范。他把万里当做一步,把千载当做一天,遨游天下,居无定处,餐风露宿,只为追寻人间大道,以寄托自己的崇高理想。他与时俱进,以天地为家,顺应世事之变幻,傲然独立于尘世间。他乘天时,追造化,探寻天地运行之大道,不苟同俗人之所见,不因为受到讥嘲诽谤而稍有改变。他认为,中原地区相对于天下而言,简直渺小得可怜,还不如苍蝇蚊子在帘幕上嗡嗡嗡所占有的那一丁点地盘;他陶醉在高邈思想营造的奇异世界里,自得其乐,徘徊流连,陶然而歌,畅饮酣眠——那是俗人永远不可能达到、也永远不可能理解的极乐世界啊!

这位飘摇于天地之外的“大人先生”,将那些拘束于名教、自以为是的势利小人讥之为“库中虱”,予以辛辣的嘲笑与痛斥——

汝不见夫虱之处于裤之中乎?逃乎深缝,匿乎坏絮,自以为吉宅也。行不敢离缝际,动不敢出裈裆,自以为得绳墨也;饥则啮人,自以为无穷食也。然炎丘火流,焦邑灭都,群虱死于裈中而不能出。君子之处域内,何异夫虱之处裈中乎!

大人先生,渺绝天下

他说,你难道没看见那些虱子先生躲在裤裆里的情形么?它们藏在裤缝里,匿于烂棉絮中,自以为这就是华美吉宅。它们小心翼翼,出行不敢离开裤缝边沿,活动不敢穿越狭窄裤裆,自以为遵循绳墨之规范,堪比道德楷模;它们闲则磨牙,饿则咬人,自以为美食丰盛,超级享受也。可是忽然有一天,火山爆发,岩浆滚滚,天地间一片火焰,城邑毁灭,虱子先生们统统死在了裤子里,哪个也休想逃出生天!——你们这些君子啊,与藏在裤裆里的那群虱子,又有什么不同呢?

然而,一旦沉静下来,“大人先生”便开始冥想他的理想世界:没有君臣之别,没有强弱之分,大家都能顺其自然,尽其天年,“明者不以智胜,暗者不以愚败;弱者不以迫畏,强者不以力尽。盖无君而庶物定,无臣而万事理。保身修性,不违其纪,惟兹若然,固能长久。”

这位经纬天地的“大人先生”,周身仙气缭绕,犹如域外高人,他鬓发飞扬如波浪,目光如电扫寰宇,穿一件八卦衣,系一条金光灿灿的锦带,“含奇芝,嚼甘华,吸浮雾,餐霄霞,兴朝云,颺春风”,举手投足之间,“惘然而思,怅尔若忘”,慨然而歌曰:

呜呼!时不若岁,岁不若天,天不若道,道不若神。神者,自然之根也。彼勾勾者自以为贵夫世矣,而恶知夫世之贱乎兹哉?故与世争贵,贵不足尊;与世争富,富不足先。必超世而绝群,遗俗而独往,登乎太始之前,览乎忽漠之初,虑周流于无外,志浩荡而自舒,飘摇于四运,翻翱翔乎八隅……

唉唉!人生短促,岁月如流,大道通天,神化无极也。神乃大自然之根本,可以洞悉世间万物,凸显一切美与丑、贵与贱。那些行为苟且自以为贵震天下的家伙,哪里晓得这个世界已经堕落到他们可以忘乎所以为所欲为的地步了呢?所以嘛,竞逐高贵,一点也不值得尊敬,毋宁说是势利之徒,徒然令人唾弃;追逐豪阔,看上去捷足先登,其实不过是把自己的脚丫子踩到了恶俗之上,趋近垃圾堆矣。人生世间啊,要远离世俗,超越凡尘,独行天地,登临仙界,神游原始时代之云空,才可以窥见大自然之本真,寻见万物运行之浩淼大道,志气浩荡,神灵飞扬,飘摇于天地四级之外,翱翔于宇宙八荒之上……

大人先生,神秘莫测,犹如飞龙也

“大人先生”言罢,腾空而起,“驾八龙,曜日月,载云旗”,飘然而去,消逝于天地之间。“若先生者,以天地为卵耳。如小物细人欲论其长短,议其是非,岂不哀也哉!”——像先生这样高蹈云端的人物,不过把天地当做一个大肉球罢了。那些等而下之的宵小之徒不知天高地厚,还想议论其长短,评判其是非,不是太可悲了吗?

唉唉!阮籍先生啊,思绪驰骛天地,举止超迈绝伦,自身却被捆绑了绳索,难逾囚笼半步。他面临的现实困境,可谓悲天地而泣鬼神,令人无限同情。青少年时代,正逢曹魏鼎盛时期,阮籍交游于宗室名流之间,既濡染了建安风骨之豪壮,也沾染了宗室戚属之浮华;进入司马氏时代,他沦为了司马氏权柄上的一朵罂粟花,司马氏父子希望他像一只乖巧的鹦鹉与八哥,唱颂歌,拍马屁,叵耐他志在天地间,思如高山,情如江海,如何能够压缩筋骨,收拢思绪,蜷回时代哲人的锋芒与利剑,做一只巧舌如簧的鹦鹉、油嘴滑舌的八哥啊?——除了酗酒买醉,号啕痛饮,昏天黑地,将息度日,他还能做什么呢?

那一年,阮籍对司马昭说,自己曾游东平国(今山东东平县),乐其风土。司马昭以为他想为自己效力了,命其出任东平太守。阮籍骑了一头毛驴来到官衙,先把围墙拆掉,然后便整日喝酒。可只过了十几天,司马昭又将他弄回了身边,牢牢攥在手心儿里,“恒与谈戏,任其所欲”,两人谈天说地,但就是不谈“工作”。阮籍也顺水推舟,时常仗着酒色盖脸,装疯卖傻,肆意弄鬼,即使在司马昭的宴会上,别人紧张得连大气儿都不敢出,阮籍坐在那里,谈笑自若,酣放自如,一会儿侧歪着身子饮酒,一会儿捏着嗓子啸歌,其放浪之状,举座皆惊。

阮籍自视极高,认定自己是一只高蹈九垓的凤凰:“清朝饮醴泉,日夕栖山岗。高鸣彻九州,延颈望八荒”(《咏凤凰》)。这是一只多么高洁无瑕、顾盼自雄的神鸟啊!然而,司马昭的天罗地网,紧紧缠住了神鸟的翅膀,将其变成了一只随波上下的凫鹭:“天网弥四野,六翮掩不舒。随波纷纶客,泛泛若凫鹭!”(《咏怀诗·四一》)。

在如此严酷的形势逼迫下,阮籍应对司马氏骚扰的“技艺”,几达炉火纯青。得意之时,他忽忘形骸,摇头摆尾,世人谓之“痴”,与傻子无异;低徊之时,他暴饮暴食,无所顾忌,行状乖张而怪异,引得世人纷纷撇嘴。有人以礼规劝之,他翻着白眼说:“礼岂是为我辈所设耶?”

在一次司马昭出席的宴会上,有人偶尔讲到儿子杀老母之事,阮籍说:“嘻!杀父乃可,至杀母乎!”人们怪他胡扯,司马昭也耷拉着一张马脸诘问他:“杀父,天下之极恶,而以为可乎?”阮籍答道:“禽兽知母而不知父,杀父,禽兽之类也;杀母,禽兽不若。”

满桌子封建卫道士们,被阮籍戏弄一番,气得翘胡子瞪眼。司马昭尽管窝火,可阮籍已经喝得大醉,开始胡言乱语起来,只得拉倒了。而阮籍平日行为之怪异,更为卫道士们所侧目。

——老母死了,临葬,阮籍蒸一肥豚,饮酒二斗,然后与老母诀别,高叫一声:“完了!”吐血数升,躺在地上,很久很久起不来。

——有一家的女孩儿,才色双绝,没出嫁就死了。阮籍并不认识这位美女,也不熟悉其家人,却径直来到灵前,嚎啕痛哭。哭罢,一言不发,扭头就走了。

——邻居老婆长得姿色撩人,当街卖酒。阮籍经常到她那里喝酒。一次,他喝得酩酊大醉,就躺在美妇身边,酣然入睡了。邻居起初怀疑他揩老婆之“油”,经多方侦察,发现他并无淫意……

——某日,阮籍与本家子弟共饮,以大瓮盛酒,大醉滔滔,有群猪来饮,片刻之间,人豚同醉……

阮籍醉卧,心静无尘

以上“事迹”,均见于《世说新语·任诞》与《晋书·阮籍传》。《晋书》评论说,此类行为,“其外坦荡而内淳至”。这一论断,真乃人性之至论。其狂放行为掩饰下的内心之淳至,是一种拔俗出尘、瑰丽若霞的“超越形质之美”。在《清思赋》中,阮籍将精神遨游与虚幻之美熔为一炉,表达了他对超越形质之美的无限向往——

余以为形之可见,非色之美;音之可闻,非声之善。昔黄帝登仙于荆山之上,振《咸池》于南岳之冈,鬼神其幽而夔牙不闻其章。女娃耀容于东海之滨,而翩翩于洪西之旁,林石之陨从而瑶台不照其光。是以微妙无形,寂寞无听,然后乃可以睹窈窕而淑清……

在《清思赋》中,阮籍表现出了一种宏大强烈的超越意志。他认为,形象之美,并非色彩之美;音乐之美,并非声音之美。形象与音乐之美,既需要色彩与音乐,更超乎色彩与声音之上。黄帝荆山登仙,而诵咸池于南岳;女娲翱翔东海,而瑶台不照其光——文中的“黄帝”“女娲”“荆山”“咸池”“南岳”“东海”“瑶台”等,已经不是现实之具象,而是一种饱蘸激情的超乎现实、超越人类的玄妙意象与稀世大音。阮籍用斑斓文字创造出来的宏大意境,其实是一种弥漫天地的净化肉体、升华生命的缥缈气象,“夫清虚寥廓,则神物来集;飘飘恍惚,则洞幽其冥;冰心玉质,则檄洁思存;恬淡无欲,则泰志适情”。清虚无欲,神物翔集;恍兮惚兮,洞幽天地;冰心玉质,心系情愫,臻于心灵的净化与生命的升华……

至净纯正之美,何处寻找?

然而,追求“超越形质之美”的阮籍,面对着黑暗现实的包围,一生注定痛苦深重。他只有沉溺酒海,以求得心灵的解脱。可是,酒只能让人麻醉于一时,酒醒时分的孤独,最难将息。《晋书》著者无限同情地描述道:阮籍“时率意独驾,不由径路,车迹所穷,辄痛哭而反。”

阮籍先生的这一声穷途之哭,哀哀嚎嚎,在中国的天空里,已经回荡了许多许多年了。这是他作为一个清醒的知识分子,面对无情的环境压迫和无尽的心灵折磨,所能发出的最强烈,也最软弱的抗议。

我们似乎看见,阮籍哭完了,像个孩子似的抽泣着,拿衣袖擦干眼泪,慢慢爬上他的马车,慢慢回城里去了。因为,司马昭和他那帮锦衣玉食的喽啰们,还在等着他哩。

日暮途穷,且作一哭

这时候,已经是景元四年(263),司马昭平定了又一次反叛之后,因为功劳至大至伟,进封晋公,并加“九锡”。这自然是代魏自立的前奏。群臣纷纷上书劝进。司空郑冲派人找到阮籍,请他代写劝进书。阮籍故伎重演,一连几天喝得烂醉如泥,可郑冲揪住不放,几次派人催逼,阮籍无奈,乘酒挥笔,草草写罢。这就是引起后人诟病的《为郑冲劝晋王笺》。老郑一见,大喜过望,大加赞赏,称之为“神笔”。这哪里是文章写得好啊,分明是老郑利用他的才华拍司马昭的马屁,司马昭则利用他的名声来招摇天下。

此事对阮籍的伤害极深。这是他一生的耻辱。有的后世论者,据此认为他是卖身投靠了司马氏,宋人叶梦得甚至刻薄地说,阮籍写《劝进笺》,充分暴露了他自己不过是个“裈中虱”而已。唉,天才一落笔,便成千古恨啊!这年冬天,他就悄悄离开了人间,享年53岁。

(图片来自网络。侵删)

,