| 2016年10月9日 星期日 重庆晨报 |

|

1934年,孙铭勋和新安幼稚园的孩子们在一起。

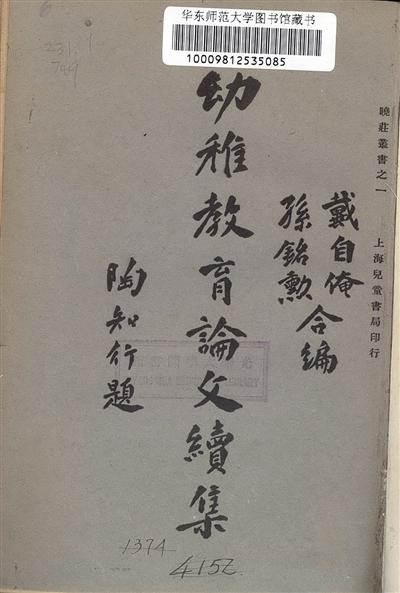

陶行知题签的孙铭勋、戴自俺合编的幼教论文集。

陶行知亲自设计的晓庄师范校旗。 |

|

1961年病逝的西师(现西南大学)副教授孙铭勋,是大教育家陶行知先生的弟子,是中国早期幼儿教育家和最早的幼儿园男教师;1935年入党,在上海、重庆、贵州从事地下工作。1949年后,曾任重庆育才中学校长。我们将分两期打望“笑出真善美的世界”的孙铭勋先生传奇生涯。

1.种罂粟 后来成为幼儿教育家的孙铭勋,小时候是一个种鸦片的孩子。 他生于贵州省平坝县车头堡村。重庆人称贵州一般叫“贵州山”,因为那里“天无三日晴,地无三尺平”。孙铭勋长女孙丹年,重庆红岩革命纪念馆退休员工、近代史专家,著有40万字的父亲传记《陶门弟子、教育家孙铭勋》。她说:“1913年,一场火灾,把父亲家里的房屋全烧光,当时他还不满八岁,有一个姐姐和一个妹妹。过了五年,到1918年,家里经济才慢慢好转。而经济好转的原因,让人哭笑不得,竟然是种鸦片。” 孙铭勋1934年29岁那年在《儿童教师幼年生活举隅》一文中,曾经描写过当时的鸦片经济:这害人的黑暗的足以亡国灭种的花,在辛亥革命时已经禁绝,后来,因为民穷财尽,终于又在民国八年复种起来。烟既复种,财源有了开展,当地人非常高兴,而我也莫名其妙地跟着高兴。于是我才看得见烟的生长,以及参加收获的工作。 鸦片烟汁凑起来晒干,贩运到外省去,就是极有名的云土,因为外省的人都不知贵州,只知云南。“民国九年,我已经到县城里去上小学了,但到收烟的时候,还要请假回来。要忙四十天。太阳晒,烟气熏,把一季烟收完了,脸上脱皮,身上生疮,真是一件苦事。” 孙丹年说:“当时贵州民间又几乎公开地恢复种植鸦片,政府睁只眼闭只眼,也不管,因为这是支柱产业,只有这个来钱。” 罂粟之花,既美丽又黑暗。从小这段罂粟之旅,可能对孙铭勋终生都有影响,好多时候,他都不得不在美丽和黑暗之间痛苦地转换。 1923年17岁他考入贵阳师范学校。第二年,34岁的贵州老乡何应钦在广州协助蒋介石筹办黄埔军校,官拜少将,任黄埔副总教官。于是孙铭勋和同代好多个贵州娃儿,都发疯了一样要去投黄埔。 但父亲用他三四岁时定下的一门娃娃亲,拴住了这个独子,1926年20岁逼他完婚。 虽然婚礼当晚他抱被逃床,没有圆房,但洞房红烛,还是灭了孙铭勋的黄埔梦。婚后一年,他挣出贵州,辗转武汉、南京、上海,冥冥之中一步一步向他后来的恩师和老板陶行知靠拢。 2.遇恩师 1927年,已海归十年的教育家陶行知36岁,在南京北郊创办其一生中最著名的教育试验基地——晓庄乡村师范并开始招生。当时他的名气还没有后来那么大,但其强调“必须有农事或土木经验方才有考取的把握”并扬言“凡是小名士,书呆子,文凭迷的都最好不来”之语,足以迷到贵州娃儿。 孙铭勋和一同出来混的同乡戴自俺,立马修书一封信给陶校长。5天后,陶先生的回信就到了:“晓庄学校开办已快一年,贵州的同志一个还没有。两位有志加入乡村教育的队伍,有志到晓庄来学习,我们极表欢迎!如果将来乡村教育有到贵州的一天,两位便是第一个使者……” 此信可见陶老板当时招兵买马也很有一套,两个贵州热血青年就去了。多年以后,1983年,戴自俺在《忆当年 哭铭勋》一文中回忆他们去拜见陶行知的那个“大雪初霁的早晨”,颇有春秋孔门弟子拜师的古风和戏剧性。学校马路上,他们碰见一位身着棉袍、腰系布带、头戴一顶“罗宋帽”的中年男人,手执一把大竹扫帚,正在扫雪。“我们上前请教:‘请问先生,陶校长的办公室在哪里?’那位先生反问:‘你们找他可有什么事?’我们拿出了信说:‘我们接到了陶校长的信,特别来拜访他的。’于是,他把帽子往上一推,露出了整个的脸回答说:‘我就是陶知行——好,我扫完了这一段,到办公室去谈’。” 入学考试项目怪怪的。除作文和三分钟演讲,还有开荒和常识:每个考生开垦一条荒土,还要看两手的血泡多不多?越少越好!“最困难的是100道常识试题。其中有:‘现在南京的猪肉卖多少钱一斤?豆腐卖多少钱一块?草鞋卖多少钱一双?豆油卖多少钱一斤?’我们毫无所知,闹了不少笑话。” 孙铭勋和戴自俺都顺利过关,从此成为陶门弟子,终生追随。18年后,1946年7月,55岁的陶行知在上海去世,孙铭勋在重庆育才学校撰文追悼恩师,回顾晓庄岁月:“当时曾有人说过这样的话:‘黄埔是军事破坏性的,晓庄是教育建设性的,如果这两个学校能充分的合作,则中华民族的革命目的,不难于最短期间促其实现。’” 孙丹年说:“我父亲没去成黄埔,投了晓庄,可惜了。他性格刚直,脾气急,可能从军还更适合他一些。”但在晓庄学习期间,他就在燕子矶幼稚园和晓庄幼稚园工作,后来还和戴自俺一起创办迈皋桥幼稚园,是中国最早的幼稚园男教师。孙铭勋的硬性格和急脾气,在孩子们的打磨下,都变得“幼稚”了。 3.孙妈妈 陶行知“生活即教育,社会即学校”的八字真经,孙铭勋终生信奉。跟陶老大和孩子们混,他人都变了。孙丹年说:“他的脾气和性格,不再像当初一心想报考黄埔军校时那样刚戾,而是变得温和细致。每当他面对儿童和学生时,语气便分外柔和,态度特别亲切,不少学生回忆起他时,都用‘细声细气’、‘轻言细语’来形容他。他管儿童的吃,管儿童的住,还给孩子们缝补衣服,并且给予精神上的安抚,于是他得到了一个很特别的绰号:‘孙妈妈’。” 1934年“孙妈妈”在上海沪西区开办了中国第一所“劳工幼儿团”,第二年到广西南宁平南村筹办幼稚师范班,“孙妈妈”的称号,让前来巡游的陶行知升了一级,成了“陶外婆”。陶先生还特别作诗文记之:“平南村女同学把男教师都当作女人看待。她们呼主任为妈妈。我到时,她们呼我为外婆。我就戏呼平南村为平男村,大家好像是得了很大的胜利似的。” 孙丹年说:“陶先生对这个称呼很有感触,写了一首诗表扬孙铭勋。诗中感叹说:没有到平南,心里很不敢。外公变外婆,滋味不平凡。还有一句又说:令人留恋处,仿佛在晓庄。” 陶先生后来的日记中,有时也用“孙妈妈”来代称孙铭勋,比如《陶行知全集》1940年11月6日的日记中,就有“下午有学生敲门说,孙妈妈有信”的记载。 晓庄是陶老大一生的本钱,他说一个弟子办的学校“仿佛在晓庄”,显然是最高的赞语了。 欲知1949年前后孙铭勋在重庆的故事,我们下周再说。文·图/本报记者 马拉 |