位于北京西山风景区南麓的八大处公园为三山环抱,山间点缀着八座古刹和著名的“十二景”,承载着博大精深的中国佛教文化,是一座历史悠久、文脉丰厚的佛教寺庙园林.

~~~~~~~

位于北京西山风景区南麓的八大处公园,为太行余脉翠微山、平坡山、卢师山(也有说法称为翠微山、青龙山、虎头山)所环抱。三山之间点缀着八座古刹和著名的“十二景”,承载着博大精深的中国佛教文化,使八大处成为一座历史悠久、文脉丰厚的佛教寺庙园林。登临八大处,环顾峰峦之美,俯瞰层林尽染、满山流丹,听晨钟暮鼓、风铎阵阵,足以享视听之娱,恍入清凉胜地。

三山鼎峙八大处青龙白虎保翠微

西出京城,举目眺望,可见西山南端有三座突兀的山峰。三山呈鼎足之势,又像一把圈椅,中间翠微山为靠背,青龙山、虎头山分立南北为左右扶手,极为形象。清晨,素如白练的云雾飘浮于三山之腰,注目静观,或自峰后绕于岭前,或从石隙游出升腾。因山势高低不同,翠微山、虎头山间云雾凝然不动者居多,青龙山青石黛树中则流走如飞者众。薄云浅雾之中,唯其危楼高塔之姿雄奇可见,如仙宫之境。

“曲径通幽处,禅房花木深”,三山之间散布着长安寺、灵光寺、三山庵、大悲寺、龙泉庵、香界寺、宝珠洞、证果寺等八座古刹。古刹自隋唐建立以来,历经明清直至今日,得到不断修缮。西山爽气袅袅烟,东鲁灵光声声钟,三山八刹禅音不绝,成为历代迁客骚人避暑游赏之地。

清道光二十三年(1843年)六月,刚被革职的八旗子弟麟庆,抛却案牍之劳,赴京游赏。初八晨起,他渡永定河,向八大处方向而去。十日,他邀请两位客人至八大处访幽探古,先游福惠寺(位于八大处证果寺以北青龙山),然后向西,“过洪福寺废址”,跨念佛桥(即宝胜仙桥),达宝珠洞。从宝珠洞下山,访香界寺。出香界寺,一路下行,游龙王堂、三山庵,然后回证果寺,兴尽归来赋诗四首,以记此行。他一生“探二水三山之名胜,搜六朝五季之遗闻”,著《鸿雪因缘图记》一书。他曾多次游览八大处,书中《灵光指径》《秘魔三宿》和《香界重游》三卷,记述了八大处地区风物,对了解清代道光年间八大处的状况有所裨益。

重寻石径问灵光露润风薰草木香

虎头山层层巨岩峭然突起,状若虎头,峰下翠柏层层叠叠,掩映着一座红墙灰瓦的四合院落,这就是八大处的第一处寺院长安寺。长安寺又名“善应寺”或“善应长安禅林”,始建于明弘治十七年,后经清顺治十六年、康熙十年两度重修。其布局严谨和谐,建筑精良宏丽,既有明代建筑特色的遗风,又为清代建筑官式做法之典范。

长安寺为两进四合,有正殿三楹,由东向西依次为伽蓝殿、三世佛殿和观音殿。配殿三十间,分列于正殿两厢,由三世佛殿左右两月亮门贯通。堂阁寮舍完善、佛像器属一应俱备,遂成为明清时期西山诸寺中的一座名刹。寺中紫荆、紫薇、玉兰绚丽烂漫,古木擎天。三世佛殿前有两棵元代铅松,枝繁叶茂,有“松树大仙”的美称。

灵光寺创建于唐大历年间,初名龙泉寺。金大定二年(1162年)重修,易名觉山寺。明宣德三年(1428年)、成化十四年(1478年)两度重修,成化帝赐名大灵光寺。清光绪二十六年(1900年),灵光寺毁于八国联军炮火。至中华民国十二年(1923年),承恩寺住持圣安和尚募化钱财,重建灵光寺,将灵光寺、翠微寺合二为一,坐北朝南,纵向布局。灵光寺宝塔巍峨,殿宇宏丽,古木参天,游廊迤逦,更有流泉飞瀑临崖垂泻,锦鳞追逐游戏莲池。钟磬悠悠,香烟袅袅。

▲ 位于北京海淀区八大处的佛牙舍利塔。原塔毁于1900年八国联军入侵,重建于20世纪50年代

山门殿面朝东南,高耸于数十级石阶之上,朱漆门窗、金黄瓦顶、雕栏玉砌、铜钟铁鼎,一派富丽堂皇。廊檐之下高悬一方巨匾,匾中是赵朴初书“佛牙舍利塔”五个贴金大字,书法敦厚凝重。步入殿门,可见幡幢高垂、锦绣精美、雕案俨然、法器琳琅。泰国已故僧王赠送的铜胎贴金巨制释迦牟尼佛像居中供奉于莲花宝座之上,仪态肃穆安详。苍松翠柏的拱卫之中,雄伟壮丽的佛牙舍利宝塔巍然屹立。塔底是用汉白玉石铺砌的塔基、围栏和灯龛。中部镶嵌着青白石雕花门窗,上部是八角红砖塔身和十三层碧瓦密檐,顶部为鎏金宝瓶。塔内作七层阁室,底层是碑室,二层为佛牙舍利堂。雕花彩绘画屏前设金刚宝座,座上供奉释迦牟尼佛灵牙舍利一颗。再上五层是珍藏各种经书和法器的阁室。近年,佛牙舍利塔北侧新增了“心经壁”和“罗汉墙”两道风景。“心经壁”字字禅风道骨,句句沁血殚精。综观罗汉墙,其人物、鸟兽、花木、天梯、楼阁、祥云栩栩如生、呼之欲出,确是不可多得的佛教雕塑艺术珍品。

灵光寺塔院与鱼池院之间是一座五楹丹漆大厅,叫作“归来庵”。此厅北依青松、南临莲池、西接悬瀑翠竹、东延画廊古藤,四面风景如画。庵主人名端方,号陶斋,清代光绪年间曾任三地巡抚、总督,最终因触犯大清仪轨而被免职,之后便到八大处建宅隐居。他常以“箧有三山记,胸藏五岳图”自勉,归来庵的命名大约有“归去来兮”的隐逸情怀。

归来庵南,一座小巧玲珑的汉白玉拱桥将水塘一分为二。桥东是辽塔残基,桥西连一座四角攒尖顶敞亭,名曰“水心亭”。亭西峭壁悬瀑飞泻、睡莲依依,池中锦鳞穿梭嬉戏。东岸的古塔残基是始建于辽咸雍七年的画像千佛塔遗迹。原塔共八棱十三层,十分壮观。1900年,塔身与灵光寺一起被八国联军炮火摧毁。次年,圣安和尚率僧重修灵光寺。一天,忽在塔基瓦砾中发现一石函,打开函盖又见一个沉香木匣,匣盖上有铭文:“释迦牟尼佛灵牙舍利,天会七年四月廿三日记、善慧书。”圣安当众开启木匣,果真发现佛牙一颗,于是将佛牙舍利供奉于灵光寺禅堂。如今,古塔残基犹存,可堪凭吊。

慈目静心众法相和风甘雨生祥云

“一转平坡香界开,崔巍金碧起楼台。红尘十丈浮天外,山色湖光眼底来。”翠微山居于三山之中,海拔最高,是八大处公园的主体山。三山庵、大悲寺、龙泉庵、香界寺、宝珠洞等五座古刹分布其间。

三山庵是一座布局精巧、构筑优美的四合院落,创建于金天德三年(1151年),距今八百余年。山门面朝东北,山门殿悬额“三山庵”,垂联“翰墨因缘旧,烟云供养宜”。正殿悬额“是大世界”,联题“慈目静心法相,和风甘雨祥云”。

自古以来,文人墨客为三山庵留下不可胜数的诗文画卷。明代画家袁尚统绘《观流图》,山水苍润浑厚、意境宏远。麟庆邀请二位客人同游三山庵,留下诗文“涧分岭复下平畴,庵结三山得趣幽。二十六年重到此,名山可识故人否?”佛门中的高僧大德对三山庵更情有独钟。清代华严宗高僧达天通理禅师曾隐居在此,注疏《法华经》和《楞严指掌疏》,弘扬佛法。

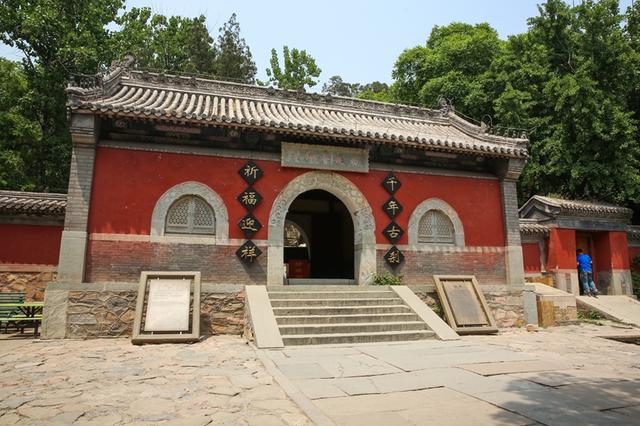

▲ 八大处的香界寺山门

丛林深处,层层殿宇依山势递升,错落有致。山门殿正檐下嵌有一方汉白玉寺额,上面镌着“敕建大悲寺”五个大字,字体健劲,是康熙皇帝御笔。此处即为大悲寺,原名隐寂寺,创建于宋辽时代,距今九百余年。山门殿内居中是“大肚弥勒佛”坐像,眉眼如月、笑口常开,洋溢着一团和气。四大天王分列左右,各个身披甲胄、手握法器、怒目圆睁、威风凛凛。

二重殿宇是大雄宝殿,殿脊正中饰“二龙戏珠”砖雕图案,两龙鳞爪分明,飘然欲飞。殿内居中供奉着释迦牟尼佛,旁边侍立阿难、迦叶两大弟子。大雄宝殿中的十八罗汉均端坐于云石之上,悉心谛听释迦牟尼讲经说法,或若有所思,或舞器作法,形象活灵活现。这里的十八罗汉雕像由元代最为著名的雕塑家刘元所雕刻。刘元曾拜尼泊尔雕塑家阿尼哥学塑印度佛像,造诣称绝。十八尊罗汉像的胎体是用檀香木粉掺和细砂精制而成,历经七百余年,仍飘散着沁人心脾的檀香。

▲ 八大处二处灵光寺中的观音殿

大悲殿中供奉一尊观音大士的彩雕坐像,表情悲天悯人。大悲殿前有两株古老的银杏树,夏日枝繁叶茂,浓荫可蔽庭院;深秋时节黄叶纷落,碎金满地。药师佛殿结构布局和油漆彩画仍采取清代官式做法,富丽庄严。殿内供奉着药师佛、日光遍照菩萨和月光遍照菩萨,十二尊药叉神分列两边。这十五尊神像内胎皆为檀香木,外表以金贴饰,庄严华贵。

行云化雨青龙潭鸿儒绝唱秘摩崖

青龙山自西北向东南,宛若一条青龙盘旋。证果寺位于密林掩映的青龙山腰,与翠微山、平坡山上的寺院隔涧相望,独领一峰之秀。证果寺初创于唐天宝八年(749年),距今已有一千二百余年。证果寺坐北朝南,全寺殿宇分为三组,中路由南向北分别为山门殿、天王殿和三世佛殿。东部是方丈院,西部是秘魔崖和其他附属建筑。

过青龙潭沿石板路上行百余步,即可望见山门殿,危耸于二十余级青条石阶之上。殿额石刻“古刹证果寺”是明英宗朱祁镇御笔。阶西一株数百年古槐长势奇伟、荫蔽广阔,左右两通龟趺螭首石碑均为清道光二年所立。

相传,一位姓卢的居士辞官后一心修禅,于是便乘一叶扁舟,顺流而下。数日后,漂到了桑干河方才止住。卢居士便弃舟登岸,见四周山色非比寻常,又见秘魔崖下洞空如室,欣然叹道:“此吾居也!”于是便稍事清扫,入室梵修。后来,有二童子入寺拜师。适逢连年大旱,皇帝颁诏聘请能祈雨的人,二童子便揭下皇榜,纵身跃入青龙潭,化作两条青龙,腾入空中广播云雾、普降甘霖,旱情顿解。两龙因受佛法感化弃恶从善,行云化雨,卢师也因此名震京师,被皇帝诏封为“感应禅师”,又赐封其所居之山为卢师山,还敕建了感应禅寺以表彰卢师勋德。

大雄殿内现供新塑的“横三世佛”,正中是释迦牟尼佛,左为阿弥陀佛,右为药师佛。东跨院是方丈院,院内假山瘦劲玲珑,花草林木掩映扶疏,环境幽雅。院外沿曲径北行不远,一巨岩横空斜出,状若怒狮之口,这便是饮誉千秋的秘魔崖。崖下是一天然石室,天然幽谷、别有洞天。临崖有招止亭一座,登上招止亭览胜,清晨可观“高林晓日”,旭日金辉染醉千树,傍晚可赏五彩云霞笼罩下的“卢师夕照”。中华民国人田树藩所著《西山名胜记》记述:“秘魔崖风景雅洁无比,游人每多流连。文人观赏题壁,触动诗情,到此更难舍去。”如今,题壁诗为风雨所磨蚀,留下的诗文皆为鸿儒绝唱。

西山层叠十二景五桥明月夜增辉

昔人赞曰:“三山如华屋,八刹如屋中古董,十二景则如屋外花园。”绝顶远眺,春山杏林、烟雨鹃声、深秋红叶、层峦晴雪四时之景美不胜收,一日之内翠峰云断、高林晓日、卢师夕照、五桥夜月,雨后山瀑、水谷流泉、虎峰叠翠,勾勒出千般诗情画意的“十二景”。

三山之中,平坡、翠微二山较高,因而日落较早,卢师位居东北日落独迟,独享流霞落日之美。当山影遮断西面山坡时,东山卢师就愈发显得光明非常。峰影参差,岚光浓淡,“阴阳割昏晓”。日出东坡,光照林梢之时,愈发觉得明暗浓淡别有意趣,“清晨入古寺,初日照高林”似不啻此处之景。

自同济桥起,由北向南有一水道名柳溪,为三山溪流汇集之处。夏秋季天作大雨,山谷泉流亦随雨量增大。柳溪即成大河,浩浩汤汤、奔流不息。高山之水流入谷中则形成瀑布,声若洪钟,形成一派惊心动魄的水体景观。三山庵北谷树林阴翳,大石嶙峋,如床如枕,如凳如几,此间或卧或立,或坐或倚,可静静谛听流泉呜咽之声。赤足流泉之中,清洁无比,凉意入心。大悲寺北“四照谷”流泉最盛,其石较三山庵北谷更大,谷南有一巨大石坑,水盛时可流其中;谷北有一石床,泉流潺潺,叮咚有声。秘魔崖谷水瀑最盛,西临山,东接谷,大石庞然,古木蓊郁,流泉终年不绝。赏玩山谷流泉,恍入清凉世界,弥天暑气顿然消去。

八大处原有五座较有名气的桥,即长安寺的长安桥、西山饭店的翠微桥、救世军的绿板桥、柳溪北端的同济桥、三山庵下的万善桥,此五桥南北相望,形如贯珠。“明月松间照,清泉石上流”,徘徊信步,观谷陵之苍茫,望长空之皎洁,别有一番清静气象,名为五桥夜月。1933年,山东乐陵人田树藩购得灵光寺下的隐居之所,遂迁居八大处。别墅前溪水淙淙流淌,岸边垂柳依依,故以“柳溪山房”名之。田先生历经三载,逸游于西山之间,撰成颇具文史价值的《西山名胜记》。闲情之下,他曾作《雨后初霁小桥步月》:“小桥步月乍惊秋,四望清虚景更幽。几处流泉喧石底,一轮明镜水中浮”,诗中有画、画中有诗。

文/采薇 摄影/阿伦苏维(匈牙利) 乔·麦克纳利(美国) 佚名

,