大唐贞观十三年(639)九月,一起诽谤案在长安城中不胫而走:道士秦世英状告济法寺高僧法琳(572~640)“讪谤皇宗”,胡说什么天子数典忘祖,冒认祖宗。

天下臣民尽人皆知,自唐高祖李渊称帝以来,为了给统治寻找理论支持,符合“神道说教”的游戏规则,更为了抬高李氏皇族,尊道教始祖老子为其先祖,李世民更是向天下臣民宣称“朕之本系,起自柱下”,借口“敦本系之化,尊祖宗之风”,确立了崇道的国策,紧接着在贞观十一年正月十五日颁布了《道士女冠在僧尼之上诏》。当时,有“护法大师”(杜如晦语)之称的法琳就上疏表示反对,只是反对无效。时隔两年又被推上了风口浪尖,一时间朝野侧目,都替法琳这个老和尚捏了一把汗。

自李唐王朝建立以来,佛道之争就没有消停过。虽然说所有的宗教都是服务于政治的,但佛道都想争得新政权对自己的支持。李世民的一道诏书,等于了捅了马蜂窝,新一轮佛道之争拉开大幕。

不等有司登门,法琳就主动送上门来,身陷囹圄。很快,有关部门就查明:道士秦世英状告法琳事实清楚,证据确凿,原来,法琳在上疏中称李唐并非老子后裔,而是出自鲜卑拓跋达阇,与陇西之李(李广)无关,乃是阴山贵族的子孙。

十一月十五日,李世民将法琳召至宫中,亲自审讯。李世民此举有意放法琳一马,不想因此事得罪了天下僧众,毕竟,李唐起兵是得到佛门弟子大力支持的。哪知道法琳和尚并不领情,他固执己见据理力争,坚持说李唐皇室是“北代李”,而非“陇西李”,同时还对李家修的老聃家系出言攻击,称李氏这样做等于是“以金易鍮石”,“以绢易缕褐”,甚至是“如舍宝女与婢交通”,愚不可及。

法琳此举,已经彻底脱离了佛道之争的范畴,甚至开始质疑李唐皇室统治众多汉民族人口的正统性。就算是法琳引经据典说的再正确,但他却挑战了统治者的底线,政权统一稳定的时期,不论和尚、还是道士、儒生,所有宗教必须屈服于政权,为政权服务。法琳表现出的渊博知识与坚韧意志,虽然令李世民折服,但他仍压抑不住心中的怒火,打算将法琳处以极刑。

不过他很快冷静下来,变得理智清醒起来。一个法琳死不足惜,可是杀了法琳听任道家一枝独大,也绝非社稷之福,于是他很快做出一个决定——既然法琳声称佛法广大,那么给法琳七天时间,在此期间法琳每天诵念观音之名,看看是不是会有奇迹发生,救苦救难的观音菩萨会显神通救这个虔诚的信徒一命。法琳没有资格表示反对,只好屈从。很快七天过去了,当有关人员来验证奇迹时,法琳表示,“只念陛下,未念观音”。原来,七天内法琳并没有念诵观音,他每天念诵的是唐太宗李世民吾皇万岁万万岁!老和尚在七天内想明白了一个道理,佛法无边的观世音菩萨,也得让李世民一头,改称观音,他一个老和尚如果不明白“秃头不斗势力”的道理,岂不是白活近七十年了?

最后,有好生之德的唐太宗恩赦了法琳,将他流放四川成都了事。

李唐王朝统治者到底是不是胡人?这个问题说好回答也好回答,说它不好回答也不好回答。所以如此,因为它不是学术问题,而是个政治问题。一千多年前有不识时务的法琳,一千多年后说出真相的人仍是政治不成熟。小编虽是居士,但也不愿意每天在观音菩萨耳边聒噪“大慈大悲,救苦救难……”。

李世民究竟是不是胡族呢?有史为据:李世民的祖母独孤氏、母亲窦氏、皇后长孙氏,单单从姓氏上就可以看得出,这几位女性都有着不同寻常汉人的血统。至于其祖上,则成功的洗白为陇西李氏。许多史家,出于众所周知的原因,也纷纷跳出来为李唐家族背书,认为他们百分百是如假包换的汉人。

然而,从浩如烟海的史料中,完全可以找到许多耐人寻味的蛛丝马迹。吃瓜群众看了,自己分析判断好了。

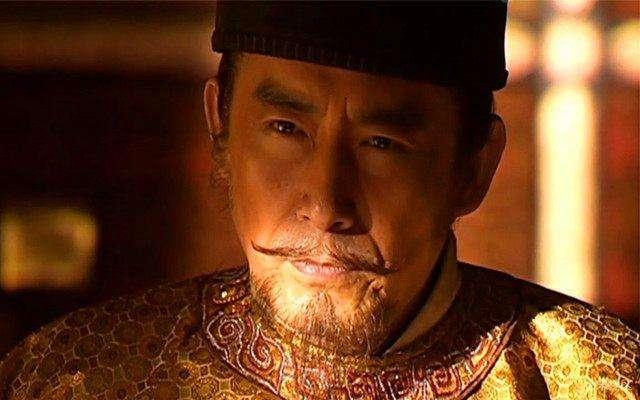

这里先上一张唐太宗李世民的肖像图:

据史料记载,太子李承乾喜欢说突厥语,与手下亲信着突厥服,喜欢睡毡帐。其实,这是一些人不仔细读书才做出如此惊诧语了——唐太宗李世民也会讲一口流利的突厥语!武德九年,李世民曾与突厥颉利可汗订立城下之盟,史书中明确记载——“与可汗隔水语,且责其负约。”如果不是李世民精通突厥语,那么只能是颉利可汗心慕中原文化,操一口流利的汉语了。

李世民的小舅子长孙无忌喜欢戴浑脱氈帽,被后世史学家讥为“近服妖也”。其实,就连唐太宗本人也喜欢与突厥近臣骑射游猎,倘若是汉族,李世民或者要在春天扶犁鞭牛,装出一副爱干农活的模样了。

据《新唐书》记载,唐高宗曾经传旨“敕突厥酋长子子弟事东宫”。有太多理由相信,这些突厥酋长子弟来东宫,绝不是陪太子读书的。至于做什么,见仁见智好了。

在宋太宗主持编撰的书法汇集《淳化阁帖》中,有一篇李世民亲笔教诲儿子李治的文章,其落款为“哥哥敕”。李世民是李治的兄长?这一发现令中外史学家抓狂不已。其实,这一切如果发生在突厥鲜卑这样的游牧民族身上,问题就迎刃而解了。游牧民族并不十分注重汉人所讲的伦理辈份什么的,“不择是非,至有结父为兄,托子为弟者。”

或许正因为如此,李治纳武则天,李隆基纳杨玉环这样令人大跌眼镜的事,在游牧民族眼中本身就是见怪不怪的。又如,史料记载,北齐太原王亦称呼他的母亲为“姊姊”。对于李唐这些糊涂账,南宋大儒朱熹一针见血道:“唐源流出于夷狄,故闺门失礼之事,不以为异。”

另据《太平广记》载,唐文宗在为儿子选妃时,“朝臣家子女者悉被进名,士庶为之不安”。唐文宗得知消息,找来宰相询问究竟:“朕欲为太子 婚娶,本求汝郑门衣冠女子为新妇,闻在外朝臣,皆不愿共联作亲情,何也?朕是数百年衣冠,无何神尧打家罗诃去?”因遂罢其选。

这一个记载意思很好理解,虽然李唐政权已经有二百年历史,但臣子们依然不愿意与皇室联姻。这一段前面部分都好理解,后面这句“无何神尧打家罗诃去”令所有人丈二和尚摸不着头脑,小编敢说再牛皮的史家也不懂唐文宗这句话是什么。如果请来一个熟悉突厥鲜卑语言文字的专家来做解释,相信一切会真相大白的。这个小段子告诉我们,时隔二百年,李唐统治者仍没有忘本,仍保留着本民族的语言,至少口语是会说的。

这个事情绝非孤例,当唐王朝勉强维持到唐昭宗时,朱全忠胁持着他离开长安,迁都洛阳,眼见大厦将倾、大势已去的唐昭宗于途中吟诗一首,其中二句道:“纥干山头冻杀雀,何不飞去生处乐?”所谓纥干是拓跋部的追随者当中一个古老部族的名字,而纥干山则位于拓跋旧都平城(今山西大同)附近,那里既是拓跋部的龙兴之地,也是北方游牧民族兵家必争之地。

唐昭宗的这两句诗,不能简单地认为是“人之将死其言也善,鸟之将死其鸣也哀”。当李唐王朝行将就木之际,他的最后一任统治者最先想到的难道不是祖庭吗?

,