斯诺是一个见多识广的人,今天有人把他想象成类似北欧“何不食肉糜”的白左,这是不对的。为什么?我举一个例子,在此之前,从1930到1931年,斯诺在东南亚和南亚做了一个广泛的旅行,他的终点是印度。在印度,和中国一样,也是多种思潮并存,斯诺见到了几乎所有重要的革命领袖:甘地、尼赫鲁等等。

同样是东方古老国家,同样是广袤的土地、众多的人民,对比之下,斯诺并不认可印度的模式,因为底层的土壤没有大的改变。

将近100年后,我们看到有人热捧“龙象之争”,看到印度要雄心勃勃的发展制造业,前景如何?好比大家都做考试题,中国人先做了难题,一个个硬骨头啃了下来,然后走到今天,印度连土改和扫盲都没完成,即使胜利恐怕也是一些人在媒体纸面上的胜利。

那么,陕甘宁边区的人们,是怎样像清教徒一样,有着新生气象的中国人呢?打仗之余,他们的生活是怎样的呢?下面,我们从钱、眼界和双手,这两方面来了解。

一、钱

这群人身上,有一种精神,“四面受压,却不被困住;出路绝了,却非绝无出路”,怎么才能在艰难困苦的环境里,活下去?自力更生,艰苦奋斗。

那自立更生仅是一句口号吗?是封闭自守吗?不是。

(此处因故删除若干字)

遇到困难,咱们就要多想办法,对不对?到了陕北,陕北有什么?在现代经济之前,盐和铁,人们吃饭和安全离不开这两样东西,是比今天的石油和电力更显重要的战略资源。

(陕西定边的盐场)

而陕北恰恰有盐。中国古代近代最著名的两大池盐产地,都在黄土高原上——山西运城解池和陕西定边盐湖。

抗战时期,为了解决陕甘宁边区的财政难处,359旅有两千多名指战员,和定边当地的盐民一起劳动,用盐换回了边区急需的大量物资。

二、眼界和双手

自立更生,艰苦奋斗是蛮干吗?不是!而是要把每个人的潜在能力都发挥出来。

延安时期的边区政府,开展工作非常有方法。最重要的措施,是把底层的社会改造和全民族抗战的大义目标联系起来,他们深入到最广大的农村,教人们识字扫盲,动员大家搞生产。

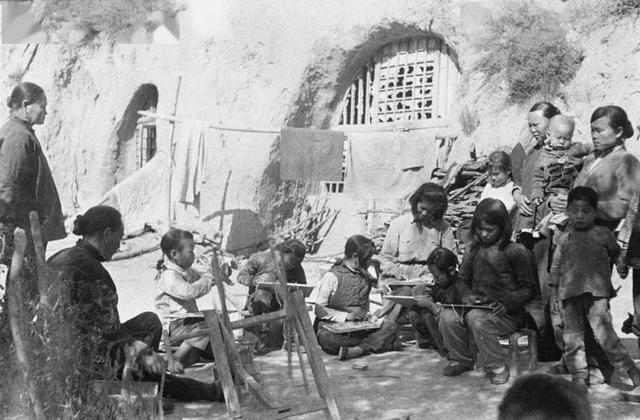

有一副照片,拍的就是当年的实景,原本穷苦的院落里,目不识丁的妇女,拿着木板,有人在帮她们识字,旁边,放着一架手摇的纺纱机。

(穷乡僻壤,何以有强大的生命力?手中是扫盲板,旁边是纺纱车)

还有一副照片,拍的是当年边区被服厂的场景,看过《亮剑》电视剧或小说的,应该有印象,李云龙因为违抗命令,不听指挥,被撤职打发到边区被服厂,套着袖筒,蹬过一段时间的缝纫机——虽然,他是被服厂的厂长,也得亲自上阵和大家一起劳动,因为无论职务高低,干活时是平等的。

(边区被服厂,李云龙团长当过这种被服厂的厂长)

小米饭的精神,渗透到了这支队伍基层的每一个人,后来的解放战争时期,电影《大进军:席卷大西南》里,有个小平同志处理逃兵的片段,堪称精彩。这个逃兵是山西辽县(左权县)人,大进军到四川途中,因为吃不惯南方的大米,穿不了南方的草鞋,在革命即将胜利之际,要溜号。小平说左权就是穿草鞋吃大米的南方人,到了北方又牺牲在了北方,又问你们支部谁是书记,支委是怎么讨论这个处理意见的,深入浅出的把支部议事的原则说了个透。

(小平同志处理逃兵,与李延年处理小安子,是我军思想政治工作的两个典型例子)

站在我们今天的角度上,可能常常只是粗略的从字面上理解延安精神,不容易想到他们实际经历了什么,不过,当我们了解他们是怎么克服一个又一个具体困难的时候,我们是不是明白了胜利的天平,为什么会倒向那些既有着崇高的理想,又做着扎扎实实工作的人呢?

向那些有梦想,又踏实奋斗的人们致敬!过去如此,现在如此,将来也如此,因为从长期来看,历史奖励的是公正的方向!愿你我都成为这样的人。

,