本文系《粤厨宝典》丛书作者潘英俊先生原创作品,旨在饮食文化及烹饪技术研究

续:《烹饪知识:腌制技术发展的历史(二)》

续文:

食物体内的水分耗干了,说明了什么呢?

如果从“质感”的角度出发,说明晾晒保鲜食物的肉质纤维或多或少都会呈现出、柴、艮、实的表象来。

真正让“腊”具有延长食物保鲜期、避免食物表里咸淡不一的本能,再外加嫩滑细腻的“质感”(当然还有馝馞的“味感”),那是后来的事。

历史学家告诉我们,宋代(960—1279年)是承继汉唐盛世的一个国力不逊的朝代,是中国经济与文化教育最繁荣的时代。

著名历史学家陈寅恪甚至说出“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世”的赞语,可见宋代之盛并非浪得虚名。

然而,很多人表示不解,宋代既是有登峰造极的盛世,怎么还会受外敌的侵侮呢?

宋仁宗时期促进了“炙”向“烧”的演变

历史学家又告诉我们,这是宋朝的国策所使然。

由于吸收唐代末朝以来藩镇割据和宦官乱政的教训,在宋朝立国之始,开国皇帝宋太祖赵匡胤(927—976年)采取重内轻外及重文抑武的国策。

这个国策有什么优劣呢?

经济、科技、文化发展充满蓬勃向上之气,军事建设却欠缺耀武扬威之势,往往招惹外敌觊觎。这就犹如一座装修豪华的住宅,因没有相应的安全措施保护势必会引来小偷强盗的光顾一样。

这一点早在赵匡胤的意料之中,他罕有地在首都周围常设禁军十万,以保江山永固。

我们之所以在这里提及这段历史,是因为“腊”就这段历史背景推动之下焕然一新。

所谓人算不如天算,即使赵匡胤有补救之计——常设禁军十万于首都四方,亦无法制止贼惦记,在平息辽国之争之后,紧接着又有金国之斗。

按照当时宋朝的国力,就好像现在美军一样是吃着罐头上战场,没有可能被虽强悍但国力堪弱的金国欺凌。

的确如此,宋朝对待士兵并不刻薄,时不时会提供大量的“腊猪腿”给战场上的士兵享用。

正是这种优厚待遇,给宋朝带来灭顶之灾!

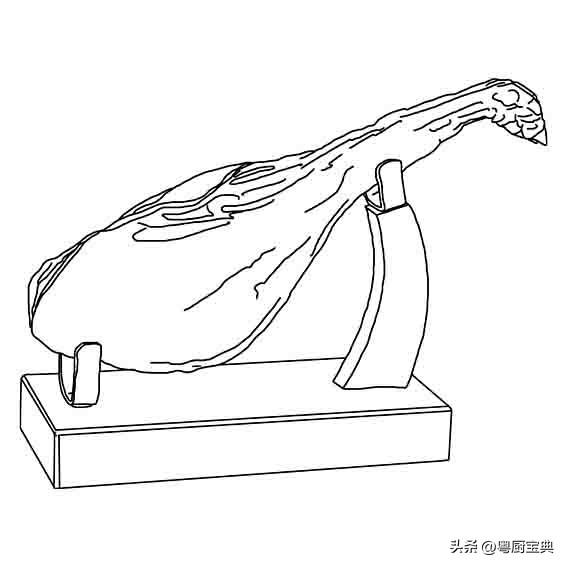

金华火腿克服了肉制品出现肉毒芽孢菌的形成,使肉制品膳食更安全

在当时这却是一个谜。

在战场上,宋朝士兵离奇地像得了瘟疫一样大批猝死,即使是神医亦无可救药。更奇怪的,是只有河北义兵都总管宗泽(1060—1128年)所率领的来自浙江的士兵一直安然无恙。

有时候不到你不信,世间上似乎真有五行相克的事儿。

经过排查,宗泽发现士兵离奇死亡是与食品有关,而且言之凿凿说是出在“腊猪腿”身上。

依据五行学的说法,金国为“金”得要用“火”相克,可偏偏一般的“腊猪腿”无甚“火”色可言,不能克“金”。

惟有浙江出产的“腊猪腿”具“火”色,吃了这种食物的士兵才有可能抵御金兵。

以当时的科学知识,也只有这个答案了。

其实,对于强盛的宋朝怎么会败给金国之谜,要迨至近代才被破解。

答案并非是五行相克,而是肉毒杆菌在作祟。

经现代病理学的研究证明,肉毒杆菌(全称“肉毒梭状芽孢杆菌”)是一种生长在缺氧环境下的细菌,在晾晒保鲜食品及冷冻(或冷藏)食品中有顽强的生命力,无论高温抑或低温也能生存,是目前已知的毒性最强的毒素之一。

肉毒杆菌是一种致命病菌,一经进入人体,就会攻击人的神经系统,轻则出现头晕、呼吸困难及肌肉乏力,重则致人于死地。

宋朝时不时提供大量的“腊猪腿”给战场上的士兵享用,正是犯了这样的错误,使军队战斗力骤降,给金国捡了个大便宜。

肉毒杆菌几乎是无药可克,目前已知的惟一克星就是亚硝酸盐。

宗泽率领的浙江士兵之所以安然无恙,享用的正是添加了亚硝酸盐的“腊猪腿”。

对于中国人来说,亚硝酸盐一点也不陌生,“四大发明”之一的火药,就是用它与木炭、硫磺配成。

100多年以前,西方人一直认为添加亚硝酸盐(Nitrite)没有任何益处,只是中国人为图取所谓五行相克而使用的一种把戏。

表面上的确如是,添加了亚硝酸盐之后的“腊猪腿”无疑赋上火彤彤的红艳之色——这亦是后来人们将“腊猪腿”呼作“火腿”的原因,有“火”能克“金”之相。

100多年以来,西方的科学家不得惊叹和承认中国人使用亚硝酸盐的先进性和科学性。

广式腊肠

亚硝酸盐有什么功用呢?亚硝酸盐(NaNo2)具有抗氧化、保鲜、发色、护色、抑菌、增香、保水、嫩肉等的功效。

遗憾的是,800多年以来我们对于来自浙江的“金华火腿”都是集中吹嘘其有火彤之色,至于为何在制作之中添加亚硝酸盐却只字没提。

当回顾这段历史之后,我们不禁发现西方人说“金华火腿”——中国晾晒保鲜食品的代表作,添加亚硝酸盐是为图取所谓五行相克而使用的把戏不无道理。

因为我们无法解释添加亚硝酸盐的箇中原由,以致从拥有先进性和科学性变成一无所知。

由于我们的无知,噍,我们也跟着西方人的无知而起舞。

既是认定为把戏,某些西方人便武断地认为亚硝酸盐添加在食品之中没有任何益处。

1950年代,西方某个实验室哗然亚硝酸盐竟是“有害物质”(中国人早已知道,在中医书上也屡有提及),提请国际禁止添加食用。

广式腊肉

紧接着的危害性,比亚硝酸盐的毒性更强:

一旦食用了晾晒保鲜食品及冷冻保鲜食品后感染了肉毒杆菌,几乎是无药可救。

前者可以控制使用量,后者则不可预见和不可收拾。

至1980年代,我国也曾一道跟随国际禁止使用亚硝酸盐。

尽管国内鲜有报导有人因食用晾晒保鲜食品感染肉毒杆菌的事件,但它至少带来了另一个问题。

由于没有了亚硝酸盐的帮助,晾晒保鲜食品——“金华火腿”在晾晒的过程中极易变质腐烂,常常招惹苍蝇光顾。加工人员别无它法,惟有动用纯粹有害无益的农药帮忙。

这只是“腊”的一个小插曲!

那么,“腊”配用了亚硝酸盐是不是就如西方人所说仅为图取色泽而使出的把戏呢?

不是!

尽管中国人自己只字没提,但实际上却已做到。

在1920年代,广州曾经发生过一段晾晒保鲜食品技术大比拼的事件。

当时有两间“腊味店”同在一条街上经营,为了战胜对手,两商号各出其谋,诸如拼造型——将猪头修腊成笑脸,拼摆砌——将卖场摆布得十分震憾……最后其中一家商号推出蒸熟不收缩的“腊肠”“腊肉”,才宣告这场大比拼以这家商号的胜利而结束。

为什么这家商号的“腊肠”“腊肉”蒸熟不收缩呢?

就是使出了“金华火腿”的撒手锏——亚硝酸盐!

即使是现在的文献,对于亚硝酸盐的功用,多集中列举其表现在抗氧化、保鲜、发色、抑菌以及增香方面,而极少介绍其表现还有保水和嫩肉的功效。

如果不将保水、嫩肉的功效归入亚硝酸盐的功用之中,恐怕是犯了以偏赅全的错误,无法展述“腊”的变化。

笔者曾经作过这样的实验,将鸭肾(肫)分成两组,并分别秤重,一组用0.01%的过面亚硝酸盐溶液浸泡25分钟,再用清水漂洗15分钟;另一组不作处理。

然后分别用同样的卤水以100摄氏度卤煮30分钟。

用0.01%亚硝酸盐溶液浸泡过的鸭肾(肫)鼓胀不收缩,质地弹软,切面光滑平整,成率为95%。

不作处理的鸭肾(肫)紧塌收缩,质地艮实,切面凹凸不平,成率为68%。

从中说明,亚硝酸盐除了抗氧化、保鲜、发色、抑菌以及增香的功效之外,还具有保水、嫩肉的功效。

这亦是“金华火腿”这种晾晒保鲜食品历久不衰的原因!

说到这里,有读者或许已恍然大悟,宋代肇始的“腊”再挟同“腌”,已不是单纯为保鲜而保鲜了,而是已经加入了改变食物“质感”的元素在里头。

事实上,真正的“质感技术”并不始自“腊”,而是始自“腌”。因为前者是食物长期保鲜的方法,不能成为常态;要做到常态,惟有是“腌”——食物短期保鲜的方法。

“腌”脱颖而出,并从“腊”中分离出来,也是始于宋代。

不同的是,“腊”始于宋代的上半段——北宋,“腌”始于宋代的下半段——南宋。

“腌”受到青睐,要从北宋第四代皇帝仁宗赵祯(1010年—1063年)说起。

《宋史·仁宗本纪》(撰修于元代至正三年,即1343年)有云:“仁宗宫中夜饥,思膳烧羊。”

足以说明赵祯是一个酷爱啖吃烧烤食品的皇帝,其龙兴之地——江宁府——即后来惯称“金陵”的南京,更有一味令他朝思暮想的食品——“金陵烧鸭”。

史书上没有明确记录着赵祯对“金陵烧鸭”的钟爱程度,但从这一食品后来跻身成为宫廷御食,就可以窥见赵祯对这种食品是何等的喜好。

“金陵烧鸭”是怎样制作的呢?

是将鸭羽褪去,由右腋下开小孔掏出内脏,并在小孔探入橕子将鸭胸撑起;用铁叉从鸭髀与鸭臀中间插入,经过鸭腔由鸭肩穿出,并将鸭头固定在铁叉尖;接着用开水烫紧鸭皮,并涂上麦芽糖;在通风处晾干表皮,手托铁叉在明火上转摝,使鸭皮赋上色泽、发出香味并使鸭肉成熟。

“金陵烧鸭”受到青睐,是这种食品借助了麦芽糖的焦化反应,使鸭皮披上艳红之色,使鸭肉散发馝馞之香。

有读者眼利,很快就发现“金陵烧鸭”的制作由始至终都没有投味。不禁会说,这与“腌”有干系吗?

本来是没有干系,但随着历史的演变,却有着很大的关联。

13世纪中期,即南宋恭帝赵昺在德祐年间受到元朝蒙古大军的猛烈攻击,皇帝赵㬎被俘,其兄赵昰在福建即皇帝位伺机反击。

然而,不出三年,赵昰却因被元军追击受惊而死。反击元军的任务落到了身在广东年仅6岁的赵昺肩膀之上。

赵昺只是垂死抵抗了两年左右,以“崖门海战”失败而告终。

然而,这两年间掌握宫廷御食的厨师随朝廷来到了仍是蛮荒的广东。

元朝没有因为推翻宋朝而优待亡国的遗民。

相反,他们将长江以北的人称作“汉人”,地位略低一等。将长江以南的人,即原来南宋管辖的遗民称为“南人”,地位比“汉人”还低。更甚的是,前朝旧臣比“南人”地位更低,几乎是剿杀无赦的对象。

为免遭到剿杀,掌握宋朝宫廷御食的厨师们还是想出了各种方法来迷惑蒙古人。

首先,他们将鸭改为鹅,而且是广东独有的黑鬃鹅。蒙古人当然料不到新来到埠的“金陵人”竟然会烹饪当地的食材。与此同时,御厨们再颠覆性地以挂炉烧代替明炉烧,宫廷御食的影子便隐藏得密密实实。

不过,接着的改变与迷惑蒙古人的方法无关。

未完,请参阅《烹饪知识:腌制技术发展的历史(四)》

,