佛教历史上有过几次重大的分裂,这几次分裂都是伴随着佛经的大集结产生的,佛陀灭度以后,摩诃迦叶大长老组织了佛教历史上的第一次大集结——七叶窟集结,由阿难尊者诵出经藏、优婆离尊者(或优波离)诵出律藏,完成了对佛陀言教的第一次大整理。但这次集结并未留下文字记载,仅仅凭借着五百阿罗汉以及其弟子的口口相传留存了下来。事实上,与这次集结同时期也举行了一次大集结,历史上将其称之为“窟外集结”,参与这一集结的长老们都是大众部的弟子,他们也以同样的形式进行了佛陀言教的整理。

七叶窟集结和窟外集结同时进行,是因为摩诃迦叶长老不允许未证果的弟子进入窟内,但这些弟子也或多或少地听闻了佛法,于是他们认为自己也有参与集结的权力。在这一点上,以摩诃迦叶长老为首的僧团核心弟子与僧团边缘弟子之间,产生了比较激烈的矛盾,这也为后来的大众部与上座部的分裂埋下了伏笔。其实,摩诃迦叶长老与阿难尊者之间也有分歧,这一分歧是关于“小小戒”的争论,阿难尊者无法准确地描述佛是否说过小小戒无需遵守,但他又觉得佛好像对他说过这件事情,于是这件事便引发了他与摩诃迦叶之间的争论。

当然,摩诃迦叶在佛陀的十大弟子中是以“苦行第一”著称的,他理所当然地认为“小小戒”应当遵守。而阿难是佛陀的内侍弟子,他在僧团中是比较年轻的一派,加上他的性格又比较活泼,他对于小小戒的态度是比较随意的。但七叶窟内集结的最终结果,还是认定小小戒应当被遵守,最终以这样的方式得到了大家的一致通过。佛灭百年后,毗舍离城的长老耶舍就“十事非法”的问题,展开了第二次大集结,由戒律的问题导致了佛教上座部与大众部的大分裂,佛教史上将其称之为“根本分裂”,分裂的核心点是关于“持不持金钱”。

上座部的长老由于有人供养,所以他们不需要使用到金钱,于是他们能够严格地遵守戒律。但大众部的僧侣无人供养,加上当时古印度的工商业高度发达,很多僧侣在城中乞不到食物,只能化来金钱。于是大众部的僧侣便对“不持金钱”提出了异议,上座部的长老认为他们不如法,两者之间就此决裂。到了阿育王时期,佛教开始了第三次大集结,这次集结的原因是佛教中混入了大量的外道,长老目犍连子帝须在华氏城主持了这次集结。阿育王是著名的护持佛教的国王,大量的外道在他统治的地区无法生存,于是便只能化成佛教徒混入僧团,导致了佛教义理和戒律的败坏。

佛教的分裂

随着佛经的不断集结,部派佛教不断地分类成各种宗派,最终在大众部中产生了大乘思想的萌芽。到了迦腻色迦王统治的犍陀罗国,佛教开始了历史上的第四次大集结,这次集结出的经典是《大毗婆沙论》,极大地提高了说一切有部的地位。当然,在华氏城集结之后不久,佛经就开始有文字记载了,具体的时间在第四次集结之前。所以到了第四次集结的时候,佛经就开始正式以文字的形式流传了下来,随后不断地进行广泛地传播。以上是历史学家对于佛经集结的一些看法,并非是按照佛教教义来讲的,各位读者不必要对笔者上纲上线,尤其是“大乘到底是脱胎与部派佛教,还是佛的三乘是根据众生根器的显现,本是一佛乘”这个问题,笔者不在本文中进行讨论。

从佛教历史上的数次大分裂中,我们能够清楚地得知一些信息,即这些分裂的内因基本上都是围绕戒律分歧和外道混入引起的。比如“七叶窟集结”时阿难和迦叶长老的分歧,以及“十事非法”所造成的部派根本分裂,都是由于佛教内部的僧众对戒律的理解不同引起的。而华氏城集结的根本原因,是由于外道混入引起的,但这些外道在被目犍连子帝须长老赶出僧伽之后,是否继续以佛弟子的身份外出弘法,恐怕是一个不大好讨论的问题。因为这个问题一旦被讨论,就必然涉及到佛经的纯洁性的问题,笔者在本章中也不进行详细地讨论。

事实上,在佛陀弘法的晚年,戒律分歧以及外道腐蚀的情况已经出现了,最终导致的事件就是著名的“提婆达多反佛”。这件事不仅深深地伤害了晚年的佛陀,也给佛教僧团留下了一个很不好的示范,它事实上深刻地反映了佛教僧团内部出现的大问题。提婆达多被称为佛教的“五逆罪人”,他犯下了三项不可饶恕的过错——杀比丘尼、出佛身血、破和合僧,越是原始的佛经中,提婆达多的评价就越趋近于负面,而大乘佛经中提婆达多的形象又发生了翻天覆地的变化,这与佛陀“本生类”的经典出现有很大的关系。

我们先来说一说提婆达多这个人,在很多佛经中对他都有极为详细的记载,比如《杂阿含经·十六·十八·三十八》、《中阿含经·二十七》、《增一阿含经·十一·十二》以及《出曜经》、《菩萨本行经》、《贤愚经》等数十部佛经中,都或多或少地提到了提婆达多的事迹。其中最具代表性的是两类经典,即“阿含类”和“本生类”的经典,其中又以《杂阿含经》、《增一阿含经》与《法华经·提婆达多品》为代表。但无论这些经典中最终如何描述提婆达多的结局,关于提婆达多这个人的介绍基本上是一致的,我们通过阅读这些经典大致能够得到以下的结论。

提婆达多

首先,提婆达多与佛陀是血亲关系,他是阿难陀侍者的亲兄弟,也是乔达摩·悉达多的堂弟。其次,提婆达多这个人长相俊美雄伟,而且在修行上极度精进。这一点我们是能够理解的,因为阿难陀尊者在佛经中就被记载为长相俊美,并且因此深受女信众的喜爱,《楞严经》甚至还出现了阿难差点因此而破戒的故事。当然,阿难差点破戒的故事在逻辑上是说不通的,寺庙里的师父一般都会解释成为“阿罗汉与佛陀对众生的示现”,这在教义上就能够讲通了。总而言之,提婆达多与他的兄弟阿难陀一样极富个人魅力,而且天资极为聪颖。

“四月七日食时生,身长一丈五尺四寸 ,大姓出家,聪明,有大神力,颜貌端正 ”。——《大藏经·阿含部》

“出家做比丘,十二年中善心修行:读经、诵经、问疑、受法、坐禅。尔时佛所说法,悉皆受持。”——《十诵律》

“十二年中,坐禅入定,心不移易,诵佛经六万”——《出曜经》

总而言之,提婆达多在佛前修行了12年之久,持戒精严且极度刻苦,他的收获也相当大。但随后发生的事情就很悲惨了,提婆达多走到了佛陀的对立面, 一举成为了所有佛教徒的反面教材,并且给当时的佛教僧团造成了不可估量的损失。他先是设计杀死了以神通著称的“莲华色比丘尼”,而后又三次设计杀害佛陀,最终导致佛足出血。提婆达多在得到了阿阇世王的供养之后,带领僧团的五百僧众出走,自命为大师破坏了僧伽的完整。杀比丘尼、出佛身血、破和合僧,这三项罪哪一个单拎出来都是大罪,提婆达多以一个人的力量就犯了三个,抛开对错不说,可以看出这个人绝对不是泛泛之辈。

而且,供养提婆达多的阿阇世王也是“五逆罪人”,他的罪名是“弑父”,阿阇世王发动政变后软禁其父亲,导致其父饿死在房间内。在佛教历史著名的“下地狱”的人有三个,即提婆达多、阿阇世王和琉璃王,现在在南亚依旧留存着传说中的“地狱入口”。琉璃王曾经流放了其父亲,并且将佛陀母族迦毗罗卫国的人民屠戮殆尽,自己最终横死。在阿含类经典中,这些人早期都是与佛教对立的人物,但到了大乘的经典中,这些人都被吸收成为了“本生类”故事中的主角,成为与佛共同演绎佛法的重要人物。

阿阇世王弑父

比如阿阇世王和提婆达多都被授记为“辟支佛”,提婆达多更是一跃而上成为了佛陀的老师,他与佛所产生的对立不过是“应机说法”。(《妙法莲华经·提婆达多品》)

对于这种种对比,笔者在本章中不去讨论,我们仅仅讨论“阿含类”经典中阐述的提婆达多与佛的对立缘由,借此为大家呈现两千多年前佛教的历史状况。提婆达多与佛反目的直接原因在于戒律,一共包含了五件事情在内,这五件事情都遭到了佛陀本人的否认。但是,在当时的佛教僧团中,有很多人都是支持提婆达多的,这也是提婆达多能够带领五百僧众出走的原因。

“尽形寿乞食;尽形寿著粪扫衣;尽形寿露坐;尽形寿不食酥、盐、鱼与肉;日中一食”(此援引圣严法师、太虚大师、星云大师相关著作,在家人不得看出家律)。

这五件事情其实都是一些极小的戒律,比如“终身着粪扫衣”的意思就是,僧众一生都不能穿完整的好衣服,即便是施主布施的也不行。这在佛陀看来是没有必要的,只要不过分华丽且符合僧众的穿衣规范的衣物,即便是整洁干净布料稍好也是没关系的。“尽形寿露坐”这条在很多经典中也被记载为“终身居阿兰若”,意思就是僧众一生都只能住在山林破败的茅草屋,不能进入城镇中的“精舍”去居住。这件事情也是很难办到的,佛陀晚年僧众人数众多,没有固定的住所根本无法安置这些僧众,佛对于这件事情也不同意。

佛一生讲法的地方都在恒河中下游地区,有两大护持佛教的雄主,即拘萨罗国的胜光王和摩揭陀国的频婆娑罗王,佛弘法的两大据点分别是拘萨罗国的舍卫城以及摩揭陀国的王舍城。我们现在熟知的竹林精舍、祇园精舍、鹿子母讲堂等重要的圣迹,都位于这两个国家之内。佛陀晚年时期的僧众太多了,庞大的组织人员不事劳动,断不是在野外居住能够解决的。而“日中一食”这件事情,佛陀僧团也是做不到的,僧团中难免存在老弱病残的人员,那这样的人员与强健的僧众一样“日中一食”,对身体是极大的损害。

当然,很多读者或许要大谈感应、福报这类的东西,笔者以为这很容易导致迷信。佛住世说法期间,是不大谈这些的,说的法也都十分平常易懂,更没有将戒律神化成为感应之类的东西。以历史的角度去看,佛陀当时在人间行走,他要考虑到僧团的实际情况,过于严格的戒律是佛本人不愿意示现的。

因为当时与佛教并存的教派有很多,除了老牌的婆罗门教之外,还有各种外道存在,其中最具代表性的是耆那教。耆那教在组织、义理、教义上与佛教极度相似,当时的影响力是与佛教比肩的,过于严格的戒律对于弘法来说不是好事。

提婆达多反佛

这些戒律的对错,笔者没有资格去讨论,但我们或许可以理解为,佛陀当时根据现实情况大开方便之门。而“不吃鱼肉、盐、牛奶制品”这样的戒律,早期佛教僧团也没有严格规定,当时的规定是“三净肉”,即“不闻杀、不见杀、不为己杀”的肉类,便可以食用。牛奶和盐这样的戒律,更是很难找到踪迹,佛陀曾经还以“牛奶”、“奶酪”等做比喻,可见佛陀对此并未严格要求。而“终身乞食”这一条,的确是佛教的戒律,但是存在特殊情况的——僧团有义务照顾生病的僧众。在这种情况下,僧众是可以不参加乞食,分食其他僧众化来的食物以保重身体。

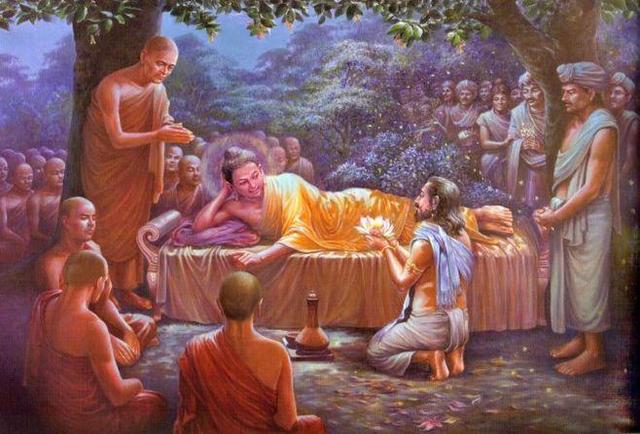

事实上,提婆达多提出的这五件事情,站在佛教戒律的角度来看也并非不合理,只不过它更加激进走向了苦行。佛陀本人虽然在成道之前放弃了苦行,但他并未对苦行表现出明显的反对,他是肯定个体的精进行为的。佛陀十大弟子之一的摩诃迦叶长老,就是以“苦行第一”著称的,佛陀不仅对他大加赞赏,而且给予了他“升半座”的荣耀。佛经中记载,佛见到迦叶尊者晚年时仍旧离群索居修“头陀行”,于是便将自己的半座赐给他,希望他能够脱去粪扫衣回归僧团养老,但摩诃迦叶大长老拒绝了佛陀的好意。

由此我们可以看出,佛陀不否定个人的苦行,但是也不倡导这种离群索居的修行方式,他认为僧众最终应当回归到僧团中。在佛灭度以前,将摩诃迦叶任命为了“第一代付法藏者”,自此以后摩诃迦叶长老成为了僧团事务的负责人,回归了僧团。从这个角度来看,提婆达多诉说的五件事情虽然与佛陀的意愿不符,但不大可能成为他与佛陀反目的最主要原因。那么,提婆达多与世尊反目的最终原因是什么呢?那便是他以苦行为幌子,带领一大批僧众接近外道思想,这在佛看来才是最大的叛逆。

幼时与释尊、阿难陀共习诸艺,其技优异,常与释尊竞争。佛陀成道后,随佛陀出家,于十二年间善心修行,精勤不懈。后因未能得圣果而退转其心,渐生恶念,欲学神通而得利养,佛陀不许,遂至十力迦叶处习得神通力,受摩揭陀国阿阇世太子之供养。由是,提婆愈加憍慢,欲代佛陀领导僧团,亦未得佛陀允许。此后提婆率五百徒众脱离僧团,自称大师,制定五法,以此为速得涅盘之道,遂破僧伽之和合。——《毗奈耶破僧事》

佛降服六师外道壁画

提婆达多在跟随佛陀修行十二年之后,没有修成正果于是心生倦怠,他想要向佛陀学习神通遭到了拒绝。于是,他便向著名的外道十力迦叶(后皈依佛教,见《杂阿含经》)学习神通,受到了摩揭陀国王阿阇世王的供养。佛陀曾数次劝阻提婆达多与僧众,不要贪慕阿阇世王的供养,但最终还是没能阻止五百僧众在提婆达多的带领下出走,酿成了破和合僧的惨剧。

而提婆达多之所以这么贪慕世俗的供养,是因为他在此时“否定轮回,只认今生”,走到了佛教教义的反面,沿袭了六师外道中“顺世论”的观点。

稍微有佛教常识的读者都会知道,“业力轮回”的教义是佛教的核心教义之一,提婆达多持有“顺世外道”的理念从根本上违反了佛教的理念,这才是他与佛陀彻底决裂的根本原因。当然,戒律上的分歧是他带领僧团出走的直接原因,但正是他接受外道观点认定“只有今生”,才会对阿阇世王的供养如此执著。以上,便是佛教历史上著名的“提婆达多反佛”事件的始末,也是佛教发展史上暴露出的重大的缺陷。这些缺陷中最为致命的两点便是戒律争论与外道的混入,即便是佛陀住世期间也无法有效地解决,而佛灭后更是导致了僧团的数次分裂。

当然,由于佛教本身是反对“婆罗门教”的“神创万物”的观点的,于是它在教义上并不存在一个唯一的造物主,这导致佛教从一诞生就有多神论的倾向。而且佛教不具备根本经,佛住世期间只留下了“三法印”以及“以戒为师”的训诫,这导致佛教理论在后期不断地膨胀,产生了数量庞大到一个人一辈子都难以读完的经典。虽然“一实相印”在“三法印”的基础上发挥了出来,起到了一个统摄三藏的作用,但佛教支派众多且教义繁杂确实使得它的传播出现了很大的问题。佛教的分裂从客观上来讲是必然的,这是佛教理论的根基决定的,我们必须要正视这个问题。

但笔者还是坚持一个观点,那就是对于佛教的历史我们既不要神化也不要遮掩,对于佛陀的形象更是不能一味地神化,而是要回归到最核心的佛教义理的本质——解脱生死。

佛教最伟大的地方就在于此,而不是现在我们看到的寺庙里的形形色色的神祇,它之所以在千百年来吸引无数人信仰皈依,是由于它超越世俗的日常,将目光投射到生死、宇宙、解脱中。我们学佛,究其根本是学佛的完满人格以及其大慈大悲的情怀,佛以其无上的愿力救度无边无量的众生,他一直在众生之中行走。而佛教,无论我们是否认为它是宗教,它终究与世间的一切事物一样,有着从萌芽到初期再到成熟的发展过程,倘若以虚幻的神学色彩掩盖全部的历史,那断不是笔者心中以为应当有的学佛态度。

佛之人格与佛之情怀

“以筏喻者,法尚应舍,何况非法”,各位也不必执著于是是非非,我们所知所见的佛与佛教也不过是渡海之筏。或是真或是幻,也不过是心识化现的一片光影,假设你把这片光影看成是真,那必然不得解脱。但你要是以为这片光影是假,那你即可便堕入苦海,真幻如此难以思量,文字只是旁敲侧击的无用之物。谨以此文,与各位回顾一下历史上发生的“提婆达多反佛”事件,南无阿弥陀佛!

,