近日一位电大老同学的回忆文章,勾起了我的记忆,最难忘的是我差一点与电大错过。

电大,现在的年轻人可能不知道这是一所什么样的大学,它的全称是中央广播电视大学,分布在各省市的分校就以省市的名称命名,例如我上的就叫江苏广播电视大学。不过,这所大学现在叫国家开放大学了。

中央广播电视大学创办于1979年,开启了中国远程开放教育的先河,特别重要的意义是它打开了一扇门,为和我一样因为各种原因在文革结束恢复高考时没能实现大学梦的社会各界青年,提供了难得的上大学机会。

我的原因是当兵。

我是七七年入伍的,正是这一年恢复了高考。我的同学在考大学,而我整天在训练场上摸爬滚打地练习射击、投弹等军事技能。到八零年底我退伍回南京,与同学见面一聊,哎呀,谁谁已经大学生了。心底里泛起的是一种既羡慕又不服的滋味,凭什么?同班的,我也不差啊,特别是文科。唉,只能怪自己错过了高考这个机遇啊,参加工作以后我也渐渐地淡去了上大学的念头。

没想到,电大来了!而且在八二年电大第一次招收文科生,我觉得自己的机会来了。那时我已经在一家国营大型企业党委办公室做干事,我知道集团公司发的电大招收在职职工的通知,我是符合报名条件的。于是我报了名,在工作之余我埋头进行高考复习,还花钱上了补习班。有一次地理测试,我得了20多分,试卷上老师用红字批改的分数特别刺眼,我将这张卷子贴在家里显眼的地方,督促自己好好复习,后来在考试中我的地理得分不少。记得进入电大考场前,我在准考证上写下了这样一句豪言壮语:人生能有几回搏!

努力没有白费,我考上电大了!

正当我准备拿着入学通知书去学校报到的时候,一个猝不及防的意外砸向了兴高采烈的我,单位通知我不能上学!一是因为我的工作需要不能脱产上学,二是每学期六百元的学费单位不能提供。一句话,不能上学。要知道学校已近开始报到了。通过了解,我知道了一些内情,原来是个别有点权利的人对我考上电大是羡慕嫉妒恨!我是退伍军人,党员,如果再上了大学,那还不是前途无量啊?现在阻止为时不晚。作为一个步入社会不久,涉世不深的兴抖抖的青年来说,那里会想到“木秀于林风必摧之”的潜规则啊,可能在平时的言语中得罪了个别人,自己还没有意识到罢了。这下好了,居然到了大学门口,拿着入学通知进不去!呵呵,直到事隔三十多年的今天,回想起来,我当时的情绪是多么的愤怒!

不过在这个时候,我表现出一个军人的基本素质,面对困难,无论什么困难,去克服!部队艰苦的锻炼,使我从一个娇生惯养的城市兵成长为一个能够带领一班人完成各种任务的班长,那还真不是吹的。服役的最后一年我到部队农场干了一年,那个苦可真是让我一辈子铭心刻骨。比如插秧,连长布置任务手一指说,这块田就是你们班今天的任务。我回头一看,吓死你!好大一大块田啊!二话不说,立即带头跳下水田,开始插秧,那可是要弯着腰,一下又一下地将秧苗插到田里的,插秧过程中最痛的是腰,恨不能平躺在地上再也不起来。然而,再大的田,也在我,在全班,在全连官兵的努力下,变成了一眼望不到头的绿色田野。由此,我对人的潜能,对人的意志的巨大作用,有了切身的体验和认识。

绝不坐以待毙。我立即行动起来,我知道解决这个问题的关键是企业的主要领导,我钦佩的一位厂长。我相信这位厂长应该会理解和支持我渴望学习的愿望,我给他写了一封长信,陈述了我的求学愿望和学成后回到企业更好工作的态度。同时我直接找到了我的顶头上司——一位书记的家里,当面向他陈述了我的想法。应该说在那个年代像我这样遇到问题,采取直接面对领导,从文字表达到语言陈述,袒露心迹诚恳表态的还是不多的(也可以说是厚着脸皮去恳求吧),一般人在这种情况下也就放弃了,因为当时职工脱产上学是需要组织同意的。

我的行动收到了成效!厂长、书记两位主要领导对我表示了理解和支持,同意我脱产上学并报销每学期的学费。要知道,那个年代六百元对于我这样每月工资只有三十多元的年轻人来说,可是一个天文数字啊。后来我听说还有一些好心人在背地里说了我的好话,给予我默默的支持。感谢这位厂长,感谢这位书记,感谢为我说话的好心人,让我梦想的翅膀没有折断。

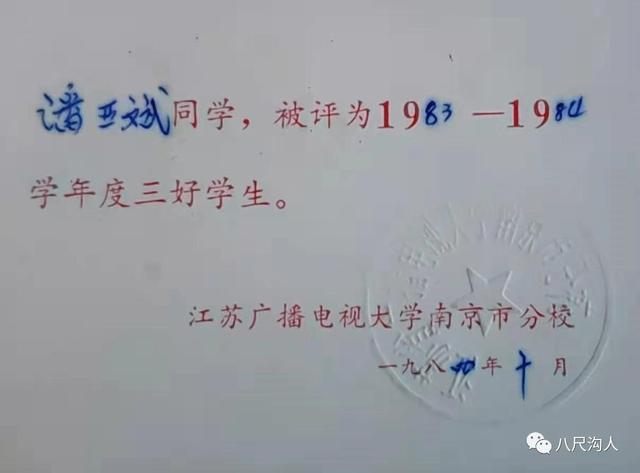

等到我忙完这些,拿着入学通知到地处武定门附近的江苏广播电视大学南京分校报到的时候,我们这个班已经上课快一个月了。当我坐在教室里和同学们一起听老师讲课的时候,有一种恍如梦中的感觉。不容易啊,终于赶上大学的末班车了。

我们这个班的同学来自工业系统,相互之间年龄有十多岁的差别,这也算是当时包括电大在内的五大成人高考学校的一个特色吧。千万不要小看这个成人高考,还有这个年龄差异很大的奇怪现象,那可是许许多多被文革耽误的有志青年,奋力拼搏实现大学梦想的真实过程,从而也是那个伟大时代的真实写照。我们这个班的同学所表现的学习热情和学习效果可以为此作证!

回想这段电大的经历,我庆幸自己在人生关键时刻,通过自己的努力,“扼住了命运的喉咙”!这好像是贝多芬的一句话,我感觉特别带劲!同时,我也感谢那些让我遇到挫折和磨难的往日时光。

谨以此文,纪念我的电大岁月。

(2019年11月7日写于南京)

作者简介:潘亚斌,江苏省南京市人,1977年入伍并任班长,1979年7月1日入党,1980年退伍后任南京第一印染厂宣传科长、《南印报》主编, 1982年—1985年在江苏广播电视大学中文系语文专业学习,先后任中美合资南京金芭蕾化妆品有限公司销售部经理、生力啤酒公司南京分公司经理、江苏舜天鸿泰集团副总经理、江苏枫帆建设集团常务副总经理,江苏省公共关系协会副秘书长、省公关协会《品牌江苏》杂志主编。2019年参与并负责江苏枫帆建设集团所属的南京枫帆足球俱乐部管理工作。

,