草原栖息地的再次启程

——“聚焦农业文化遗产保护系列报道”之三

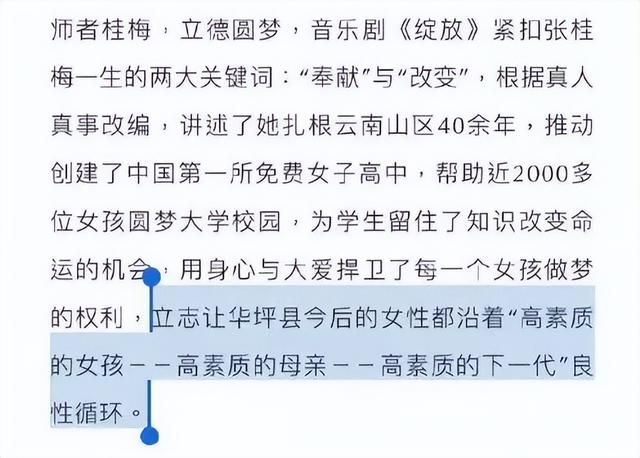

“雄伟苍翠的罕乌拉山景,犹如父亲威武的身影;清澈流淌的黑哈尔河水,好比是母亲的甘甜乳精。这是我们温暖的故乡,阿鲁科尔沁美好的地方……”又是一年秋意浓,悠扬浑厚的牧歌在内蒙古自治区阿鲁科尔沁草原飘扬,巴彦温都尔苏木的牧民们结束了近4个月的夏营地生活后,陆续整装出发。经过两三天的路程,他们终于赶在天黑前来到冬营地,开始忙着为牲畜准备过冬的草料。袅袅炊烟升起,给广袤宁静的草原平添了几分烟火气。

冬季南迁、夏季北移,这是阿鲁科尔沁草原牧民们千百年来恪守的古老习俗。2022年5月,阿鲁科尔沁草原游牧系统被联合国粮农组织正式认定为全球重要农业文化遗产,也是目前全球唯一一个蒙古族特色的草原游牧系统。

延续和发展游牧民族逐水草而居、骑马射箭的传统游牧生产生活方式和极具民族特色的歌舞音乐、民间工艺等各类传统文化,在今天,被更多的守护力量赋予更新的意义。

阿鲁科尔沁草原深秋南迁的马群。

和希格都楞的幸福与担忧

今年32岁的和希格都楞高中毕业后外出打工,兜兜转转一圈后,又回到了阿鲁科尔沁草原——他土生土长的地方。这也是他周围很多小伙伴的选择。

“舍不得离开这里,有时候做梦都会想起。”和希格都楞略带羞涩地说。

白雪皑皑下,冬牧场里和希格都楞的家。

和希格都楞在骑马放牧。

清晨,天刚蒙蒙亮,家住巴彦温都尔苏木那日苏台嘎查的牧民们就已经开始骑马放牧。和希格都楞一个转身,也跨上了马背。草原上没有明显的标志,但对他来说,这里的一草一木早就如同自家的牛羊一样,全都记在心里。

作为中国古代草原游牧文化的发祥地,阿鲁科尔沁草原有文字记载和文物佐证的历史就达5000多年,其核心区巴彦温都尔苏木总面积500万亩,涉及23个嘎查,养育着1.5万余名牧民。除了放牧,和希格都楞还做了件父辈们想都没想过的事情。他和小伙伴们一起,努力把游牧文化、本地特产推向更广阔的市场。如今,本地的牛羊肉、奶制品……不仅在线下土特产实体店得到推广,更成了网店里的“销量爆款”。

但和希格都楞也有为草原苦恼的时候:生产生活日渐现代化,草原旅游业越来越红火,可嘎查里的生活垃圾、建筑垃圾也越来越多。

2020年,阿鲁科尔沁旗检察院检察官到巴彦温都尔苏木开展普法宣传时,发现这里存在生活垃圾露天堆放、焚烧等问题,不仅影响当地牧民的生活环境,还有向外扩散影响整体草原生态的趋势。该院及时向巴彦温都尔苏木政府发出公益诉讼诉前检察建议,对方接到检察建议后立即开展“居住环境、河湖环境整治”专项行动,堆放的垃圾很快得到清理,嘎查公益岗的保洁员也上了岗,环境卫生实现常态化管理。

垃圾运走了,嘎查变干净了,草原又恢复了原来的样子。看到家乡环境的变化,和希格都楞也主动加入公益诉讼检察宣传行列,成为一名“编外宣传员”。

“牧民的货车车轮从未离开过转场路上唯一的车辙印,展示奶食文化的牧民怕洗洁精污染草原,便不厌其烦地用沸水擦洗碗筷……草原就是我们最珍贵的‘绿水青山’。”和希格都楞向检察官说起牧民对草原的深情。

但是,和希格都楞的担心还是挥之不去,“现在气候不断变化、游牧人数也不断下降,草场还是受到不少威胁,接下来该怎么办?”

那些“想到并正在做”的事

成立游牧系统管理委员会、内蒙古塔林花国家草原自然公园管护中心等管理机构,制定出台《阿鲁科尔沁草原游牧系统保护与发展规划》《阿鲁科尔沁草原游牧系统保护暂行办法》等一系列规划和政策性文件,不断加强生态保护、落实草畜平衡,推动游牧系统可持续发展。和希格都楞的担心,其实一直也是近年来阿鲁科尔沁旗相关部门“想到并正在做”的事情。

在草原保护过程中,游牧人数下降、气候变化造成的草场退化等问题客观存在,“草原游牧系统想要持续良性循环,必须要有法律的监督与守护、要有相关部门的协作配合。”阿鲁科尔沁旗农业文化遗产保护中心主任王志伟这些年一直奔走在保护草原的最前线。在他看来,“所有的精兵强将,一个也不能少”。

检察官在草原盛会“那达慕”现场为牧民开展法治宣传。

今年8月,阿鲁科尔沁旗检察院副检察长李博和同事们又一次来到该旗蒙古族传统那达慕盛会上“摆摊”普法。“现在,毁坏草原、猎捕动物的事情不多了,草原越来越美了!”听着牧民们的话,李博咧着嘴笑开了花。生于斯、长于斯,没有什么比能为家乡做点实实在在的事更让她开心的了。

5年前的一起案件,让检察官们至今难忘。当时,钟某和外孙李某因家庭困难,在嘎查分配的草牧场上非法开垦,种植了50多亩绿豆和玉米。被当地林草局发现并下达责令整改通知书后,爷孙俩仍拖着不整改。案件被移送至阿鲁科尔沁旗检察院,办案检察官耐心地和他们沟通后才发现,爷孙俩根本没有意识到自己的问题:“在草原上种草和种豆不都一样吗?”

考虑到绿豆和玉米马上就能收割,不能因为办案让牧民生活“遭了殃”,检察机关能动履职,适当延长整改时间。不久,收割了农作物的爷孙俩第一时间恢复了草原植被。考虑到爷孙俩犯罪情节显著轻微、危害不大并主动认罪认罚,阿鲁科尔沁旗检察院对两人作出相对不起诉决定。

“部分牧民对法律较为陌生,对开垦草原的行为更是缺少系统认识。”案结时,当地申报全球重要农业文化遗产的工作刚开始。开发先“开智”,李博和同事们决定,“一定要让牧民们知道,法律就是草原的‘守护神’。”

检察官走进牧民家中了解牧民法律诉求。

5年来,检察官的足迹遍布草原的每个嘎查。牧民们看不懂汉语,他们便将自己翻译制作的蒙汉双语普法宣传册送到牧民们手中,上万份的宣传册中详细写着保护草原的相关法律知识,也留下了线索反映方式。

苍茫草原上,每一株草、每一棵树、每一个生命,都值得尊敬。151种鸟类、30种野生哺乳动物、13种鱼类,作为多种生物赖以生存的家园,阿鲁科尔沁草原随时可见野生马鹿、大鸨、黑鹳等动物自由穿行。

2017年底,高格斯台罕乌拉国家级自然保护区被一起非法猎杀野生动物案打破了宁静。木某等4名盗猎者非法猎杀一头国家二级保护野生动物马鹿。三天后,贪心不足的盗猎者又来到保护区内,猎捕了一只国家“三有”保护动物野猪(现为国家二级保护动物)。

木某等人在国家级自然保护区内非法猎杀野生动物的行为严重破坏了生态环境资源。阿鲁科尔沁旗检察院依法对4人提起刑事附带民事公益诉讼。2018年12月,阿鲁科尔沁旗法院作出判决,支持检察院的全部诉讼请求,盗猎者分别被判处十个月至六个月不等的有期徒刑,各并处罚金。4人当庭赔偿了生态价值损失1.55万元。

一案激起千层浪。该案办结后,阿鲁科尔沁旗检察院开始定期开展生态检察专项监督工作。高格斯台罕乌拉国家级自然保护区地处大兴安岭南麓,有森林、灌丛、草原、湿地等多样的生态系统,是东北平原和蒙古高原的重要水源涵养地。为有效促进草原游牧系统的生态文明建设,该院于2019年7月与该保护区管理局签署公益诉讼合作意向书,建立常态化联络、联席会议、调查取证相互配合等多项机制,明确了在森林、草原、湿地保护,重点、濒危动植物保护以及水资源保护等领域公益诉讼工作中的合作范围。

检察院与管理局牵起了手,检察官也与牧民们结成了保护联盟,守护草原游牧生态系统的“防火墙”愈发牢固,盗猎案件也鲜有发生。

草原的事,没有一件是小事

牛羊成群,浩浩荡荡。每年6月和9月,阿鲁科尔沁草原上都会上演一幅上万头马牛羊大迁徙的图景,当地牧民通过夏冬牧场“转场”放牧方式,确保草原植被保护和水资源合理利用。“牧场就是牧民们生产生活的保障。对我们公益诉讼检察官来说,涉及草原的事,没有一件是小事。”李博的态度很明确。

2021年5月的一天,高格斯台罕乌拉国家级自然保护区的工作人员给负责常态化联络的检察官打来电话:“草原上有根电线杆歪了,我们联系了电力部门,但一直没人来修。”检察官赶到现场,一番查看后发现,年久失修的电线杆周边还有牧户居住,牲畜数量也不少。

“如果到了秋冬季节,草地干枯,风力加大,很容易引发草原火灾。”该院第一时间与阿鲁科尔沁旗发展和改革委员会进行磋商,建议其督促国网阿鲁科尔沁旗供电公司维修上述倾斜的电线杆,及时消除安全隐患,同时责令国网阿鲁科尔沁旗供电公司对辖区内的电力设备定期进行检修和维护。供电公司快速行动,倾斜的电线杆直立起来了,辖区内的电力设备也得到了全面排查,隐患被有效排除。

“我们解决不了的问题,检察院这么快就帮我们解决了,以后有难题还找你们。”电线杆修好后,高格斯台罕乌拉国家级自然保护区的负责人由衷地感叹。今年8月,内蒙古自治区人大常委会相关人员到阿鲁科尔沁旗检察院驻高格斯台罕乌拉国家级自然保护区公益诉讼协作办公室调研,对检察院在保护区开展的工作给予充分肯定。

2017年以来,阿鲁科尔沁旗检察院共办理草原保护案件线索71件,立案37件,发出检察建议37份,恢复草场千余亩。同时,以点带面对辖区14个苏木乡镇各嘎查村垃圾堆放问题进行了专项调查,发出检察建议督促相关职能部门提高农村牧区环境保护公共服务水平,农村牧区人居环境得到大幅提升。

作为一个以畜牧业为主体,农林相互依存、优势互补的复合生产体系,阿鲁科尔沁草原游牧系统入选全球重要农业文化遗产可谓众望所归。“让诸如阿鲁科尔沁草原这样的农业文化遗产更加完整地传承下去,是我们的重要使命。下一步工作中,农业部门将不断加强顶层设计,强化规划引领、监测评估、评选申报、国际交流等务实举措,着力推动农业文化遗产相关工作高质量发展。同时,与检察机关等相关部门加强协作,更好研究制定农业文化遗产保护条例,完善相关法律法规,共同提升全民保护农业文化遗产的意识和水平,更好地造福子孙后代。”农业农村部相关工作人员告诉记者。

谈及农业文化遗产保护的重要性,国家文物局相关工作人员表示:“我国是农耕社会,孕育了灿烂的农耕文明。农业文化遗产是我国文化遗产的重要组成部分。国家文物局一直以来高度重视农业文化遗产保护工作,先后印发《关于加强乡土建筑保护的通知》、制定《中国传统村落乡土建筑保护利用导则》,推动农业文化遗产和乡土建筑的保护,有效提升了相关文物保护利用水平。”

“希望检察公益诉讼在系统推进农业文化遗产保护传承利用的协同共治中守正创新,充分挖掘中华农耕文化和中华法治文化的智慧力量,助推高质量建设物质文明和精神文明相融合、人与自然和谐共生的生态文明,为创造人类文明新形态作出积极探索。”最高人民检察院第八检察厅副厅长邱景辉对此充满期待和信心。

加强协调协作

守护14亿中国人的乡愁

指出,人类在历史长河中创造了璀璨的农耕文明,保护农业文化遗产是人类共同的责任。我国农业文化遗产反映着不同类型的农耕方式、不同地域的自然特征、不同民族的传统文化,是人类农业文明发展的缩影,也彰显着中华民族的勤劳智慧,蕴含着14亿中国人的集体乡愁。加强中国农业文化遗产保护,是我国对世界的责任,也是建设社会主义现代化强国的必然要求。

加强农业文化遗产保护是城乡历史文化保护传承工作的重要任务。改革开放以来,特别是近十年来,我国城乡历史文化保护传承工作得到高度重视,保护类型、保护数量、保护规模都有显著增加和拓展。但也必须看到,历史文化遗产保护也面临前所未有的挑战,既要加强保护利用的统筹和引导,也要从底线管理的角度,加强监督检查,推进问责问效。

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中,要求探索农业文化遗产、灌溉工程遗产保护与发展路径,加大城乡历史文化保护传承的公益诉讼力度。我们司参加了这个意见的代拟起草工作,我也因此对检察公益诉讼有了深入了解。

近些年,检察机关贯彻落实党中央国务院部署要求,在浙江湖州桑基鱼塘系统、江苏兴化垛田传统农业系统、内蒙古阿鲁科尔沁草原游牧系统等诸多重要农业文化遗产保护中,加大相关刑事犯罪惩治力度,发挥公益诉讼检察职能,确保相关法律法规落地落实落细,督促并联合各方合力共护农业文化遗产。从成效看,公益诉讼针对性更强、程序更严密、威慑力更强,弥补了行业监督不及时、地方管理不到位、社会监督力度不足等问题。下一步,各级住房和城乡建设部门将积极配合检察机关,进一步加强协调协作,积极推进公益诉讼,共同做好历史文化遗产保护。

(住房和城乡建设部建筑节能与科技司副司长 汪科)(检察日报 作者:李娜 沈静芳 张金硕 图片:杜浩冉 和希格都楞)

,