王儒杰 发表于史海钩沉文化传媒

静升村只这么大,不用说在灵石,就是在晋中地区也排到了首位。村大人多,这是必然的。所以,出几个奇人奇才也不为怪。

我是这么认为的,一个村子或一个单位如果没有文化的积淀,也就等于没有活的灵魂。今天,我是说静升村的王翊山老人,他一生中既是搞文化的热心人,又是带头人。他把一生的经历都投到了静升村的文化事业中。凡是上了四十岁以上的静升人都知道王翊山老人的大名,“红鼻子老王”也是他的代称。

解放前,王翊山老人是走京出外,见过大世面的商人。解放后,他回到老家静升当了第一任乡长。从互助合作化,经文化大革命,到改革开放,他一直是领导班子成员,这期间,根据他的特点与爱好专管了村里的文化方面。爱好文化是他的本性,组织能力强是他的强项。不管你是什么性格的人,只要有文化艺术细胞他都会想办法说得你心甘情愿地围绕着他的指挥棒转。屈指一算半个多世纪,他都只从事这项工作,真是不容易。

为什么能做到这一步,全靠他独特的领导艺术,就好像圪卤水点豆腐很有凝聚力。他一不会演,二不会唱,但他会认真听,仔细看,分析能力强,对演员们的优、缺点说得有根有据,让人不得不心服口服。

他一贯采用的是甜头战术,也叫萝卜头战术,绝不用打棒战术。根据不同性格的人,做不同颜色的高帽子,一顶不行,两顶;两顶不行,三顶,一直加到你满意为止。

一九八一年,当时,我在《山西日报》社工作。山西广播电台都属省宣传部管辖,两家的关系比较密切。因为有这层关系,有一天王翊山老人来到报社,要我和他一同到广播电台,目的是想给静升村晋剧团买十二盏舞台用的探照灯。我们俩找到当事人后,老王首先讲足了静升人是如何地爱好文艺活动,其次说明,村里人资金如何短缺,再就是不花钱或少花钱,也想办大事的愿望。引起了当事人的同情。老王接着说:“新的我们肯定买不起,只要你们淘汰下来还能用的放到库房按废品处理的就行”。一席话引起当事人的同情,激动地说:“看到你为集体办事的热情劲,那么砍一半价卖给你们吧,这样也算我们支援你们,二来在账务上也能走通”。老王一听,当时那个乐劲真是无法形容。老王接着说:“我代表村里人对你表示衷心的感谢。他又看到库里还有十二盏探照灯,他说:“你们放着也没用,干脆都卖给我们吧”。成交后,他又按半价买了两支调节箱,按四分之一的价格买了几盒聚光灯炮,这件事才算心满意足了。后来,他才告诉我,介休兴地村也有个《绵山晋剧团》,我想把多余的部分按原价让给他们。这样相互帮助才能加深友谊,这就是老王的人品。

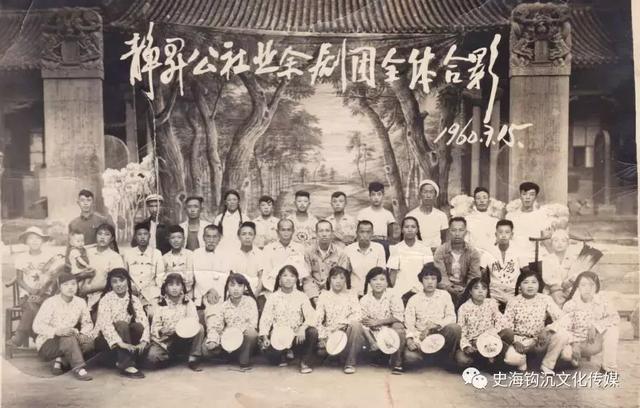

静升村在老王的努力下一九五七年开始,成立一个《静升村晋剧团》,到文革时才被迫解散。改革开放后才又恢复起来。这十几年期间,原剧团的成员男婚女嫁,大部分走向四方,甚至有个别人去了“阴”国一去不复返。这时,老王又让我帮忙,通过全省各县通讯员往报社送稿的机会,请他们帮忙想找一批二茬晋剧演员,功夫不负有心人,终于通过汾阳县宣传部长吕耕耘一下招收了二十多名演员,再加上原有的老演员,很快就壮大起来。这样又能达到连演七、八天不打重台了。这期间王百文是团长,但主事的还是老王。

如何能让这班人鲜活起来,全靠老王的领导艺术,最为拿手的用很标准的灵石东河话来报幕演说,一席话,说得台上、台下的人都振奋起来,真正达到“台上疯子,台下傻子”的效果。

“你们看某某某紧挨着坐的是他儿媳妇,为啥来的这么早,因为今晚演的戏名是《下河东》。这场戏,生旦净末丑,打击、弹拨、吹奏都亮相。看唱念做打走,嗓门亮不亮,台面怎么样”这个戏能全盘反映出整个剧团的实力。

某某他懂戏文,为让儿媳妇看好这场戏,早早地帮助儿媳妇打扫居穴,洗了锅,提上凳子锁了门,相跟上就往庙院跑,为了说话方便些,座位还要挨近些。连说带笑就是为了热闹。他接着说:“看戏不要忘记锁门,听说昨晚老蔡就丢了菜包只,不,还有其他东西哩”使人们在笑声中提高了警惕。“大家觉得那位演员唱得好,就给鼓鼓掌什么的。”使人们把看戏真正成了乐的享受。

静升村,从解放后的五十多年的文化生活,多次走到省、地、县的先进行列都离不开老王的心血。曾记得五十年代,街上演的活报剧,台上有各小组自编自演的话剧、歌剧,实在接地气。内容反映了抗美援朝、互助合作、斗地主分田地后的喜悦心情,宪法、婚姻法的贯彻实施,三反、五反、反右、大跃进、人民公社的运动。六十年代:四清运动、毛泽东思想宣传队,八个样榜戏的传播,还有阶级教育展览馆。七十年代:因先有林彪事件,后有粉碎四人帮,围绕这两件大事,阶级教育、路线斗争教育更成了重点的重点。八十年代:就转到土地下改,改革开放的新气象。

在这几个十年中,王翊山老人,一直是唱主角的人。充分发挥了他的领导和组织能力。人们对他的评价有个共同的认识,为了村里的文化事业,他不爱“钱财”,而是太爱“人才”了。甚至大家给他上纲上线,说他有严重的“本位主义”。为什么这样说?因为一些很有才华的静升人,被省、地、县发现后承诺立即给转正,提级。而王老割舍不得,千方百计进行阻挠,让好多人失去了就业机会,跟土地爷定了终身合同。后来,有些人采取了先斩后奏的办法,生米做成熟饭才告知他,遇到这种情况,他也无可奈何。人们理解他的苦心,也没有人埋怨他,反而感激他给了人们发挥才能的机会才能被上面发现。

除了上述他爱好文化艺术的特点外,更主要的是处人共事实心实意,达到四两换半斤的效果,所以他的知心朋友遍天下,这样形容一点不夸张,也不掺杂任何水分。

他为了村里的晋剧团,为了村里的宣传队,为了村里的阶级教育展览馆等,更为了参加这些活动的人们的生活与生存。还要保证到不给村里增加经济负担,他组织这班人艰苦奋斗、自力更生办起了电杆厂、编织袋厂、开荒种地搞副业。这些事离不开在外采购一些东西,放到计划经济的那个时期,好多种类由国家控制。放到别人就是难事,而让老王去办就是小菜一碟,他到太原常用三步曲。一找旅店住下,二给我打电话,要报纸、看广告、买戏票;三才是掏出本子查看从他手里走出去的静升人。找对目标,提出要求。这些静升人都会尽心尽力去完成老王交给的任务。这些程序是我亲眼所见。在改革开放初期,有一段的口号叫“搭台唱戏”。我就跟他在太原跑过好多机关、厂矿。如:太原市政协,省政协,省石油公司,太原水泥厂,太钢,晋安化工厂,晋西机械厂,太原重型机械厂,太原化工厂等等。我认为老王要下定决心,就没有办不成的事。

王翊山老人离开人间,去了另一个世间,他的同龄人,大部分又在“阴”间见面了。可想,那班人要搞文艺活动还请他当领导。

现在,只要静升村有文艺活动,上了年纪的人还会触情生情,想起老王在世的情景。他在静升人的心目中,可以用毛主席写的《纪念白求恩》最后一段落,变成我们的话来说明:“对于他的死,我们很悲痛,现在大家来纪念他,可见他的精神感人之深。我们大家要学习他先公后私的精神,从这点出发,就可以变成大有利于人民的人。一个人能力有大小,但只要有这种精神,就是一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人,一个有益于人民的人。”用这段活来评价他,一点也不过分。

,