寻常巷陌里的万家灯火

《人世间》聚焦的周秉昆一家,是我国极其常见的普通人家。不像一些作品,动辄对准锦衣玉食之家、地主豪门望族,大部分的中国人,都像周秉昆他们家那样,一辈子辛辛苦苦,用勤劳的双手养家糊口。他们没有不切实际的奢望,也没有特别高深的文化,就是想把日子过好。虽然他们过得可能很清贫很寒酸,生活当中有很多的困难,社会上屡屡碰壁,他们依然没有丧失对于美好事物的追求,恪守道德底线,不去损人利己。面对道德与利益的取舍,良知与金钱的抉择,他们能够经受住考验,委屈自己成全他人。

梁晓声的作品,不刻意追求形式上的创新,不热衷玩弄文字技巧,不去随波逐流。他作品的引人入胜,靠的不是光怪陆离的题材,他一直执着坚持现实主义风格,无论是早期的《雪城》《年轮》还是最近的《人世间》,反映的基本都是寻常巷陌里的万家灯火,写的都是我们身边寻常百姓家的普通生活。他的作品鲜有帝王将相、才子佳人,绝少人性扭曲、奇迹艳遇,甚至连故事情节都称不上离奇曲折。

但恰恰就是在普普通通的小人物身上,在普普通通的寻常生活中,梁晓声开出了灿烂不谢、神奇绵延的文学洞天。(刘功虎)

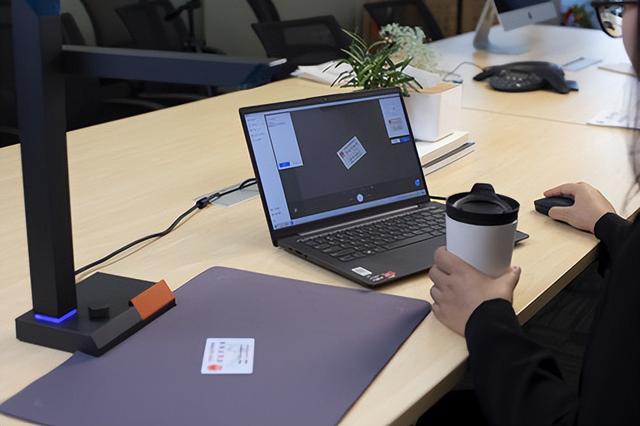

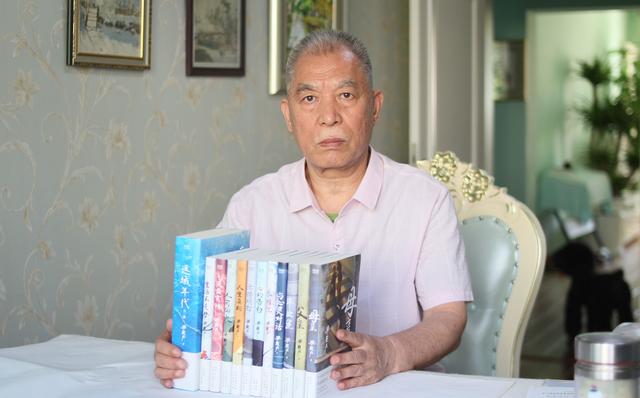

梁晓声和他尚未出齐的《梁晓声作品集》。

2022年初,热播电视连续剧《人世间》,将一位在文坛深耕五十年的“老”作家梁晓声重新拉进了大众的视野。自1972年发表首篇文学作品以来,梁晓声一直笔耕不辍,且创作内容涉猎广泛,各种体裁都有广为人知的代表作,不仅开创了知青文学的先河,还在2019年凭借《人世间》原著小说获得第十届茅盾文学奖。

上周,梁晓声接受了《长江日报》“读 ”专访。

“从梁晓声的作品中能读到崇高”

1949年,梁晓声出生于哈尔滨,19岁成为黑龙江生产建设兵团的一名知青,25岁被推荐上大学,成为复旦大学中文系的工农兵学员。大学毕业后,他被分配到了北京电影制片厂任编辑,1988年底调入中国儿童电影制片厂任艺术委员会副主任,而后又于2002年调入北京语言大学人文学院任教授直至退休。这些经历为梁晓声提供了源源不断的创作灵感。

梁晓声的作品大多是反映普通平民百姓的日常生活,作品中的人物原型也大多出自他自己、家人以及身边的朋友们。他曾经说过,写作是一场与自己的对话。他认为没有作家能够仅凭经验和技巧,就能把自己并不相信的价值观写出来,能写出来的,一定都是发自内心的表达。

有读者说,从梁晓声的作品中,能读到崇高,这在今天实属难得。而这份难得恰是因为梁晓声的文学创作理念:“人类为什么需要文学?文学的价值在于它能够给人以精神的滋养,人类归根到底需要文学,还是它促使我们在精神上和品格上提升、再提升。正是因为这个原因,文学才和人类发生关系,它具有引人向善的力量。”他始终对文学保有一颗敬畏之心,坚信“文学作品一定要引导人做好人”,一直都在尽最大的努力向现实主义致敬,通过他笔下不同层面的人物,传达他对社会的感知和愿景。

“无论世界上的行业丰富到何种程度,机遇又多到何种程度,我们每一个人比较能做好的事情,永远也就那么几种而已。有时,仅仅一种而已。”正是凭借这种坚定、执着的人生信念,怀着清醒、坦然的处世态度,梁晓声这五十年来,将自己的所长发挥到了极致,创作了两千多万字的文学作品,出版图书近百种。

在梁晓声看来,人生的价值,就在于认认真真、无怨无悔地去做最适合自己的事情。他的笔下书写了五十年来新旧嬗变的时代,他的作品展现的是一代代中国人对真善美的永恒追求。于人间烟火处,彰显道义与担当;在悲欢离合中,抒写情怀与热望。

在《梁晓声作品集》里,既能看到反映知青生活的代表作《雪城》《返城年代》,也能看到彰显母子情深和中国式父子深沉之爱的名作《母亲》《父亲》;既有以人性之坚韧折射时代光芒的《人间烟火》、告诉大家如何过好这一生的《人生真相》,也有历经世事后淡定守望自己生活的《悲喜浮生》,见证细水长流、相守到老可贵幸福的《我们如此相爱》,以及自在从容、笑对人生的《俗世百味》,和认清生活真相后、依然热爱生活的《活得明白》;还可以从《我生命的哲思》中翻开生活的内在褶皱,感受生命的韧性,从《与心灵对话》看他如何安放疲惫的灵魂,与命运和解……凡此种种,无不体现着梁晓声对社会、对世界、对人生深入的思考,对生命、对生活、对人民的热爱。

“世上没有一个人敢声明自己从未说过谎”

1986年,记者在《中国作家》杂志上读到梁晓声的长篇自述散文《京华闻见录》,对其中几个故事印象很深。

故事之一,发生在上海一个文艺座谈会上,与会者有巴金、茹志鹃等作家,复旦大学中文系派了一名教师、两名学生参加。梁晓声是学生之一,担任记录员。

有一天,一位代表发言时说,“像《百合花》这样的,思想情调毕竟是不健康的……”

梁晓声很恼火,他在中学时代就非常喜爱《百合花》。于是下午继续讨论时,“我便措词激烈地发了一次言……”他发言后,众人沉默良久。没人支持,也没人反对。大家继续发言,都与这话题无关。

接着又开了一天半会,茹志鹃未与他说话。散会后,她给梁晓声一页纸,上面写着她家的地址,请梁晓声去她家玩。梁晓声后来去过茹志鹃家两次,还认识了茹志鹃的女儿王安忆。后来,茹志鹃告诉梁晓声:“《上海文学》就要恢复了。你毕业后,如果愿意留在上海,我可以替你向学校争取。”梁晓声说:“我是北方人,我还是想回哈尔滨。生活在上海人之间,我常常会感到孤独。”

故事之二,1979年春,全国第四次高等教育会议在北京西苑召开。各新闻和文艺单位派代表列席参加。梁晓声作为北影厂代表,参加了华南组学习讨论。大家发言踊跃热烈,最终都归结到对“工农兵学员”的评价方面。“如果当时有另外一个工农兵学员在场的话,他或她也许会逃走,再没有勇气进入会议室。”于是梁晓声有意在每次开会前先于别人进入会议室,“隐蔽”在一排长沙发后。

第三天下午,梁晓声“不幸”被主持讨论者点到发言。“于是我品质中卑俗的部分,一瞬间笼罩了我的心灵,促使我扮演了一次可鄙而可怜的角色。”

他几乎是不由自主地说出第一句谎言:“我……我不是工农兵学员……”为了使代表们不怀疑,他给自己长了五岁,然后说,自己是电影学院导演系1966年以前的毕业生,是某某著名电影导演的学生。

散会后,许多人对他点头微笑。没想到,他的谎话当晚就被戳穿,他的领导来看望华南组的一位老同事……

第二天开会,梁晓声迟到了十分钟。在二楼楼梯口,被一位老者拦住。“你先不要进会议室。大家已经知道你是一个‘工农兵学员’。大家很气愤,正在议论你。你为什么要扯谎呢?这多不好,这真不好!有的代表要求向大会简报组汇报这件事!”

梁晓声脸红得发烧:“您替我讲几句好话吧,千万别使我的名字上简报啊!”

老者:“我已经这样做了。”然后提议到楼外走走。

“我们在楼外走着,他向我讲了许多应该怎样看待自己是一个工农兵学员的道理。当他陪着我走回到会议室门前,我还是缺乏足够的勇气进入。他说:‘世上没有一个人敢声明自己从未说过谎。进去吧!’挽着我的手臂,和我一起进入了会议室。”

这位老者,就是老教育家吴伯箫。

梁晓声把这个故事写在了书里。

【访谈】

在任何情况下都不失去人应有的品质

读 :梁老师,您的写作从知青文学到社会反思类作品,再到“好人文学”,能否谈谈近半个世纪的写作历程,您对现实主义写作是什么样的看法呢?

梁晓声:先谈第一个问题。

我这一代人,凡是有过知青经历的,都会写到自己的知青生活,而且我这一代的同行中,几乎每一位有过知青经历的作家都写过很棒的知青小说,那我也不例外。一开始的时候写《这是一片神奇的土地》是由于约稿,这个短篇受俄罗斯文学的影响比较明显,内容是写知青初到北大荒时的拓荒经历。写《今夜有暴风雪》的时候,实际上就写了知青返城的那一个特殊的夜晚,写了最初到北大荒,写到了返城。

然后读者对于作者的创作也会有一个助推,一些读者——主要是曾经有过知青经历的读者们,希望我再写一写返城后的事,因此就有了《雪城》。其实到了《雪城》之后,我觉得知青这一题材已经完成了。但是,再接下来又进入约稿的状态了,像《年轮》《知青》都是约稿。《返城年代》是我自己要写的,因为《返城年代》的背景是放在哈尔滨,而且是由我的导演朋友李文岐执导。我觉得,应该给我的家乡写一部作品,就写了这个《返城年代》。

我所主张的“好人文学”是怎样的呢?

作家最初所接触的作品往往影响到他成为作家之后偏向于哪一类作品。我受俄罗斯文学影响比较多,俄罗斯文学有一个时期强调塑造“新人”,这对我的影响比较大。忘了是哪一位俄罗斯作家,应该是跟车尔尼雪夫斯基差不多时期的,在他的作品中,就塑造了一个人物,这个人物口中说出了这样的话:一个人的一生,总是要尽量地为他的国家、为他所处的时代,做一些超越个人情感和个人人生价值的事情。

他们所提出的这个愿望,其实和当年蔡元培先生他们对于北大学子的愿望是相近的。而且,《钢铁是怎样炼成的》里的保尔,他说的那番话(人最宝贵的东西是生命,生命对于我们只有一次。一个人的生命是应该这样度过的:当他回首往事的时候,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞耻。这样在临死的时候,他才能够说:“我的生命和全部的经历都献给世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”——读 注),和前面这位俄罗斯作家说的话也是一样的。因此,这样一个青年形象,对我的阅读会有影响。

在他们的作品里其实也谈出了“好人文学”的理念。这个“好人文学”不是我们常说的“老好人”,它是指,无论外部因素是怎样的,人在最不利于自己的情况下是如何坚持自己做人的最基本的道德立场,比如说同情、帮助、竭力地坚持正义。这样的一些品质呈现在年轻人身上的话,它是会令读者感动的,我也很愿意在我的同代人身上去发现这一点。

另外,还有一点是我跟别人不一样的。我对于那样的一些作品,比如说呈现在这个权力场上,人怎么处心积虑地为了上位而异化自己,将其揭示得很深刻,我对这一类作品,无论是阅读还是写作从来没有兴趣。

因为我觉得,人在特殊场景上的特殊时期,他的这些表现是再寻常不过的事情。我们在现实生活中总是会感受到这一点,无需作家去把它写得多么深刻。写得再深刻,都不如回过头去看历史,看历史上的那些为了权力的互相异化。比如“安史之乱”,首先安禄山就是为了权力造反;然后他那个帮手史思明,为了权力,动员安禄山的儿子把安禄山杀了,儿子杀父亲;然后,安禄山的儿子又被史杀掉,史的儿子又把自己的父亲杀掉。对男性的异化是这样;女性,比如说武则天,比如说吕后,甚至包括慈禧,对于自己的儿女有时也会六亲不认,对吧?权力在历史上已经很真实地把人异化到如此的程度,古今中外、比比皆是。那我就认为,一个作家在很现代的一个社会里,很着力地去写这一点,其实没有多大意义了。人为自己的财富等欲望,去绞尽脑汁达到目的,我们小学读的《金银岛》,甚至包括普希金的《渔夫和金鱼的故事》,很简单地就把它写到极致了。所以当这些我都不感兴趣的时候,那其实就剩下了我可能更愿意写的——一个风云变幻的大背景下,一些普通平凡的青年如何在自己身上还坚持着做人最基本的道德立场,可能这就是我对“好人文学”的看法吧。

在最初中国电视普及家庭的时候,我们进口了一部很长的电视剧,是巴西的《女奴》。它的男主人公是一个庄园主,而女主人公是一个善良的女性。在那么长的电视剧里,每一集都在写这个男主人公下一集比上一集更坏,那个女主人公在这样一个变得越来越坏的男人的欺压之下,很委屈地在夹缝里生存的状态。这是当年进口电视剧中我唯一没看下去的。

我们有很多古装片,甚至包括现实题材,其实也就是这点内容,然后翻过来倒过去一集接一集地拍下来。而且,网上那些评语还说,把人性写得好丑恶啊,更丑恶了。我觉得,作为一个喜欢文学的人、喜欢影视的人,他就一直停滞在这样的一种接受层面吗?那如果把这个再放到大学里,老师说,我们来分析文学、剧本作品吧,天天在讲这个,而学子们如果听得津津有味还要记笔记的话,我认为都有病。我认为文学和影视就根本不是写这个的。

比如果戈里和莫里哀,他们是讽刺戏剧家,他们的讽刺作品也不仅仅就是深刻地描写坏。莎士比亚的《威尼斯商人》,要对方的一块肉来还债,但还是写了好人,好人最后把这个问题化解了。

在疫情期间,我又把曾经读过的美、英、法、俄、德几乎所有的作品,包括他们获诺贝尔文学奖的作品,从头看了一遍,我发现所有这些作品,最主要的还是在塑造他们本民族的人物,在任何情况下——包括战争——他们都怎样不失去“人”这个字应有的那些品质。

所以,这个可能是形成了我的理念,这个理念,我也尝试过用其他的创作方法来写。但是我觉得,每一种方法好像都不如我用现实主义方法写得更可信一些。当然也会带来一些否定,就是大家说我笔下的人物总是有理想人格的色彩。但是,我回头来看呢,生活中并不是完全没有这种色彩。比如说周秉坤和他的发小们这种友谊,生活中我也经历过这样被友谊簇拥着走过的岁月。

写作就像裁缝和鞋匠做衣服鞋子

读 :梁老师,您从上世纪七十年代一直写到现在,写了近两千万字的作品,跨度近半个世纪,一直保持着旺盛的创作势头,您的写作动力是什么?

梁晓声:写作是一件我热爱的事情,可能也是自己唯一能做得相对令自己满意的一件事情。

我觉得写作非常像木工做木工活,或者一个老的面点师傅做面点,也非常像裁缝和鞋匠做衣服鞋子。即使一个老裁缝已经决定退休了,金盆洗手了,可是他打量一下自己的裁缝案子上还有布料的话,他可能心里也经常在琢磨怎么样再把这块布料做一下。

实际上,我在相当长的时期里总是想结束写作这件事。但是在有此念的同时,确实也会有新的素材进入。就像老鞋匠经常有人找上门,那对于我们作家来说就是约稿,约稿有的时候还伴随着友情,比如说和这个编辑的友情;有时则是由于现实生活中新的事件、新的形态冲击到自己了,于是又觉得还不能休息,还要继续写下去。

读 :现在大家对您有很多称谓,比如说“知青作家”“平民作家”,还有“社会评论家”,您希望自己给大家留下一个什么样的印象?

梁晓声:“家”只是一种特定职业的称谓而已,不必很认真地去对待。而且,我最近越来越觉得,如果作家们、评论家们和我们作家的机构——作协的存在,目的在于把作家和作品推向一个高阁,让大家去充满了敬畏心地去看,这一点不符合文学在当代和最广大读者之间的关系。尤其是现在,能够写作的人其实已经很多,虽然他们可能还没有被叫“家”,但是他们也能够拿起笔来写自己的经历,写自己的人生的某一个过程,只不过人家没有写几十年而已,对吧?那么我觉得作家就更像一个职业。

但是我们确实又得承认它是特殊的职业,特殊的职业决定了特殊的职业者要对自己有一些特殊的要求。我们对于穿警服的人有特殊的要求,对于穿军装的人有特殊的要求,对于明星、对于老师也有特殊的要求。如果作家都承认这些特殊要求是对的,那凭什么对自己就不该有这些要求呢?我觉得这些要求的首条就是,在现代的人类社会,把自己身段放下来。

这不仅仅是一个明智的姿态的问题,而且是要认真地去想,自己就没有那么重要。我甚至觉得,我虽然写了那么多字的作品,但是真的对社会那么重要吗?再进一步说,我所有的这些作品都没有产生过的话,对于中国文学本身它从古至今的这个内容不构成任何损失,对于读者也不构成任何损失。当然,你在一个时期内提供了作品,有一部分读者读到了,那也算是为人民服务吧。那从这个角度来讲的话,我觉得作家对于他者的重要性,有的时候还不如一名好片警那么实际,不如一位好医生那么实际。

“最后一部”体现英雄崇拜情结

读 :前不久您曾经自己预告了您正在写最后一部长篇小说,能不能跟我们剧透一下这个“最后一部”,有没有什么特别之处,是特别厚重、特别宏大、特别深刻、特别新颖,还是什么?

梁晓声:“最后一部”确实是最后一部了。我有一个很强烈的愿望,放下笔,不再写作,也不再想文学这件事,也不再保持和文坛包括出版界的过于密切的关系,然后可以到各个美丽的乡村去走一走、看一看。

“最后一部”的历史跨度更长,从二十世纪三十年代一直写到九十年代初,写了四代人。我之所以要写这,是由于一本很厚的书,差不多一千页,是我的母亲城哈尔滨编的《哈尔滨编年史》,就从最初的松花江边的那几户人家的起点开始一直编写。我在看的时候,看到1931年我们失去东三省,出现“伪满洲国”的时候,它对我有冲击。这个冲击就是,使我原来所知道的我们东北抗日志士们的活动,似乎一下子和我拉近了。那我就想,我从来没有为这样一些可敬的人物写下一些什么。我的《重生》中写了一个抗日的人物,但是那是虚构出来的。

因为我有了这种冲动,于是翻阅了很多资料,就是决定“最后一部”从那个时候开始写下来。因为我是有这种英雄崇拜情结的。就是现在,看纪录片还会有一种感动——在那个时候,我们的中国军队,我们的抗日志士们,为国家、为民族所做出的牺牲。可是我本身没有写过这方面,所以这“最后一部”就是为自己圆了一个情结。

(长江日报记者李煦)

【编辑:张靖】

更多精彩内容,请在各大应用市场下载“大武汉”客户端。

,