“为什么吃虫?”每当一群爱好生活的人深入探讨各地美食话题时,总会有人提起这个问题,美国人类学家马文·哈里斯认为这个问题的答案很简单:因为在曾经的游猎社会,虫子能提供足够的动物蛋白,且极易获取。

也就是说,昆虫曾是人类特别好的餐桌伴侣。而在现代社会,食用虫子的人群主要分布在农业发展相对缓慢的山区,农业发达地区随着对家畜的驯化,获得了长期而稳定的动物蛋白来源,人们逐渐把昆虫踢出食物分类区,反而对食用昆虫的人感到不解。这段烂熟于心的标准答案在看到五莲宴席上一盘栩栩如生的油炸昆虫时突然自动删除,脑内又闪出那个问题:“你们为什么吃虫?”

五莲县位于鲁东南地区,隶属于日照市,到达日照后还需一个小时左右的车程才能抵达。车窗外是一路跌宕起伏的山岭,进入五莲后,路边连绵的山岭渐大,开车的师傅断断续续介绍说,五莲能叫得上名字的山便有三千三,境内地貌以低山丘陵为主,是泰山与崂山交界之地,就连“五莲”的名字也来源于此地的名山——五莲山。“靠山吃山,靠海吃海”这种因地制宜的策略是人类共同的生计选择,因而我们在多山的五莲遇到虫餐似乎是可预知的事。

我特别喜欢吃油炸昆虫,它有浓郁的蛋白质味。如果要向没吃过油炸昆虫的人介绍这种蛋白质口感,只能用烤肉来类比,因为它的味道就像烤肉最外层的脆皮。平时烤肉总想把它烤得全身劲脆,但是总会有遗漏,而油炸昆虫就像是一块里外都是脆皮的烤肉,一口酥!来到五莲后我突然意识到,我们大概在一个正确的季节来到了五莲,因为春末夏初,五莲餐桌正充盈着山间美味,几乎每餐都有一盘油炸昆虫。

傍晚在一家坐落在山脚下的农家馆吃饭。饭馆四周种满了樱桃树,整树整树的白花开得漫山遍野。离开席还有一段时间,我们和当地人一起登上饭馆旁边一座不大的小山,站在山顶的樱桃花间俯瞰周围的山群。夜色渐浓,周围不知道什么时候多了很多拿着手电弯腰在地上寻找的人,有小孩有大人,同行的五莲友人说这是在捉“卢锥”。这是这个季节五莲餐桌上最常见的昆虫,中原一带叫作“苍虫”,是丽金龟的一种,春天正是它破土而出的时节。“现在是捉卢锥最好的时候,你们看对面的山,那些移动的光都是在捉虫。”友人在一旁指着对面山上的亮光向我们大声介绍。此时天未全黑,但月亮已经升到高空,蓝色夜幕下的光亮除了天上的圆轮、地上的白色花瓣,就剩下这些或远或近的手电光柱。每一个捉虫的人都十分认真地看着脚下,埋头前行,一寸一寸地移动,生怕错过那些纤细的小虫子。

丽金龟幼虫靠吸食植物根部的汁液而活,在春天的果树或者茅草丛中都能找到。晚上六点半到七点钟,天还没完全黑的时候,丽金龟成虫会从地下爬出来,目的是交配,交配结束就死亡,就在它们飞出洞的瞬间,用手或枝条把它打下来就能捉住。直接拿手电往土里照,也能抓到刚从土里爬出来的卢锥。

我想起刚到五莲时听同行的丁大哥提到,几乎每天傍晚都要和女朋友一起捉卢锥,他兴致盎然跟我介绍:“我们俩都喜欢捉,所以女朋友每天就等我下班一起去找卢锥。”我一直以为这是他们两人之间的特殊爱好,直到看到这一群夜色下找虫的身影,才明白这是五莲人的“小爱好”。

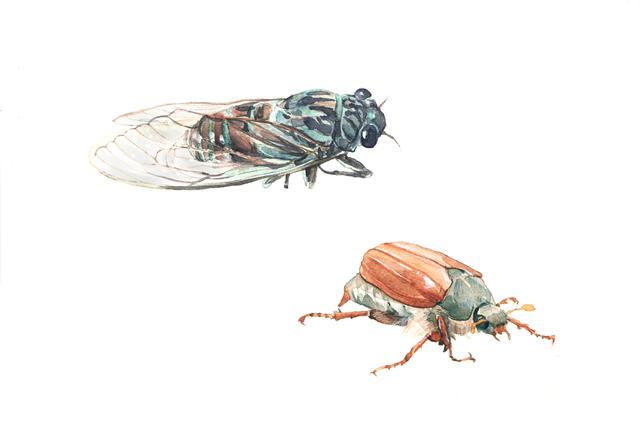

丁大哥说他小时候父亲就常带他到苹果树林捉虫,春天捉卢锥,夏天入伏前捉蝉。蝉一般把卵下在幼嫩的枝条上,雌蝉的产卵器会划破树皮,导致树枝枯死。枯枝腐烂或被风吹落,卵就掉落到地上,在地下至少三年之后才能长成幼虫,因此捉蝉一般在三年以上的苹果园和杨树林。“我们小时候蝉特别多,我和父亲拿上瓶子、手电,再加一个长竹竿,一个晚上能抓到一千多只。现在一个晚上可能就只能捉到几十只。”捉到的蝉分三种形态,一种是刚从地下爬出来的棕褐色幼蝉,五莲方言称其为“节留龟”。一种是刚破茧而出、呈白色的成年嫩蝉,可以油炸,也可以做馅

包到水饺里。第三种是黑色的老蝉,用裹上面筋的竹杆粘捕,油炸着吃。

蚂蚱也是当地人常食用的昆虫,不过它的时效性没有卢锥和蝉那么明显,从春末开始就能在草丛中发现各式各样的蚂蚱,一直到秋天。但是如

果要把它放到餐桌上,什么时候捉还有所讲究。丁大哥以多年的经验做了个总结:夏末秋初时的蚂蚱最好吃,刚入夏的蚂蚱太小,到了夏末,蚂蚱刚长大,既好吃又好捉。不同种类的蚂蚱美味程度也不一样,绿色、大个的蚂蚱最好吃,当地称为“蹬蹬山”。一般饭店里经常能吃到的是“草木渣子”,土黄色,看模样特别像东亚飞蝗

提到蝗虫自然会想到它的害虫身份,从古至今,对于祈盼收成的老百姓来说,蝗灾都是一场大难。古代认为蝗虫有灵异,发蝗灾是上天降下的惩罚,《贞观政要》中记载的一则唐太宗怒吞蝗虫消灾的故事里便提到了这点。我们吃蝗虫时没有唐太宗这样忧国忧民的情怀,但咬下昆虫的同时也会在心理细数一通它的恶,生出一种为民除害的快感,好像腹中的五脏庙就是这些害虫最好的轮回之所。这可能是除了味道之外,昆虫料理能带来的另一种满足。

文字根据线上传播方式对原作有部分删改。

撰文:张艺凡。插画:林天意。摄影:王云飞。内容来自:《风物中国志.五莲》

,