这个世界上并不存在“第一个笑话”这一说(甚至在西方世界的小范围内也是如此)。

任何有关“笑话”肇始于何处的说法都会在面对定 义的问题时土崩瓦解。笑话和其他口头上的逗乐究竟有何不同?一句诙谐的格言、一个寓言或是一句双关能算作笑话吗?如果笑和人类本身一 样古老的话,那我们能否想象在人际沟通的历史上,笑曾经并不是由语言引发的?

剑桥历史学家玛丽·比尔德

不过,当革拉西穆斯出现在台上,声称自己要售卖笑话和笑话书来换得一顿美味的晚餐时,我们便已经处在一个特色鲜明、一目了然的玩笑世界里了。这里的笑话成了某种商品。尽管这一幕本身就是一个笑话,但革拉西穆斯的插科打诨仍然有价值。它们在一个交换的体系中发挥着作用。这些事物的存在独立于这位弄臣;而在萨图里奥的故事里,它们甚至还可以一代代地传下来。同时,它们也拥有自己的历史;在泰伦斯的《阉奴》中,特拉索说了一个关于罗得岛小子的笑话,从中我们其实可以认识到,一个笑话的历史既是它主旨的一部分,也构成了它的笑点。不过,尽管带有浓重的罗马喜剧色彩,我们还是从中看到了一些似曾相识的痕迹。在现代世界里,笑话往往也是交换体系中的一部分。我们是会交换笑话的。我们会像比赛似的讲着笑话。对于我们而言,它们也可以是拥有谱系和价值的商品。有些人甚至靠卖段子给广播台和电视台为生。

而在古典和希腊化时代的希腊,这种商品化的迹象远远没那么多。当然,那个时候的语言和文学可以通过各种各样的方式博人一笑;从政治家到哲学家,各式著名人物说出了许多犀利而又有趣的语录;而且笑话在很多场合中都是备受期待的(吃白食的人靠逗乐饱餐一顿的点子可不是罗马人首创)。不仅如此,我们间或还会发现一些迹象,表明那时的希腊也有更具一般性、不具姓名的笑话,会让人联想到《爱笑人》。

在我们看来,与之最为相近的就是阿里斯托芬的喜剧《马蜂》(Wasps) 了。在这出戏末尾的一片喧闹之中,老菲罗克勒翁(Philocleon)试图以一种绅士和老练的方式平息事态,故而讲述了一个“锡巴里斯人的故事”,不过结果却未能如愿。这个故事是这样的:“有个锡巴里斯人从马车上掉了下来,脑袋摔得当真不轻。因为其实他驾车的技术并不好。他一个朋友站在一旁,说道:‘没有金刚钻,不要揽瓷器活。’”锡巴里斯人的故事是古代说教智慧故事中的一个有趣分支,内容说的都是意大利南部城市锡巴里斯的居民有多愚蠢。这座城市当时出了名的富足,以至于为自己招来了祸端,最终在公元前6世纪晚期遭到毁灭。

我们对这些故事的了解主要源于罗马时期作家的引述,而且它们往往被归为寓言一类:阿里斯托芬在这部戏前面的叙述中就是这么做的(“伊索笔下的趣事或是一个锡巴里斯人的故事”)。故事中那个姓名不详、愚蠢的锡巴里斯人让我们不禁会联想起《爱笑人》中的阿布德拉人、库迈人和西顿人。

不过,在古典和希腊化时代的希腊,笑话并不像它们在罗马或者罗马世界中那样被当作可供收集的商品。这种区别在阿忒奈乌斯《哲人燕谈录》中一个讲述马其顿国王腓力的故事中明确体现出来。这部作品用希腊语写就,成书于 2 世纪与3世纪之交,是一部长达数卷的杰出巨著,总汇、选编了当时文学与文化的各方面信息,其作者阿忒奈乌斯来自罗马的埃及行省。这本书假装描写了罗马一位富有的恩主举办的晚宴,晚宴上有许多学识渊博的人谈笑风生。他们引经据典,在闲聊间分享各自的学术智慧,令人叹为观止(不过说实话,有时也很冗长无聊)。笑话与开玩笑也是阿忒奈乌斯书中的一大主题,而且我前面也已经说到了他记录下来的一些稀奇古怪的素材,包括不能笑的帕耳墨尼斯库斯的离奇故事。在这场晚宴上有一个叫作乌尔比阿努斯(Ulpian)的罗马人,他讲述了一个腓力国王买笑话的故事,很有启发性。

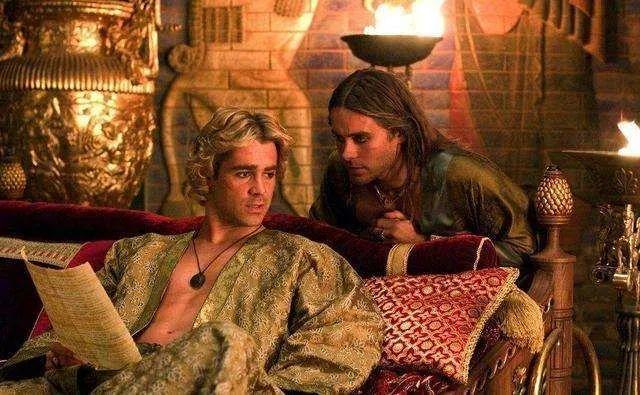

影视作品中的马其顿国王腓力

乌尔比阿努斯说,在公元前4世纪的雅典,有一群机智风趣的人会在城外的一个圣殿里聚会。这群人总共有六十个人,所以被称为“六十智者”,他们在逗乐上有着独特的才能(sophia)。当腓力听说有这么一群人之后,就给了他们一大笔钱,想要以此交换他们的笑话(geloia),“他给他们送了一些银子,这样这些人就可以把笑话写下来送给他”。这个故事经常被拿来证明公元前4世纪的希腊就有笑话集存在了(正如一位评论家所写的那样,这群弄臣就是“那些把‘口头功夫’变成纸上笑话的人”)。或许乍看起来的确如此。

在撰写本章的过程中,我才意识到这个故事和它蕴含的寓意其实更 有可能指向了相反的方向。尽管阿忒奈乌斯只是简要地概述了这个故事,但他后面紧跟着又讲述了几个故事,说的是“围城者”德米特里(Demetrius Poliorcetes)和苏拉等臭名昭著的独裁君主对笑的热衷。几乎可以肯定的是,在当时的雅典社会,“六十智者”的故事并没有被看作宣扬文学收藏这种进取精神的正面案例 ;相反人们把它视作一个反面的例子,因为这里面的商品化是颠覆、独裁式的 :腓力是一位拥有财富和权势的君主,他错误地认为自己可以把“六十智者”的风趣以这种 方便、便携、纸面的形式买下来(我们并不知道他们究竟有没有把笑话写下来送给腓力)。罗马世界则不同。说得再直接一点,玩笑的商品化(形成可以交换、传袭、收集或买卖的笑话)在这里并不是独裁者颠覆式意愿的体现 它更像是罗马的一种文化范式。而体现了这一点的,不只是革拉西穆斯和罗马喜剧中出现的其他食客们的逗乐打趣,也不只是《爱笑人》中收录的俗语。

在拉丁语中,可以用于表示笑话的单词极其丰富(甚至多得几乎没有必要);而希腊语则似乎太过重视同笑的动词与名词有关的单词其中geloion和 skōmma (或许还要算上chreia)的含 义在被用来表达各种类型的笑话时遭到了过度延展。

如果仅根据这些显而易见的迹象,就认定“希腊”和“罗马”的玩笑文化之间有着鲜明且固定的差异的话,那就把问题过于简单化了。不过,它们的确说明笑话与开玩笑中有着不同的文化坐标,如果我们对此视而不见,则太缺乏责任感和想象力:这其中,我们尤其应该意识到,在罗马世界里,笑话不仅仅是一种互动的形式,同时它本身可以作为一 种文化客体或是商品(或者说作为一个名词,而不是动词)。不愿冒险的学者可能会按照重点的不同来看待这个问题,这样一来证据的模式和存在与否可能会让问题变得更加复杂。而最大胆的学者则倾向于提出更 加激进的主张,他们认为我们现在所谓的“笑话”就起源于罗马文化,并将其看作罗马人在西方历史中留下的最重要的遗产,比他们建造的 桥梁和道路都要重要得多。就像一场快要落下帷幕的喜剧表演一样,在本书即将收尾之际,我也乐于再大胆一些。

但是,无论选择哪个方向,仍然有一个问题让我们摸不着头脑:究竟该如何解释笑话在罗马世界中的特殊地位?我们可以指出罗马修辞史与修辞实践的本质,以及它是如何将不同的言语形式具象化的。我们也可以关注罗马喜剧中革拉西穆斯与他的恩主之间的社会关系(无论是在台上 台下)。有人认为,笑话作为一种商品,与罗马世界里保护者和受保护者、富人和穷人之间尖锐的交易关系密切相关 ;这种说法在多大程度上是合理的?是不是正是在这种情境下,玩笑才被定义成一种可以交换的物品(同时也作为一种文学互动的模式)?更具讽刺意味的是,我们或许还会认为,它也是罗马帝国统治下文化商品化的一大标志,不管是在地中海地区的其他地方还是在罗马本土。罗马帝国里的任何东西都是有标价的。帝国的征服者们购买、复制、交换艺术品,并对它们进行分类和估值:他们对风趣、笑话和玩笑也做了同样的事。所以难怪,“腓力国王模式”成为罗马“笑学”中的一大重要组成部分。

所有这些因素可能都起到了一定的作用。但是一如既往的,我们还是要细心留意罗马帝国的居民们说了些什么。而在这里,我们最后又要说回到阿忒奈乌斯。乌尔比阿努斯在讲述腓力对“六十智者”的兴趣 之前,已经就笑话的主题发表了一番观点,而且他还讨论了谁发明了“笑 ”的问题(尽管我们现在觉得这个问题很没有意义)。他说的内容主 要出自公元前4世纪的戏剧家阿那克珊德里得斯(Anaxandrides)的一出戏剧(《老汉之癫狂》[The Madness of Old Men])“拉达曼堤斯和帕拉墨得斯(Palamedes)想到一个主意:他们要让没带献品(asymbolos) 来参加晚宴的人讲笑话”。我们对这句话在原剧中的语境几近一无所知,因为这部戏剧并没有流传下来,现在只剩下别处零散的引述。不 过,这里面有一点对于我们理解笑的历史特别有启发性,那就是乌尔比阿努斯是怎么说明并误解了他所引用的句子的:“在《老汉之癫狂》中,阿那克珊德里得斯声称拉达曼堤斯和帕拉墨得斯就是笑话的发明者(heuretai)。”这完全不是阿那克珊德里得斯的本意。

据我们所知,他只是说这两位神话人物是最早机智地想到可以让白吃的食客用笑换取食物的人。就希腊与罗马的笑而言,这几个句子中蕴含的信息比表面看起来要多得多。阿忒奈乌斯在公元2世纪晚期撰写这部著作时,或许无意间将 阿那克珊德里得斯对于一种社会现象(食客在晚宴上的角色)的看法重新解读成了关于笑话本身的看法。的确,大部分现代作家都步了阿忒奈乌斯的后尘,认定阿那克珊德里得斯将笑话(geloia)全数归功到拉达曼堤斯和帕拉墨得斯身上。毕竟这两位在希腊神话传说中是著名的发明家和智者。然而,阿那克珊德里得斯并没有这样做过。

事实上,这段看似简单的文字正好说明了我一直在分析的从“玩笑的活动”到商品化的“笑话”之间的转化。这位公元前4世纪的希腊戏剧家说的是前者,而处于罗马时期的阿忒奈乌斯说的是后者。反映了笑话在他所处的世界中占据的地位:它是一种可以研究、理论化的对象,拥有自己的价 值和历史,也可以是人们的发明或发现。正是在这种意义上,我们或许可以得出结论:正是“罗马人”发明了“笑话”。

本文摘选自