神 龛亦称“福龛”一种用来供神像或祖宗牌位阁子,家中设神龛是民间的一种祭祀风俗神龛类似《诗经-小雅-巧言》所载“寝庙”,与《宋史-礼志-明堂》所称“龛”相类似民间所设“龛”通常置于居室的中堂,系一长条形的木柜,分上下两节,下节为神柜,有门形似衣柜,可放香烛、纸钱等上节为神龛,居中贴红纸写的“天地君亲师位”,左贴“某某堂上宗祖”,右贴“本邑城隍福王”下端阁位可置家神偶像和神主牌、中放插香烛的香炉,左端放磬神柜的右角下方放财神偶像,接下来我们就来聊聊关于益阳的习俗有哪些?以下内容大家不妨参考一二希望能帮到您!

益阳的习俗有哪些

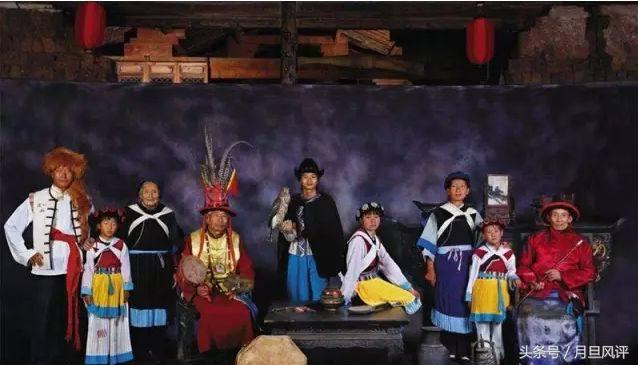

神 龛

亦称“福龛”。一种用来供神像或祖宗牌位阁子,家中设神龛是民间的一种祭祀风俗。神龛类似《诗经-小雅-巧言》所载“寝庙”,与《宋史-礼志-明堂》所称“龛”相类似。民间所设“龛”通常置于居室的中堂,系一长条形的木柜,分上下两节,下节为神柜,有门形似衣柜,可放香烛、纸钱等。上节为神龛,居中贴红纸写的“天地君亲师位”,左贴“某某堂上宗祖”,右贴“本邑城隍福王”下端阁位可置家神偶像和神主牌、中放插香烛的香炉,左端放磬。神柜的右角下方放财神偶像。

天 地 纸

旧时民间在家堂中供奉的主要牌位,大都用红纸书写或用绉金纸剪成“天地君亲师位”六字贴于红纸上,供在中堂神龛或家堂后壁中轴线上。前设供桌摆香灯、香炉、烛台花瓶等供器。民国时,改君字为国字,天地纸代表天、地、君主(国家)、双亲、师长等位,是民间奉为最尊的礼拜对象,是堂屋中至高无上的牌位。

三 牲

古代祭祀供品,即牛、羊、豕(猪)三物。《礼记-祭统》:“三牲之俎,八簋之实,美物备矣。”《礼记-宰夫》“凡朝觐合同宾客以牢礼之法。”汉郑王注:“牛羊豕具为一牢。”《书经-微子传》“牛羊豕曰三牲”。民间以鸡、鱼、猪为三牲。后演化为熟猪肉一小方置于碗中:生猪肉一小块,用稻草系肉一头,置纸钱上,俗称“三牲肉”,雄鸡一只,在祭时宰杀,放血于地和纸钱上烧掉。外加“三供”;系香茶三杯、米饭三盅、俗称斋饭、净酒(即谷酒)三杯。与“三牲”合称“三牲酒醴”。道士请神多用“三牲酒醴”。民间祭奠祖先和祭祀神明多用熟猪肉一小方、熟鸡一只和茶饭酒三供。因古人认为鬼神不食人间烟火,而只享受那种气味。

三 献

古代祭祀风俗,郊祭时所行仪式之一。陈祭品后献酒三次即初献爵、亚献爵、终献爵。或呼初献酒、亚献酒、三献酒。《后汉书-百官志》中有“郊祀之事,掌三献”之说《宋史-乐志》:“礼备三献,东成七均。”后相沿志俗。

装 香

民间为了敬奉神灵和祖先,有的人家每天朝夕焚香于神龛,有的仅在傍晚焚香者,俗称“装香”。俗有“闲日不装香,急时抱佛脚”之说。其意是平日不装香,在危急之时求神就不灵验,或不及时了。装香多由家妇老者充当,装香前先洗脸净手,点香四根,三根置于神台香炉里,一根插在堂屋大门右边门框的小铁孔筒中,敲磬七八下,俗称“早七晚八,越打越发”,然后作三个揖。也有不装香者,仅在每月朔(初一)望(十五日)分别装香一次。

忌 日

父母或祖先死亡的日子。古时,每逢这一天,家人忌饮洒作乐,故称“忌日”,亦称“忌辰”。《礼记-祭义》;“君子有终身之丧,忌日之谓也》”又已死父母的生日称“三忌”。为了怀念父母和祖先,每当忌辰或生忌,必置酒筵致祭,俗称下饭。当代,对远祖者不再忌日,但对近亲父母死后的头两三年者,仍沿“三周”(年)祭奠遗风。

烧 包

夏历七月十五为中元,俗传“七月初一鬼门开,阎王打发鬼回来”。不论贫富,人皆有父母,因此历来有接亡人习俗。每年七月初一夜燃香烛纸钱于大门外,并将神龛上的祖先神主牌或遗像接到厢房桌上,以示接祖。每日三餐以馔作供,饭时燃烛化纸钱,晚上点灯至就寝时方熄。亦有七月初十接亡人者,各家必择一日,以备筵席佳肴致祭,或行儒家祭礼,或请道士下饭,俗称“烧包饭”。并购纸钱为包,在包皮上依次书写祖先名号,各封数不等,到野外焚烧,俗称“烧包”。延至十四日深夜,仍燃香烛纸钱送之大门外,并将神主牌安放在神龛原位上,俗称“送亡人”。当代,民间对近丧的亡者亲属,仍有在中元烧纸钱的遗风。

送 亮

民间相传冥间地狱漆黑一团,故在每年腊月二十四日和除夕傍晚,在各自亲眷坟前点烛,呜鞭炮,并叩首致敬,俗称“送亮”。同时还分别在土地庙、井旁点烛送亮,并相称“送亮”。同时还分别在土地庙、井旁点烛送亮,并相传成习。

拜 祖

民间夏历新年(正月初一),全家老幼洗刷后,会集中堂焚香烛纸钱,呜鞭炮,依次跪于神龛前,向祖先神灵拜年,行三叩礼。其端午、中秋、除夕时,由主妇将煮熟(趁热)的鸡、肉和“三供”,分别加时令食品粽子、月饼、年糕、贡果于神台,焚香秉烛呜鞭炮,拜祖致祭,行一跪三叩礼。

来源:赫山新闻网

版权为原作者所有,向原创致敬

,