关于晚清海防与塞防之争 (1874年~1875年) 原典文献的早期积累, 同光之际“海防议”不久就开始了。首先是光绪年间关于“海防议”资料的收集和整理:最早当属清末湘潭罗正钧编纂的《左文襄公年谱》, 然后主要集中在1880年宝等编纂的《同治朝筹办夷务始末》、1897年湘阴左氏所刻《左文襄公全集》和1905年吴汝纶所编辑《李文忠公全集》等三种文献。由于资料的来源以及资料的收集、整理或编辑者大都是当事人的后人及朋僚, 受“为尊者讳”、“为亲者讳”的影响, 整理史料当然是择善而从。同时, 在编辑、整理这些资料时, 当事人要么去世不久, 要么健在甚至是当权者, 编辑者不敢妄加评论, 大都以奏折的形式如实记载而已。其次是民国时期 (20世纪30年代以前) 出版的清史、中国近代 (近世) 史著作, 如1928年成书的《清史列传》之《李鸿章》、《左宗棠》和同年成书的《清史稿》之《李鸿章》、《左宗棠》等传记。关于同光之际“海防议”的记载基本来自上面提到的奏折, 尚无研究的意义。总之, 20世纪30年代以前, 我们只能从“海防议”的有关奏折中看到晚清“海防与塞防之争”的历史史事。这些保留下来的奏折, 虽不能视为研究海防与塞防之争的学术源头, 但毕竟为后人提供了珍贵的原生态文献。

一20世纪30~40年代, 日本全面入侵中国。民族危难之际, 学术研究表现出强烈的现实功用意识。晚清海防与塞防之争此时进入学者视野, 但学术背景、问题意识和政治诉求之不同, 使其演绎为现实中的不同抗战主张。

抗战初期 (1938年) , 蒋廷黼在汉口完成《中国近代史》。在该书中, 他从中国近代对外关系的角度考察晚清海防与塞防之争, 把李鸿章与左宗棠之争定义为“剿夷与抚夷之争”、“防日与防俄之争”, 而不是“海防与塞防之争”。蒋廷黼在书中颇富感情地描述了李鸿章和左宗棠之间在是否立即收复新疆问题上的“大辩论”。他认为左宗棠收复新疆的主张看起来“理由似乎充分, 言论十分激昂”, 实则是“好大喜功”;李鸿章的海防主张则“是实在的情形”。相比之下, “左宗棠的言论比较动听, 李的比较合理, 左是高调, 李是低调”。蒋廷黼认为当时国内已是“兵疲力尽”, 无力顾及新疆, 更无力经营新疆;把收复新疆归因于“左宗棠运气好”。

蒋廷黼盛赞李鸿章的海防主张, 对左宗棠力主收复新疆之不以为然, 实质是对中国近代对外关系史上“剿夷派”的不以为然。蒋廷黼的《中国近代史》一书出版于1938年, 当时, 抗日战争处于最艰难时期, 对日妥协之声不绝于耳。当时的政治气候在一定程度上影响和制约着他观察中国近代史的视角。

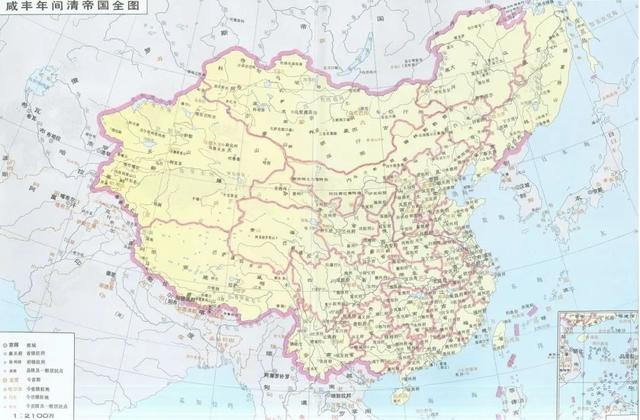

与蒋廷黼的《中国近代史》不同, 萧一山在抗战胜利前 (1944年) 完成的《清代史》则从另一视角评价晚清海防与塞防之争。《清代史》对晚清海防与塞防之争与“西北边境之侵削”进行整体考察, 即通过追忆左宗棠收复新疆的壮举, 坚定抗战信心, 鼓舞全民抗战。尽管萧一山认为“他二人的主张, 各有理由”, 但更多的是批评李鸿章不该随便放弃新疆, 赞扬左宗棠在新疆问题上“见识宏远, 议论激昂”, 是“近代了不起的人物”。萧一山的《清代史》基本上代表了这一时期的主流观点。如《左文襄公在西北》的作者秦翰才, 在其1947年完成的《左文襄公在西北》一书“用兵新疆的准备”一章中, 于详细记述了左宗棠收复新疆的历史业绩后, 感慨道:“现在吾们庆幸新疆仍在中国版图之内, 一定要归功于文襄公。”《左文襄公征西史略》的作者卢凤阁, 在该书“引言”中写道:“吾人本右所述爰于尽有之史料, 摘要编成左公西征史略一书, 并非以纪念左公为主, 而是以左公西征史唤起读者注意西北国防之重要性、并如何方能加强边疆防卫力量为终极目的。”姚欣安在1932年发表《清末新疆政策底史的发展》一文时称:“回忆清末时代新疆之危机, 能不令人感到左宗棠之可钦乎!鄙人草此文之目的, 亦正所以表彰民族之功臣, 而不愿使之遗恨九泉也。”这些著作都把晚清海防与塞防之争和左宗棠收复新疆之壮举联系在一起, 形成了与蒋廷黼不同的观察视角和抗战主张。

如果说蒋廷黼的《中国近代史》对中国近代对外关系史上的李鸿章等“抚夷派”立场的赞扬, 为蒋介石消极抗战路线提供了历史依据的话, 那么, 萧一山的《清代史》及相关著作, 通过追忆左宗棠收复新疆的壮举, 则表达了全民抗战的必胜信念。从蒋廷黼到萧一山, 以人物为主题的“二分式”研究, 成为20世纪70年代以后持续近30年“性质之争”的学术渊源。

二20世纪70~80年代, 学术界对晚清海防与塞防之争的研究一直处于争论之中, 焦点主要集中在“性质之争”上, 大致经历了淮系与湘系集团利益之争、爱国与卖国之争、两种战略之争三个阶段。这一时期虽然出现了几十篇专题文章和相关著作, 但都是同一视角下的研究成果, 没有本质区别, 内容单调而无创新, 甚至有向20世纪30~40年代回归之势。

20世纪70年代, 中国学术研究与此时的政治气候呈同态。在令人忧患的岁月里, 只有政治斗争, 没有学术研究, “历史”研究屈从于“现实”需要。在“反帝反封建”的旗帜下, 洋务运动被彻底否定, 李鸿章和左宗棠作为洋务派的领袖人物, 自然是“外国殖民主义的忠实走狗和中国封建主义的驯服奴才”;他们之间的任何矛盾和分歧, 都将被视为“狗咬狗”的利益之争。在此大背景下, 晚清海防与塞防之争被史学界定性为以李鸿章为首的淮系和以左宗棠为首的湘系集团的利益之争 (即“利益之争说”) 。此论最早可以上溯到1945年范文澜在延安写的《中国近代史》。范文澜曾把海防与塞防之争看做是淮、湘两系在琉球事件中业已产生的争论的继续。1957年林增平的《中国近代史》继承之, 认为李鸿章以“海防”为借口反对出兵新疆, 是为了压制因成功镇压陕甘回民起义而声望不断上涨的湘军;左宗棠力主进军新疆, 是为了扩大势力以与淮系对抗。1976年出版的《近代中国史稿》可谓此论的集大成者[1]。“利益之争说”实际是阶级斗争范式下推演出的结论, 是典型的以论代史:洋务运动是反动的, 李鸿章和左宗棠自然是反动首领, 也就没有好坏之分;左宗棠收复新疆仅仅是“在客观上符合民族的利益”, 不能据此认为他比李鸿章爱国。在“利益之争”中, 李鸿章是卖国贼, 但左宗棠也不是爱国者。

20世纪80年代, 中国学术研究也开始“拨乱反正”, 近代史研究中的阶级斗争范式受到质疑, 把晚清海防与塞防争论之性质与洋务运动之性质进行整体评价的现象出现松动, “利益之争说”为“爱国与卖国之争说”取代。先是1983年《湖南师院学报》开设“笔谈左宗棠”专栏, 本着实事求是精神重评左宗棠, 由此引发左在晚清海防与塞防之争中地位的变化。接着董蔡时的《左宗棠评传》和杨东梁的《左宗棠评传》先后于1984年和1985年出版, 左宗棠果然得到了比李鸿章更高的评价, 也就是说洋务派不是铁板一块, 是一个阶层而不是一个阶级, 也有爱国与卖国之分。董蔡时通过比较李鸿章、左宗棠代表的阶级利益以及参与洋务运动的动机和实际效果之不同, 证明“李鸿章是投降派的罪魁, 左宗棠是爱国派的领袖”[2]。此后, 董蔡时先生进一步认为, “天津教案、《中英烟台条约》订立和中法战争期间, 左李之间都存在着爱国与卖国之争”[3]。杨东梁则明确表示:“海防与塞防之争, 既不是一般的策略分歧, 也不能简单地看作是两个集团 (‘湘系’、‘淮系’) 争权夺利的派系之争, 而是要不要维护国家领土主权的完整, 要不要维护中华民族根本利益的大是大非之争, 实质上是爱国与卖国的斗争。”[4]1986年杨慎之主编的《左宗棠研究论文集》, 可以说是“爱国与卖国说”的初步总结 (收录文章40多篇) 。

正所谓“一代之治有一代之学”, 随着中国现代化进程的再次启动, 学术界开始关注中国历史上的现代化问题。进入20世纪80年代中期, 现代化研究范式介入中国近代史研究, 从而引起对洋务运动的重新评价, 与之相关的历史人物, 如对曾国藩、李鸿章、袁世凯等人的评价出现了非同一般的变化。曾国藩不是“刽子手”了, 李鸿章也不是“卖国贼”了。李鸿章从洋务派的领袖变为中国早期现代化的开拓者, 使刚刚现身的“爱国与卖国之争说”变得谨慎起来:就像20世纪70年代初批判李鸿章卖国时不肯承认左宗棠是爱国者一样, 到20世纪80年代末承认左宗棠是爱国者的同时不再提李鸿章卖国的事了。1987年杨策在《近代史研究》发表《论所谓的海防塞防之争》一文, 认为根本就不存在海防与塞防之争, “弃复新疆之争更符合历史实际”。他说, “认定凡主塞防者即系爱国, 凡主海防者即系卖国”是不公正的。李鸿章主张暂时放弃新疆与左宗棠主张立即收复新疆, 并不是完全对立的两种主张, 其终极目标是一致的, 都是为了维护国家安全。1988年黄力顺在《福建论坛》发表《重议海塞防之争》, 认为“海塞防之争既不是淮系军阀与湘系军阀之争, 也不是爱国与卖国之争, 而是清朝封建统治阶级内部因防务问题所引起的策略之争” (即“策略之争说”) 。1990年杨光楣在《苏州铁道师范学院学报》发表《也谈清代同光年间“海防”与“塞防”之争的性质》, 也认为, “这场争论的性质, 既不是湘淮两个派系的矛盾, 也不应该说成是爱国与卖国之争”, 双方“都具有抵御外侮的意义, 出发点都是爱国的”, “它仅仅是一般认识上、策略上不同意见的争论”。此后“策略之争说”逐渐占了上风, 一直持续到20世纪末。

关于晚清海防与塞防争论的性质, 无论是“湘淮集团利益之争”、“爱国与卖国之争”, 还是“两种策略之争”, 都没有抓住问题的实质。笔者认为, 1874~1875年海防与塞防之争论, 前后经历了“复奏”和“廷议”两个不同阶段。“复奏”阶段主要是“防日”与“防俄”之争, 其实质是争论“谁是最大的敌人”;“廷议”阶段主要是传统与现实之争, 其实质是争论是否变法、是否学习西方的问题。“复奏”阶段的争论是具体问题, 是现象;“廷议”阶段的争论才触及深层问题, 是争论的实质。所以, 晚清海防与塞防争论的性质应是传统与现实之争。

三至20世纪末, 关于晚清海防与塞防争论之研究慢慢摆脱了“性质之争”的局限, 在近代化视角下, 研究重点集中在晚清海防与塞防之争在中国近代史上的地位和作用上, 其研究空间由此得到进一步拓展。主要表现在以下几个方面。

(一) 中国海防近代化视角下的海防与塞防之争把晚清海防与塞防之争放在左宗棠收复新疆和沙俄侵略西北的大背景下加以考察, 不仅无法反映其在近代中国社会变迁中的应有地位, 而且暗含有重陆轻海的思想痕迹, 易于造成海防与塞防之二元对立。中国海防近代化视角下的海防与塞防之争及其后果, 折射出来的是近代中国从重陆轻海到海防与塞防并重, 再到中国海防近代化的历史进程。海防与塞防之争论以及海防与塞防并重战略的实施, 则是中国海防近代化启动的标志。王家俭在《台湾师范大学学报》1967年第12期发表的《清季的海防论》, 是最早把海防与塞防之争放在中国海防近代化中考察的文章, 而确立海防与塞防之争在中国海防近代化过程中应有地位的是戚其章。戚其章认为, 晚清三次海防大讨论 (分别是1874年、1879年、1885年) 关于海军分区建设与统一调度的关系, 造船与买船的关系, 海防与陆防、战与守的关系, 是中国海防近代化的重要内容, 其中, 在1874~1875年的海防大讨论中涉及的海防与陆防、战与守的关系问题, 具有战略意义和根本意义[5]。此后, 秦天、霍小勇主编的《中华海权史》, 施渡桥的《中国近代军事思想史》、《近代中国海军》和姜鸣的《中国近代海军兴衰史》等, 都把晚清海防与塞防之争论纳入到中国海防近代化的研究视角进行研究。

(二) 中国边疆治理近代化视角下的海防与塞防之争此前, 学者们把海防与塞防之争与西北边疆危机连在一起, 探讨其中的因果关系, 但在现有成果中, 大多数是只探讨争论的起因, 而忽略争论的结果。就是说, 西北边疆危机引发了海防与塞防的争论, 而海防与塞防的争论又导致了一个什么样的结果?没人回答这一问题。事实上, 此次争论的重要意义在于, 由此引发了中国边疆治理的近代化进程, 直接后果是10年后新疆和台湾建省。新疆和台湾建省之主张在康熙朝以后不断有人提出, 但迟迟没有变成现实, 主要原因在于尚未认识到新疆和台湾的战略地位。经过争论, 从中央政府到地方督抚都充分认识到西北和东南同样关乎大清帝国的命运和中华民族的生存与发展。海防塞防, 西北东南, 新疆台湾, 同样重要;新疆要收复, 台湾的防务也要加强;既要保卫台湾的安全, 也要保持新疆的完整。齐清顺甚至认为, “海防塞防之争关乎新疆命运”。争论之后, 新疆建省之进程由理论进入实践阶段。新疆建省“对其后设立台湾行省和东三省及议设蒙古行省均有深远影响”[6]。所以新疆建省成为清代边疆治理近代化的标志之一。同时, 台湾设省之议, 也是1874年台湾事件后“筹议海防”时提出来的, 在此之前清廷对台湾长期实施“为防台而治台”的消极政策。可以说, 台湾建省也是海防与塞防争论的重要成果之一。马大正主编“中国边疆通史丛书”之《中国边疆经略史》和《中国海疆通史》 (2000年, 中州古籍出版社出版) , 亦将晚清海防与塞防之争及其后果, 视为中国边疆治理近代化的标志之一。

(三) 地缘政治和国防战略近代化视角下的晚清海防与塞防之争20世纪80年代末出现的“策略之争说”, 已有了国防战略意义, 但此时的研究视角仍是“性质之争”。进入21世纪, 王生荣的《中国地缘战略论》和楼耀亮的《地缘政治与中国国防战略》, 把晚清海防与塞防之争看做中国国防战略近代化的标志。传统中国的国防战略是重陆轻海、重北轻南, 但重陆轻海战略无法应对来自陆海两个方向的安全威胁, 所以, 当日本和沙俄分别从海陆两面同时威胁大清帝国的存在时, 清廷不得不调整重陆轻海、重北轻南的国防战略。为此, 学者们放宽了海防与塞防争论的时间和空间背景, 尹全海认为海防与塞防之争论是晚清地缘政治困局在一个具体事件上的集中体现。各种复杂而关键的问题一下子都集中在一个事件上, 迫使清廷短时间内在攘外与安内、重北与重南、重陆与重海, 乃至历史与价值之间做出选择[7]。刘新华和秦仪在《福建论坛》2003年第5期发文则从地缘政治的角度来考察晚清海防塞防之争的空间意义, 他们认为, 争论使中国传统的以塞防为主的国防战略转向以海防为主的国防战略, 而且为当代中国国防战略的制定提供了有益的经验。这就从国防战略的调整角度赋予海防与塞防之争以近代化内涵。

值得注意的是, 在近代化视角下, 晚清海防与塞防之争的研究空间的确得到了拓宽, 研究内容更加丰富, 成果也更加多样化, 但仍有许多值得注意的问题未进入学术视野。如海防与塞防之“争”与“不争”, 同光之际海防议之“复奏阶段”与“廷议阶段”的比较, 海防派与塞防派之地域因素和思想文化差异对其影响和制约作用, 清王朝中央集团对海防与塞防的态度, 等等。另一个值得注意的问题是, 由于地缘政治、国防战略、国家安全、军事学等多学科的广泛参与和强力渗透, 以及历史学的微弱反应, 晚清海防与塞防之争的研究领域发生转移, 渐萌淡出史学之势, 折射出历史学面临坚守史学家园的艰巨任务。

本文来源:河南社会科学. 2007,(01),