中国文化源远流长,旷古悠久,自黄帝王朝算起,至今已有5000多年的历史。中国乃礼仪之邦,“礼仪”就是以“仪”为表,以“礼”为里,他们如同形式与外核,相互依存,缺一不可,区别“礼”与“仪”对于提升礼仪的价值地位于古于今都有很重要的意义。出于崇敬、感戴而对祖先父母、帝王官长、圣贤、神明的名字,不直呼其名、不直书其字而加以避讳就是古人遵循礼仪的一种常见表现。 在古代著书或称呼时,会需要用到很多避讳,避讳对象也是多种多样,下面例举古代常见的几种避讳法。

一、 避帝王名讳

在君主专制的古代中国,很多都需要“避帝王之名讳”,给中国的语音文字系统带来诸多影响,有的至今仍未消除。比如农历每年一月叫做正月,但是为了避秦始皇嬴政名讳,所有与“政”字同音的必须改用其他字代替,于是便开始有人把“正月”改称为“端月”。因汉高祖名刘邦,所以当代人不允许说“邦”字,包括著书时也得把“邦”字换掉,如《论语》中柳下惠的话“何必去父母之邦”,在汉碑上被刻作“何必去父母之国”。汉光武帝名刘秀,所以普天下的秀才全部改名“茂才”。春秋战国时期的人管“夜壶”叫“虎子”,到了唐代时,为了避李渊之父李虎的名讳,即改称“虎子”为“马子”了。

唐《于志宁碑》为避讳唐太宗名李世民,故将“世”字写作“卅”字。清代更多避帝王名讳,如:为避康熙皇帝玄烨名讳,故将“玄”字以“元”字代替;为避雍正皇帝胤禛名讳,故将“胤”字用“允”字代,“禛”字用“植”字代替;为避乾隆弘历名讳,将“弘”字以“宏”字代替,“历”字以“厯”字代替等等……

二、避官员名讳

宋陆游《老学庵笔记》卷五记载这样一个故事:北宋时,常州的太守名叫田登,为人专制蛮横,因为他的名字里有个“登”字,所以不许州内的百姓在谈话时说到任何一个与“登”字同音的字。于是,只要是与“登”字同音,都要其它字来代替。谁要是触犯了他这个忌讳,便要被加上“侮辱地方长官”的罪名,重则判刑,轻则挨板子。不少吏卒因为说到与“登”同音的字,都遭到鞭打。

次年元宵佳节即将到来,依照以往的惯例,州城里都要放三天焰火,点三天花灯表示庆祝。州府衙门要提前贴出告示,让老百姓到时候前来观灯。可是这次,却让出告示的官员感到左右为难。怎么写呢?用上“灯”字,要触犯太守;不用“灯”字,意思又表达不明白。想了好久,写告示的小官员只能把“灯”字改成“火”字。这样,告示上就写成了“本州依例放火三日”。

告示贴出后,老百姓看了都惊诧不已,尤其是一些外地来的客人,更是丈二和尚摸不着头脑,还真的以为官府要在城里放三天火呢!大家纷纷收拾行李,争相离开这是非之地。当地的老百姓,平时对于田登的专制蛮横无理已经是非常不满,这次看了官府贴出的这张告示,更是气愤万分,忿忿地说:“只许州官放火,不许百姓点灯,这是什么世道!”

三、避圣贤神明讳

主要是指避孔子、孟子、老子以及周公等名讳。如北宋时期,朝廷为了表达对孔子的敬畏,下令凡读书读到“丘”字时,一律读成“某”字,同时还得用朱笔在“丘”字上画一个圈。到了清代雍正皇帝时,下令凡是天下姓“丘”的人,从此以后,都要把丘字加一个耳字旁,改姓“邱”。也不能读“邱(qiu)”,要发音为“七(qi)”。直到今天,还是有很多姓“邱”的没改过来。

四:、避长辈和先人名讳

说起避父母长辈名讳,首先想到的是《红楼梦》中林黛玉,黛玉之母名贾敏,所以林黛玉但凡遇到“敏”字,都会读成“米”或“密”。还有汉代司马迁,因其父亲名“司马谈”,所以在《史记》中把跟他父亲名字相同的人,一律被改了名字。例如将“张孟谈”改为“张孟同”;将“赵谈”改名为“赵同”。《后汉书》范晔也是如此,因其父名“范泰”,于是他在《后汉书》里,把“郭泰”和“郑泰”分别改成了“郭太”和“郑太”。

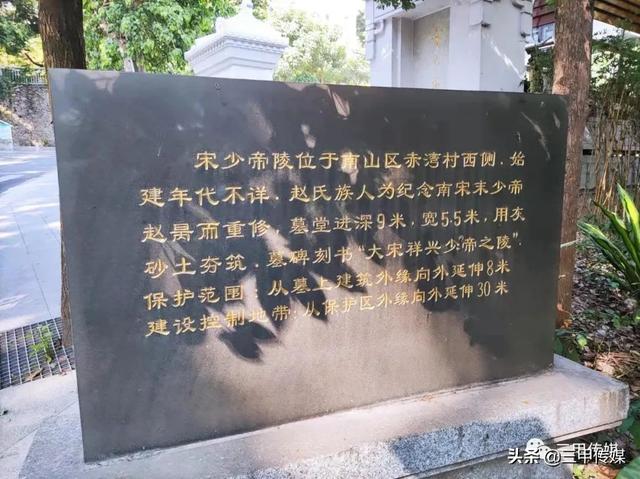

那么古人在墓志铭中是如何避先人名讳的呢?同样也是多种多样,下面例举几种常见的墓志铭避讳法。

一、帝王避讳法

凡遇帝王的名字、或帝王祖先的名字都要避讳,用其他字代替。凡遇到与帝王名称有关的如圣、陛下、御、诏、恩赐、京师、宸翰、庙号、陵寝名称等都要另起行并抬高一格书写。

二、缺笔避讳法

“缺笔法”在唐代十分盛行,如:唐《常州义兴县令陆士伦墓志铭》中记载:“君讳士倫,字徳彝;河南洛陽人也。曾祖諱‘㤗’,皇朝司農寺丞;祖諱景‘祥’,皇朝漢州雒縣尉;父諱‘據’,皇朝尚書司勳貟外郎;君即司勳之長子也……” 这里他将陆士伦的曾祖陆泰的名字中“泰”字最后一笔故意缺了不写,祖陆景祥的“祥”字最后一竖空缺,父陆据的“据”字最后一捺省去。

另据唐《唐故扬州高邮县尉尉迟府君墓志铭》中记载:“使君諱瓌,以理行著稱,使君生亳州,司兵參軍諱貝實,能敬襲前訓,恭傅義方,門風藹然,識者欽歎。府君即司兵之㓜子也……” 其中写到使君之父“貝實”时,故意将“貝”字省去最后的短捺,以示敬畏。

三、填讳避讳法

所谓填讳法,就是古人为了表达对已故先人的尊重和敬畏,在写墓志铭时,将先人的名讳先空缺,等写好墓志铭后,请一位德高望重者,将墓志铭主人以及先人名讳填补于空缺处。如: 《宋故夫人赵氏圹志》中有如下记载:“文林郎持差充招信軍錄事参軍兼司户,兼淮東總領所準備差遣,胡舉填諱。”

另据《上海奉贤碑刻录》第62页中《华亭宜人孙夫人墓志》后面记载:“賜同進士出身前将仕郎監察御史袁凱填諱。” 此明代洪武十一年的墓志铭中,依旧采用了“填讳法”,此填讳之法,自宋代开始一直延续到明代,明代之后此法逐渐不再使用。

墓志铭中“缺笔法”到宋人的“填讳法”, 到了清代墓志铭中,很多都是对先人直呼其名,逐渐的省去避讳。如清代咸丰年间的《菱湖潘懿墓志铭》中:“先考讳懿,字岱云,生道光甲午年……”。这里对于潘懿字岱云,没有做任何缺笔或空格,墓志铭最后也没有记录谁填讳。可见到了清代后,这些避讳法已经不怎么讲究了。

“避讳”源于古老的语言禁忌,但最终演化为维护封建政治架构的工具。它不仅体现了封建社会等级制度的性质,而且给人的思想造成了极大的戕害。 避讳之风,起于西周、定于秦汉、盛于唐宋、极于明清;在其两千多年的发展过程中,不断突破古制,形成了完备而严苛的避讳制度。

随着封建社会的灭亡,避讳制度也理所当然地成了历史的陈迹,但它所体现的封建等级观念至今仍有一定的影响。

作者:盛良君,安徽广德人,文物研究及收藏学专家,宣城市文史研究会会员||本平台图文编辑:徐厚冰。

,