鬼谷洞,位于玉泉街道三桥村清溪山北面的半山腰上。这里山势陡峭,凌空交合,形成一条很长的峡谷。古时候,生长在这里的山民,沿袭着巴人“洞葬”的奔丧习俗。死了的人,便将尸体搬到峡谷两边山腰的石洞中“洞葬”。于是,在峡谷中众多的石洞内摆满了尸骨。古人有“人之所归为鬼”一说,因此这条峡谷被人们称为“鬼谷”。战国时纵横家的鼻祖王利(亦名王诩)云游到此,见此谷幽静,便择一石洞隐居修炼。据《宁波府志》记载:鬼谷子,居清溪之鬼谷,以此为号。王利隐居的山洞,亦被称为“鬼谷洞”。

王利博学多才,文武精通,战国时著名军事家孙膑和政治家苏秦、张仪都曾从学于他。后世人慕其才,颂称为鬼谷大仙,鬼谷洞亦名“大仙洞”。

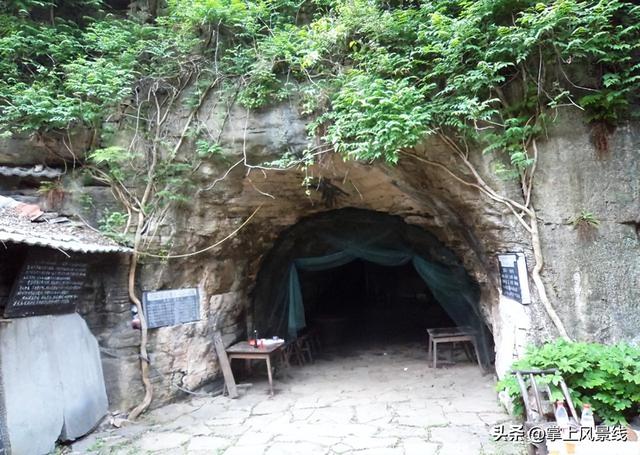

鬼谷洞系一石灰岩溶洞,坐南朝北。从洞口至山脚,有一百多级石阶。鬼谷洞洞口高3米,宽4米,主洞高大宽敞,面积约120平方米。洞中现存石桌、石凳等物件。向内步行110米,有一小洞口,需侧身而入,有一段需爬行而进。洞内尚藏一石虎,一米多长,张嘴翘尾,栩栩如生,传说是鬼谷大仙外出云游的坐骑。

据清光绪五年(1879年)重修大仙洞碑记载:庙宇初建于晋代,历代曾有补修,洞门前庙宇内供奉鬼谷神像。如今,往日的庙宇已毁于战乱兵火。从尚存的断壁残垣中,可以看出过去曾经有过的建筑规模。山壁上,嵌有多块碑文。其中,《重修大仙洞碑记》上记载:“清溪寺山后五里许,有大仙洞,系战国时鬼谷大仙披门先师修真之所。”

1955年前,鬼谷洞属远安县管辖。故清同治年间《远安县志》载:“鬼谷洞在县南五十里,清溪寺迤西五里,洞门高阔,进数步有石龛,相传为鬼谷子讲《易》所。洞深不可测,内白蝠如鸦,层池如莲。洞前有玉皇阁,久废。窟中玉泉交流。”《湖北通志》亦载:“孙膑与庞涓同师鬼谷子于云梦山学成,涓先去魏,孙膑就之,庞涓害其能,刑其足,膑徉死,齐使者窃载之。”晋代始建立庙宇(清溪寺),以后历代曾修葺,庙毁于民国时期。最早认定鬼谷子在当阳隐居的是东晋学者郭璞,他在《 游仙》一诗中写道:“清溪千余仞,中有一道士,借问此人,曰是鬼谷子。”郭璞是荆洲刺史,又做过临沮(即今远安县,因临沮水而得名)县令,想必其认定有一定的可信度。

在当阳鬼谷洞一带,流传着不少有关鬼谷子的传说。相传,鬼谷洞东南4里处的山顶上有3块大石,高丈余,方广如之,石上可容数座,石纹如方卦。当年,鬼谷子云游至此,见此地景色迷人,气象万千,顿觉心旷神怡,胸中似屯百万雄兵,便腾跃到此石上面,指划棋盘,取石为子,一个人在石上对弈三天三夜。后来,人们将此地称为棋盘山。沮河似一条白色玉带从清溪上缓缓飘过。人们乘坐一叶轻舟,举目可见河岸两旁陡峭的崖壁上,分布着密密麻麻的古岩居。相传,当年鬼谷子在鬼谷洞中授业解惑时,为了磨炼学生的心志,在教学之隙,带领学生数年中在沮河两岸的悬崖绝壁上挖掘了近2000间岩屋。

如今,鬼谷洞重修了山门、僧舍。清溪山美好迷人的自然风光和鬼谷洞扑朔迷离的悠久历史常常吸引着众多游客到这里观光谒拜、揽胜探幽。

,