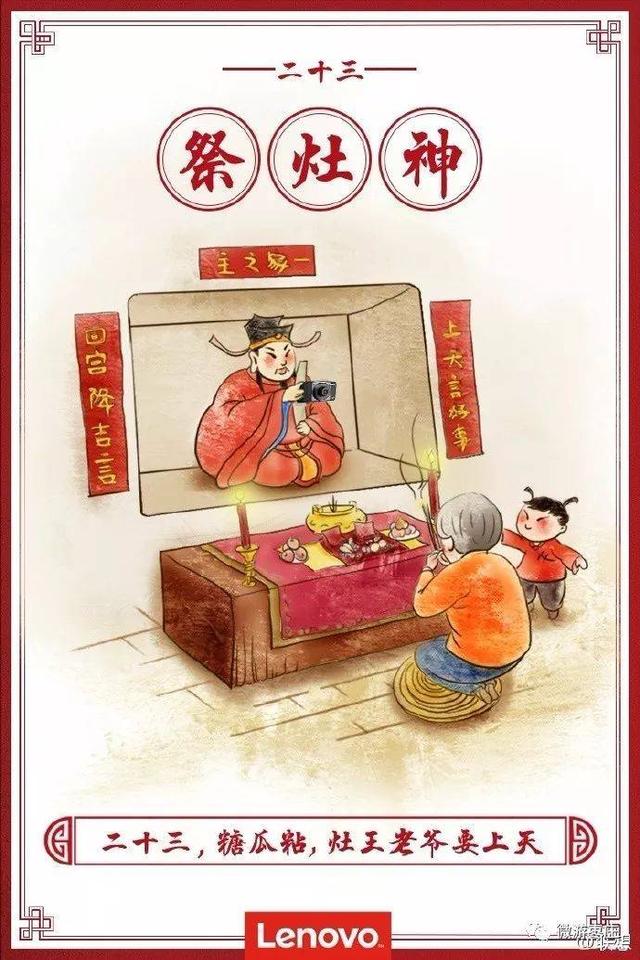

腊月二十三俗称“小年”,这一天为祭灶日,民间的活动是送灶神上天,向玉皇大帝汇报这一家人一年来的所作所为,这种仪式称为“送灶”、“辞灶”,更为通俗的说法就是“送灶老爷上天”。

宋代著名诗人范成大在其《祭灶诗》中说:“古传腊月二十四,灶君朝天欲言事。云车风马小留连,家有杯盘丰典祀。猪头烂热双鱼鲜,豆沙甘松粉饵团。男儿酌献女儿避,酹酒烧钱灶君喜。婢子斗争君莫闻,猫犬角秽君莫嗔;送君醉饱登天门,杓长杓短勿复云,乞取利市归来分。”这首诗就非常形象地说明了古代汉族人民有关祭灶的风俗习惯。

清朝的皇帝从雍正年间开始,每年腊月二十三在坤宁宫祀神。为节省开支,皇帝顺便把灶王爷也拜了。以后王族、贝勒随之效仿,于腊月二十三祭灶,自此开始有了官民在不同日子过小年的分别。

在汉族民间,小年有“官三民四船五”的传统,也就是说,官家的小年是腊月二十三,百姓家的是腊月二十四,而水上人家则是腊月二十五。

北方在南宋以前都是政治中心,受官气影响较重,因此小年多为腊月二十三;相反,南方远离政治中心,小年便为腊月二十四;而沿江河湖海的居民,则保留了船家的传统,小年定在腊月二十五。

这就是为什么南方人过小年比北方人晚1天的缘故。

枣庄地区虽然也是北方城市,但是关于“辞灶”的时间略有不同,北部如滕州、山亭一带为二十三,其他区一般遵循“官三民四”说法,在二十四“辞灶”。为什么很多的枣庄人小年是二十四而不是二十三呢?

枣庄是一个因煤而建,因煤而兴的城市,据考证,枣庄开采煤炭的历史有千年以上,尤其1878 年(清光绪四年) ,直隶总督兼北洋大臣李鸿章,奏准清廷,派米协麟、戴华藻筹 资 5 万元,开办峄县中兴矿局。矿址就在今天的枣庄市市中区境内,可以说由煤炭开采带来的文化对枣庄现有的一些风俗习惯影响深远,在漫长的煤炭开采历史当中,煤矿工人一直都是比较低贱的社会阶层,据乾隆年间编撰的《峄县志》卷一《地理》上记载:“煤井之凿,前此未有也,万历中期,游手黠民,簧鼓其说,一时嗜利者懵然信之,掘重泉伤地脉,峄之衰微兆于此矣”可以看出乾隆之前的矿工大多来自农民,也有社会游民,煤炭事业的发展,并没有改变矿工的的社会地位,《峄县志》上依旧赫然写着“办煤开井,皆贱者为之,”“商贾、士大夫所羞为也”不难看出煤矿工人的社会地位,是十分卑微低下的,从事煤炭开采与经营的人们按照“官三民四”说法,把小年定在二十四,很长的时间里,枣庄地区以煤炭开采为主,所以从事与煤炭开采有关工作的人们占着社会主要的部分,所以他们的习惯也在一定程度上影响了枣庄地区的习惯,所以很多人过小年的时间就是年二十四。虽然现在煤矿工人在社会地位有了天翻地覆的变化,但是二十四过小年的习惯一直保留了下来。

“辞灶”仪式一般傍晚在灶间举行,虽然在自家的户口里并没有“灶王爷”这户,可是这一天家家都在为这位重要的编外人员送行,用侯宝林老先生的相声里的话,一般都是老太太们迷信才做这些事:先往灶神的嘴上抹上糖,意思是叫他上天后不要乱说话,多替这家人美言几句。然后在灶前摆上供果和用秫秸芯扎的马,焚香燃炮,口中还念念有词,祈祷灶王爷“上天言好事,下界保平安。”最后揭下灶王爷的画像,连同秫秸芯扎的马一起焚烧,意寓让他老人家吃饱饭,骑上顺风马升上天去汇报了。其实真正的“祭灶”仪式还真没见过,也不知道古时候的是什么样子的,但是有一点是很明确的,就是从这一天“辞灶”后,百神上天,百无禁忌,天天大吉。

本文内容由壹点号作者发布,不代表齐鲁壹点立场。

找记者、求报道、求帮助,各大应用市场下载“齐鲁壹点”APP或搜索微信小程序“壹点情报站”,全省600多位主流媒体记者在线等你来报料! 我要报料

,