南宋庆元二年(公元1196年),五十七岁的辛弃疾居家移居江西铅山(Yánshan)期思瓢泉,在那里修筑了庭院园亭,并给一个园亭起名“亭云堂”,学起了他的偶像陶渊明,过去了闲云野鹤的村居生活,“便此地、结吾庐,待学渊明,更手种、门前五柳”,整日游山逛水,饮酒赋诗,不亦乐哉。那里恬静的田园生活和质朴的乡村民俗让辛弃疾深为所动,灵感翻飞,写下了很多瓢泉四时风光、世情民俗和园林风物、遣兴抒怀的诗词。

然而,怡然自得、优哉游哉的生活并不能掩盖辛弃疾壮志未酬、报国无门的激愤和知音难求、年华空老的孤寂。他一生以恢复为志,以功业自许,却命运多舛,备受排挤,至死也未能实现理想,这不能不说是人生的最大遗憾。

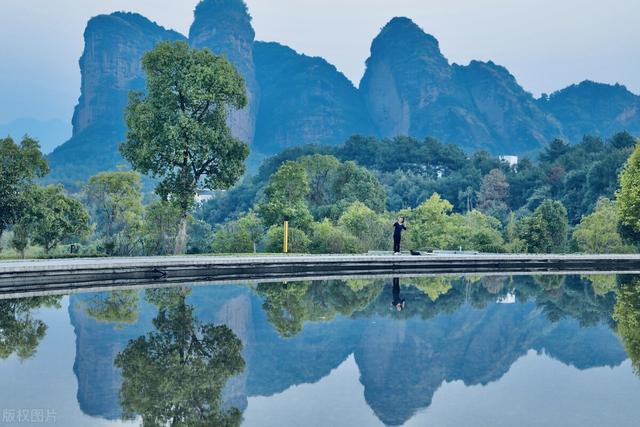

嘉泰元年(公元1201年)春,一天,天气晴朗,惠风和畅,辛弃疾独自坐在亭云堂前,看着堂前的湖光山色,小溪潺潺,黄岗山气势宏伟,山花烂漫,心情顿觉愉悦,便吟咏起陶渊明的《停云》,“静寄东轩,春醪独抚。良朋悠邈,搔首延伫。”“有酒有酒,闲饮东窗。愿言怀人,舟车靡从。”抑扬顿挫之间,灵感袭来,提笔写下了一首著名的《贺新郎·甚矣吾衰矣》:

甚矣吾衰矣。怅平生、交游零落,只今余几!白发空垂三千丈,一笑人间万事。问何物、能令公喜?我见青山多妩媚,料青山见我应如是。情与貌,略相似。

一尊搔首东窗里。想渊明、停云诗就,此时风味。江左沉酣求名者,岂识浊醪妙理。回首叫、云飞风起。不恨古人吾不见,恨古人、不见吾狂耳。知我者,二三子。

这首词前面还有一段话:“邑中园亭,仆皆为赋此词。一日,独坐停云,水声山色,竞来相娱。意溪山欲援例者,遂作数语,庶几仿佛渊明思亲友之意云。”说明写这首词的缘由:铅山县里修筑了许多园亭,自己都分别给它们题了《贺新郎》词。一天,独自坐在停云堂,水声山色竞相前来使人愉悦。我想,这是不是溪水和青山看到我为别处写了词,也叫我照例给亭云堂写一首呢?于是我就写下了这几句,差不多和陶渊明的《停云》里思念亲友的意思相近。

这首词是辛弃疾的代表作之一,起句浩叹万事蹉跎,故交零落,只得转向青山寻觅知音,与青山互赏妩媚。接下来向古人求知己,闲饮东窗,赋诗思友,与五柳先生情思相同,互为异代知己,由此发出了不恨我不见古人,只恨古人不见我狂的感慨,抒写了词人贬谪后的寂寞心情和对时局的深刻怨愤,时喜时悲,时低时奋,生动贴切地传达出词人的复杂感情,跌宕生姿,畅想无限。

这首词由酒而起,因酒而生。词人独坐亭中,独酌几杯酒后,生生被催发出了千古才情空费、人生知己少有的悲戚。这感受来得浓,来得急,来得壮怀激烈,容不得喘息。既然现实中知音难求,也只能顺着时光的河流溯游而上,去历史中寻觅自己的偶像,以求灵魂的交融,思想的相通。

“甚矣吾衰矣。怅平生、交游零落,只今余几!”一开篇就引用孔夫子的典故。孔子在《论语•述而篇》说到:“甚矣吾衰也,久矣吾不复梦见周公。”意思是自己衰老得很厉害,好久没有再梦见周公了。辛弃疾开篇即引用孔子之言,却单单只说出了第一句便戛然而止,欲说还休,欲言又止,好像不似稼轩的风格。然而,要知道,此时的辛弃疾已是六十二岁的花甲老人了,当年的同道者大都终老,故交零落,只留自己还苟活在这人世间,谪居多年,一事无成,激昂的平戎策,如今只换得几首倾吐愤懑的无聊文字。这里更多的有慨叹政治理想无法实现的意思,自己金戈铁马的一生,所有的理想终究只在梦里,空欢喜,徒伤悲。

“白发空垂三千丈,一笑人间万事。问何物、能令公喜?”李白说“白发三千丈,缘愁似个长。不知明镜里,何处得秋霜。”当年太白先生被赐金放还,云游天下,四海为家,第二次云游秋浦时写下了这组《秋浦歌》,除了歌咏秋浦的山川风物和民俗风情,更多的是表达自己忧国伤时和身世悲凉之叹。辛弃疾化用李白的这句诗,也是表达自己岁月蹉跎,半生沉浮的悲凉。知音难寻,识者不遇,三千丈白发也不过是空垂愁思,徒然无益。这里的“空”字用的非常好,三千丈的白发,缘于愁绪之多之重,却全然无用,徒留空垂。然而,一事无成,言愁又有何用,自己能做的也只有对万事万物苍凉一笑罢了。这一笑,含着几多悲凉,又酿出几重心酸,就连沧海岁月中的陈年往事,也被硬生生地牵扯出。岁月不饶人,自己亦未曾饶过岁月。心里的愁苦,恐怕只有他本人知晓。

“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。情与貌,略相似。”这句是很有名的一句。到这里,辛弃疾话锋突转,从哀叹自己知交零落、白发空垂转向了面前的青山:你看那青山潇洒多姿,料那青山看我也是一样。这句是自嘲,也是自警。分明已是年华老去,但却仍然与青山比妩媚,比多姿,可见他壮志犹在,雄心未酬,同时,在宁愿以青山为伴的选择中,也暗示着他始终不改的节操。那青山,有春夏秋冬,有荣枯兴衰,可自己却再也回不到“金戈铁马,气吞万里如虎”的当年了,只得“西北望长安,可怜无数山。”自己尽管一生都梦想着收复失地,统一中原,然而,这个愿望恐难实现了。这句很有稼轩诗词的特点,顿挫跌宕,摇曳生姿,给人以无限的遐想。

“一尊搔首东窗里。想渊明、停云诗就,此时风味。”坐在东窗前,对着酒杯把头搔,想当年陶渊明写成《停云》时,也就是这样的情调。与青山对饮,除却与李白心有灵犀外,他也想到了陶渊明。当年五柳先生闲居住在家乡浔阳柴桑,东篱采菊,南山种豆,门前植柳,看着天上如团似簇的白云,“静寄东轩,春醪独抚。良朋悠邈,搔首延伫。”“有酒有酒,闲饮东窗。愿言怀人,舟车靡从。”辛弃疾从这句中找到灵感,将其浓缩成“一尊搔首东窗里。想渊明、停云诗就,此时风味。”表达了对亲友的思念,对世事的担忧。

即便归隐山林,有些事情也是放心不下,就像面对偏安一隅的南宋朝廷,辛弃疾恢复中原的爱国信念始终没有动摇过,“虽千万人吾往矣”,明知不可为而为之,始终把洗雪国耻、收复失地作为自己的毕生事业,把满腔激情和对国家兴亡、民族命运的关切忧虑,全部寄寓于词作之中。就像天上凝聚不散的停云一样,毫不动摇。

“江左沉酣求名者,岂识浊醪妙理。回首叫、云飞风起。”江南那些醉中都渴求功名的人,又怎能体会到饮酒的真谛?在酒酣之际,回头朗吟长啸,云气会翻飞,狂风会骤起。每每读到此句,我不仅都会仰天长叹,世间有如陶渊明一般不慕名利者,也不乏“江左沉酣求名者”,那些醉生梦死、贪生怕死之徒,不饮“浊醪”,又岂知“妙理”,只顾皓首穷兵,贪图个人利益,怎知风起云涌的外部世界,已经风云激荡,怎能体会到““落日楼头,断鸿声里,江南游子。把吴钩看了,栏杆拍遍,无人会,登临意”的慷慨悲壮,体会到“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵”的意气风发啊。

“不恨古人吾不见,恨古人、不见吾狂耳。知我者,二三子。”不恨我不能见到疏狂的前人,只恨前人不能见到我的疏狂而已。了解我的,还是那二三个朋友。这句表现出一种豪视今古的气魄。古人是谁?陶渊明还是李白?或许二者兼有。陶渊明说“刑天舞干戚,猛志固常在。”李白说“十步杀一人,千里不留行。”而辛弃疾自己也说“天下英雄谁敌手?曹刘。生子当如孙仲谋。”这些疏狂的诗词,深层次的却是内心的无奈。稼轩的狂放,始终带着无法遁形的伤痕,这急风骤雨式的呐喊,终究以“知我者,二三子”落下帷幕。

这二三子,或许有陈亮,有陆游,也有朱熹,“男儿到死心如铁,看试手,补天裂。”“ 胡未灭,鬓先秋,泪空流。此生谁料,心在天山,身老沧洲。”“未觉池塘春草梦,阶前梧叶已秋声。”壮志未酬,雄心难灭,而人生之路却已快到终点,知音少,弦断有谁听?于世间踽踽而行,终究是冷暖自知,就算有两三个知心人,也会在某个岔路口,丢失彼此。

席慕容说:“青春是本太仓促的书,我们含着泪,一读再读。”于世间踽踽而行,终究是冷暖自知,这本仓促的人生之书,由不得人们不注释得厚重而感伤。

“我见青山多妩媚,料青山见我应如是。”这两句词是令人称奇赞叹的千古名句,尽显辛弃疾的潇洒豪气和满腹才情。酒入愁肠,万般无奈,辛弃疾仍然是自信的,内心还是希望能遇到真正赏识自己见解的知己,愿这个国家“五十弦翻塞外声,沙场秋点兵”,哪怕“可怜白发生”。这种内心的坚定与自信,从未改变,老而弥坚。历史长河里,这一腔家国情怀涌动如蓬勃青山,数百年后依旧让人心情激荡。