文/齐麟 书法网签约作家

观念的书法在宋代完成了其自身文化品格与人文内涵的阐述机制的确立。宋朝的书学思想实是中国书法理论史上的的重要关钮,道德品格与文化修养在宋代与书法真正的联系在一起了,自此书法便作为一种文化现象,日益受到人们的重视。

宋朝的文人士大夫活动之盛在政治领域是空前的,这便给予了书学深刻的影响。文人操控了对书法解释的话语权,审美旨趣立场多出自文人雅逸,而很少涉及正统儒学家的典雅庄重。学术昌明,学者在多方面均有很深的造诣,在书学上表现为重视文化修养的灌注。

朋党之争而引发“君子小人”之辩,在书学上表现为重视道德人格的评价。

本文所探讨的是关于文化修养、道德人格与书法的关系,以及引发的思考。

关于文化修养、道德人格与书法的关系:在宋之前文化修养并未在书法理论中占有过多的位置,回顾自汉至唐的书论、宇宙、自然、天地、五行、人格等观念依附于对书法的联想。到了宋代,文人士大夫参与朝政,社会结构发生了变化,文化修养自然也被提到了应有的高度。后世“书卷气”“学问文章之气”等名目便与苏轼等人强调文化修养有直接的关系。苏轼曾说:“退笔成山未足珍,读书万卷始通神。” 黄庭坚也说:“学书要须胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵。若其灵府无程政,使笔墨不减元常、逸少,只是俗人耳”。二者既是文学家又是书法家,因此在书论中“韵”“不俗”等词汇进入了书法审美品评的领域。宋人深知文化特质于书法来说是高贵的,所以极力免俗,因为稍一染俗,书法便面目全非了。

强调文化修养对书法的重要性在整个北宋书坛,大体尚无异议,可关于如何看待人格与书法的关系,欧阳修与苏轼有着不尽一致的看法。

在欧阳修看来,品德人格与字画特征有着必然的联系;

颜公忠义之节皎如日月,其为人尊严刚劲,象其笔画。

斯人忠义出于天性,故其字画刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人。

这番论述无疑是陷入了泛道德观的陷阱,道德人格与点画行迹并没有必然的关联,先入为主的夸赞、整齐优美的文学语言让人们忘却书法作品的本来面目,举出书法史上书法成就与道德人格不相符的也不乏其人,如陶九成评北宋奸相蔡京书,备极称道,谓京

“正书如冠剑大人,议于庙堂之上;行书如贵自公子,意气赫变,光彩射人;大字冠绝古今,鲜有俦匹。襄书为本朝第一,而京可与方驾”。”

不顾书法形式本身的艺术性“因人废书”和“书以人传”我觉得都有悖于客观评价一个人书法水平的优劣。人格的这张简历,不知使多少优秀的书法作品埋没荒野,更不知现在交口称赞的作品有多少名不副实。

而苏轼看待人格精神与书法形式的关系,显然比欧阳修更为恰切:

人貌有好丑,而君子小人之态,不可掩也;盲有辩讷,而君子小人之气,不可欺也;书有工拙,而君子小人之心,不可乱也。

可见苏轼并不在乎书法的工拙,而更看重书法作品背后是怎样一个人,如若一个人是正人君子,其书法外在形式的拙也可能展示的是君子之风,小人所写的作品,即使点画精工,终究展现的只是小人的气度。由此可见,人格的高下与书法外在的形式并无必然的联系。“以目取人,且犹不可,而况书乎。” 当为确论。

自宋以后,伦理概念在书法领域的移用越发地严苛。明人张丑称:“宋人书,例称苏、黄、米、蔡、蔡者,谓京也。后世恶其人,乃斥去之而进君谟焉。” 一些士大夫对赵孟頫、王铎出仕新朝尤为不满,讽刺其为“贰臣”。

几点思考:

我们深知一味强调形式的美术化书法是无法行之久远的,不能背离文化,只谈形式,同样不能背离形式,只谈文化。文人,学者,书法家交融的文化环境中已不复存在,想做一名纯粹的文人已是高悬中天的理想。只是过去的文人用笔墨记录自己内心情感世界的诗文,下笔即用笔,没有强烈创作意识的经营,也少见信札手稿中的信笔,日常书写与人的生存状态水乳交融。尽管书法家也书写典雅的诗文,竭力避免使用错字别字,但文化素养在书法中的体现绝不是简单读几本书,抄录几篇经典古文,况且书法家口中的文化素养在专业学者面前不值一提。

此外要警惕书法沦为文学的附庸。 古代书论(文化现象的书法)与实际书法作品并不完全重叠,古人论书多以感觉谈感觉,即缺少严密的逻辑论证,而且文人这一角色的介入,使更多书论家倚靠深厚的文学根基,书论的语言也多讲求辞藻的排叠,义近的形容词更相互用,有的书论甚至比况奇巧,言不及义,让没有对视觉形式的书法做出深刻体验的初学者,不自觉地陷入这陈述的危机。这也正反映了直觉的感受与逻辑的表述的深刻矛盾。

设想一下,当人们的文学鉴赏水平和文化知识不断提高的同时,对于实际书法作品敏感、想象没有丝毫的进步。当人们沉浸在这种虚假的书法审美与伪敏感中,无法进入书法真正的意境,伴随着书法逐渐与文学强行贴合的联想,书法必定丧失其独有的地位,而成为文学的附庸。

因此欣赏书法首先要有对线和空间的敏感,而不是让书法依附于对文学的联想与赏鉴式书法批评的语言,否则不仅会让书法作品便会沦为印证文字解释的附庸,而且表达的不过是囿于文学的话语,重复着传声筒似的大而不当的空论。如果长久地在言辞华美的美文中遨游而漠视书法作品实际带给我们的情感体验,泛泛地套用现成的简单描写句和形容词,我们的感受力、想象力便会不断被消磨,思维变得更加懒惰,犹如失聪的人在讨论音乐。

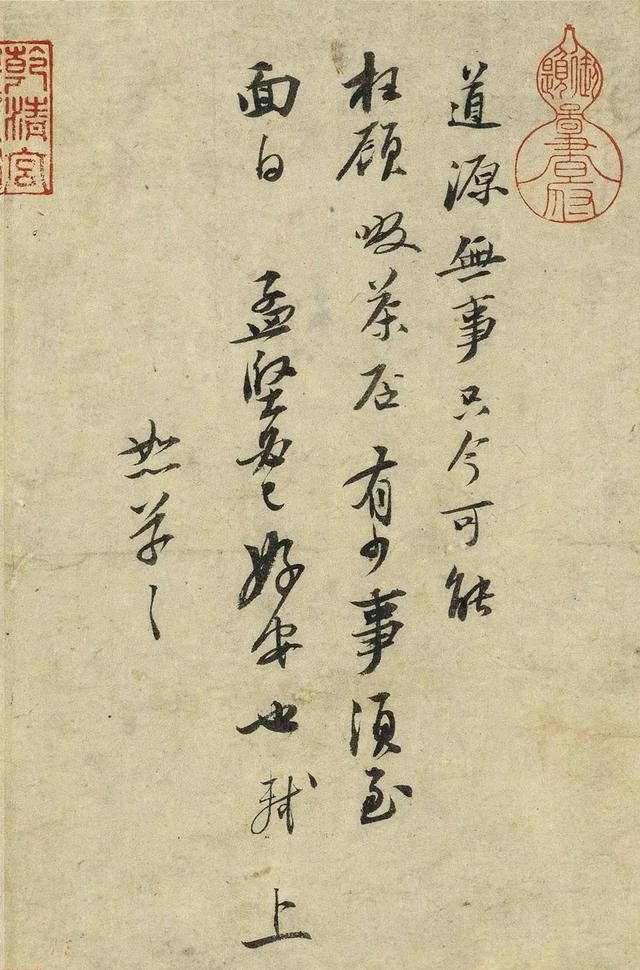

宋人视读书做人为写字之根本,但却未回答如何用书法艺术的方式表达与艺术相关的问题。何绍基曾说“心声心画,无可矫伪,然非刻苦用一番精力,虽人已成就,不见得全能搬到纸上。”由于日常书写的缺失,令文化素养转化为笔端具体可感的文气的实现失去了栖息的土壤,使我们难以找到修养与书法结合的规律。过去时代通行的书写准则大多由各时代书法精英的引领,文化的下放,使全社会基本都能接受同一个书写法则,但对于今天来说,硬笔已完全取代毛笔的实用功能,毛笔的书写规范只有少数人才能把握。如今每当书法家下笔时,也只是按照意匠经营的“安排”去完成一件书法作品。书法作品大多在创作的心态下完成,或许在外观上令人应接不暇,但文化内涵的注入却没有得到实质的体现。日常书写的暌离,使我们歆羡过去时代轻而易举就能获得的书写状态,笔端的文化素养也沦为抄录他人的诗文,但尽管如此我们仍要养一颗文心,把文气化作一种骨气流露在作品中,不断地接近我们心中的理想。正如我们赏鉴曾巩的《局事帖》,作为唐宋八大家之一的他,专精文学,旁涉书法,观其字迹,虽未有海岳外使风樯阵马之痛快沉着,也无山谷老人长枪大戟之汪洋恣肆,然隐隐透出温润娴雅,清气若兰的文气,与笔端错杂,不师古的山林气判若云泥。

因此作为书法家既要有文化素养,又要借助日常书写训练改变书写的节律,进而改变一个人的整体状态,这样才能让文气、书卷气形于楮素,此外还要给想象力留出余地,正如邱振中先生所说:

“在书法领域中却被训练出一副模式化的感觉:这里不需要,也不允许想象力得到发展。因此,书法艺术便转而为模式建立之缓慢艰难而强调功力。为模式选择之易于背离典范而强调修养。然而,不知对哪一门艺术的深入不以这两者为前提,也不知还有哪一门艺术需要把这些不言而喻的基础打造成自己惟一的标识!”

,