□陈侃章

唐朝时期的诸暨“县级领导”,个个是诗人——虽然会写诗是那时的标配。但在基层岗位历练还是很重要的,此后他们都人生开挂,各展其能。要么成为诗坛领袖,如严维;要么成为隐逸高人,如丘丹;要么是皇亲国戚,如李罕;要么步入仕途快车道,位极中枢宰相,如王琚、裴均,从而呼风唤雨,檄传一方,在历史上写下了深深浅浅的一笔。当然,也有在诸暨“县级领导”上做出政绩而未予重用的,对此在下文将插上一笔。

这篇小文记述从诸暨县尉起步、后来高升中枢宰相的裴均。

卢纶《送姨表弟裴均尉诸暨》书影。

裴均(750-811年),字君齐,绛州闻喜(今山西闻喜县)人。裴均在唐代宗李豫大历年间(766-779)明经及第。唐朝时的“明经”,与“进士”是同一级别的科举,主要区别是考试的内容不一,“明经”试帖以经学为主,“进士”考卷以诗赋为主。裴均在明经及第后,外放的第一个官职为诸暨县尉。有些遗憾的是,历代《绍兴府志》和《诸暨县志》对此均无记载,仅仅从乾隆《诸暨县志》严维传中查得一个补注,谓“中唐有裴均,亦诸暨尉,卢纶诗可据,而《职官志》并无其人,则知宋元以前,遗佚者什居八九。卢纶诗载《艺文志》。”

由此可见,裴均作为一个诸暨县尉的经历,是从另一个诸暨县尉严维传略中反映出来的,而裴均任职的线索又要从卢纶(739-799)的诗作中去寻找,可谓七里八弯,曲径才能通幽。下面说说裴均出任诸暨县尉的时间。

先从卢纶的诗讲起。唐大历年(766-779)间,时任监察御史的卢纶,受到宰相元载一案的牵连,虽然逃脱了牢狱之灾,但削职为民是当然的。卢纶获得自由以后,就游历各地散心,也特地来到诸暨,与其姨表兄弟裴均——刚刚放职到诸暨县尉的裴均会面。一番衷肠,三杯下肚,卢纶将所感所慨、所希冀写在了《送姨表弟裴均慰诸暨》上,全诗如下:“相悲得成长,同是外家恩。旧业废三亩,弱年成一门。城开山日早,吏散渚禽喧。东阁谬容止,予心君冀言。”并在诗题下自注:“此子先君元相旧判官。”因为裴均的父亲曾经是宰相元载的判官,而裴均母亲与卢纶母亲为韦姓同胞姐妹。至于这首诗的内容解读,笔者已经写过《予心君冀言》的文章,此处不再重复。

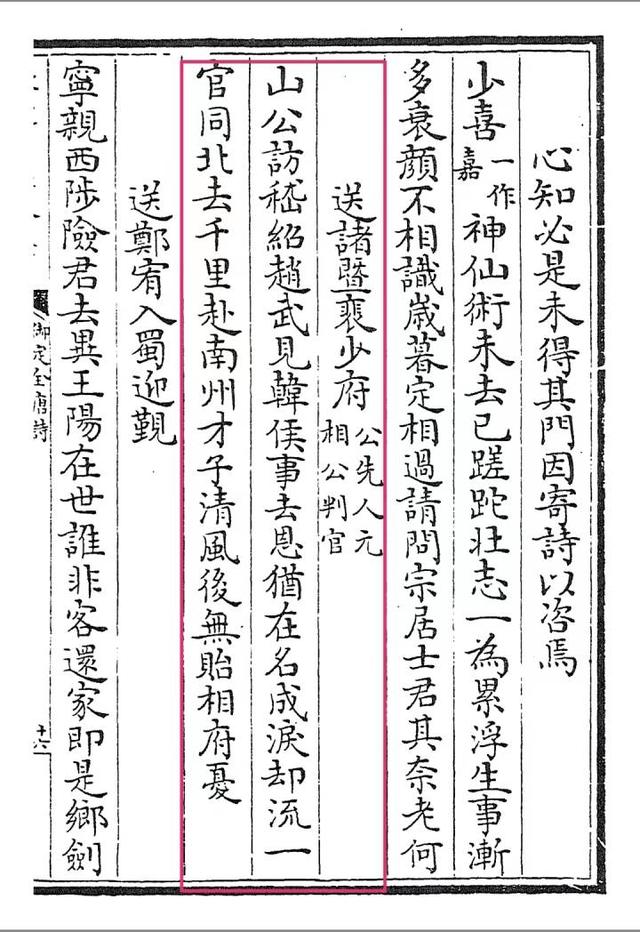

李端《送诸暨裴少府》书影。

除卢纶这首诗外,还有李端《送诸暨裴少府》诗的写作时间,也可大致反映出裴均何时出任诸暨县尉。该诗云:“山公访嵇绍,赵武见韩侯。事去恩犹在,名成泪却流。一官同北去,千里赴南州。才子清风后,无贻相府忧。”诗中的“少府”是对裴均这位县尉的尊称。显然,这是一首情深谊长的送别诗,说明李端与裴均交情非同一般。

查考李端的经历,他生于743年,卒于782年,诗名远扬,是唐朝“大历十才子之一”。大历五年(770)他考取了进士,其后历任秘书省校书郎、杭州司马。李端与裴均的姨表弟卢纶亦熟悉,写有《长安书事寄卢纶》诗。李端在杭州司马职上去世,时在建中三年(782),生年不满四十。由此不难推出李端至迟在782年前写下此诗,在这个时段裴均还在诸暨县尉任上,其后才调升他地。所以裴均当在782年前后在诸暨任县尉。

卢纶的《送姨弟裴均尉诸暨》、李端的《送诸暨裴少府》两首诗作互相印证,是对裴均出任诸暨县尉的实证,且可推断出这位后来的宰相在诸暨任职的时间,从而对历代《绍兴府志》《诸暨县志》未著录裴均的经历有所弥补。

唐代的县尉是协助县级行政长官县令的一个职务,难说显赫。但裴均非寻常之辈,从诸暨县尉起步步高升,不久升迁为膳部郎中,贞元十九年(803)出任荆南节度使,因平定刘辟有功,升任加检吏部尚书,元和三年(808)又任尚书右仆射、判度支,不久以后出任检校左仆射,升至同平章事。所谓“同平章事”就是实职宰相。

对于裴均入朝任重职,时任翰林学士兼左拾遗的白居易极力反对,为此他在元和四年(809)写了《于頔、裴均欲入朝事宜》奏折,以此密报唐宪宗。白居易提出用于頔、裴均的“三不可”的理由,且一一道来。这显然是重磅。但白居易又有担心,一旦密奏事泄,将会给自己带来难测之祸,所以他在奏折中向唐宪宗提出要求:“凡此三不可,事实不细,伏乞圣览,再三思之。今臣所言,皆君臣之密机,安危之大计,伏望秘藏此状,不令左右得知。”

白居易密奏《于頔裴均欲入朝事宜》书影。

然而白居易奏状不被采纳,唐宪宗依然重用裴均。

裴均出将入相十多年,如鱼得水,长袖善舞,位极人臣,累封郇国公,又在任上去世,谤誉满身,官位与人生同终。据现有资料,有唐一代的诸暨县尉中,裴均是仕途升迁最高的一位。

这里要撇开一笔,讲讲很有政声的诸暨县令也有未见升职的。这就是大名鼎鼎的李胄。

据《宋高僧·灵默传》记载,唐宪宗元和九年(814),朝廷将给事中孟简调任到浙东观察使职。浙东观察使在越州(今绍兴)办公,位高权重,是显赫之职。钱塘江以东的浙江大部区域都是他的属下,而诸暨更是就近直辖之地。

孟简勤勉,颇有政声,但不知是何原因,他竟在“会昌法难”之前,在所辖之地掀起灭佛运动,一时之间,大批僧尼驱散,大批寺庙拆毁,大量僧侣自尽,哀鸿一片。五泄禅寺自然未能幸免。

时任诸暨县令李胄对此非常不满,乃向顶头上司、下派的京宫孟简讨说法,但不管如何交涉,孟简不予理睬,五泄禅寺照拆不误。

无奈之下,一个小小的诸暨县令,就向朝廷直接上奏本,状告孟简灭佛带来的社会动荡、种种后果,要求朝廷尽快下文保护寺院和教众。

朝廷准予李胄奏本。

五泄禅院得以迅速重建,僧徒也迅速重聚,民心得以凝聚。李胄这一犯上举措,显是对孟简灭佛的有力反击。

但自此以后,没有再查到李胄进一步的经历。当然,一个不唯上的官员,为民请命的历史记载还是留下来了。所谓“青史留名”大概如此吧。

再回到裴均宰相上来。自两晋以来,山西裴家一直为名宦世系。裴均这一支,其高祖裴行俭、曾祖裴光庭、祖父裴稹、父亲裴倩均在朝中任职,文昌武盛,绵绵不绝,而裴均青出于蓝,其权位名望已超越祖上。

裴均著有《寿阳唱咏集》十卷、《渚宫唱和集》二十卷,是很有名望的诗人,《新唐书·艺文志四》总集类收录其书目。但《全唐诗》竟未收录其诗作,可见资料失散之严重。

一部皇皇《全唐诗》,尚有遗珠撒时空。

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。

,