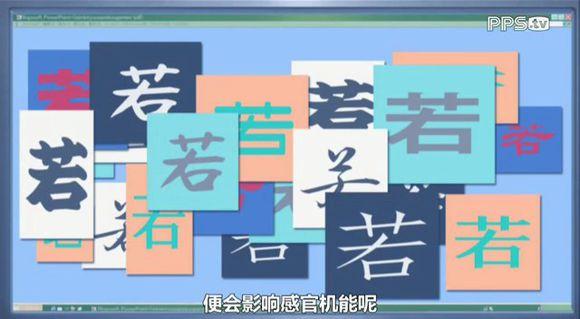

1、完型崩溃

脑内的神经元将长时间看过的东西默认看成为想象中的事物。例如将云或者墙上的污渍看成人脸就是脑内的“面部”神经元产生了反应,不自觉地将其认成了人脸。另外,脑内也有类似面部神经元的汉字神经元,长时间看一个汉字,汉字神经元就会产生疲劳,便会影响感官机能,这时熟悉的字,人也会对其形态产生怀疑而觉得不像甚至变得不认识了,这就是完形崩溃。

2、破窗效应

心理学的研究上有个现象叫做“破窗效应”,就是说,一个房子如果窗户破了,没有人去修补,隔不久,其它的窗户也会莫名其妙的被人打破; 一面墙,如果出现一些涂鸦没有清洗掉,很快的,墙上就布满了乱七八糟,不堪入目的东西。一个很干净的地方,人会不好意思丢垃圾,但是一旦地上有垃圾出现之后,人就会毫不犹疑的抛,丝毫不觉羞愧。这真是很奇怪的现象。

3、巴纳姆效应

人们常常认为一种笼统的、一般性的人格描述十分准确地揭示了自己的特点,心理学上将这种倾向称为“巴纳姆效应”(Barnum effect)。其实很多所谓的心理测试,都是应用了巴纳姆效应!

4、峰终定律

峰终定律:我们对一件事物的记忆仅限于高峰和结尾,事件过程对记忆几乎没有影响。高峰之后,终点出现得越迅速,这件事留给我们的印象就越深刻。所以网络上曾经出现过这么一句话,“人们应该在最美好的时候离开”,说的就是“峰终定律”。

5、峰值尾值理论

峰值尾值理论告诉我们,一个经历在事后给你带来的愉悦感并不取决于整个事情持续性的平均体验,而是它给你带来的体验的高峰和收尾的平均值。

当被问到你的假期过得如何的时候,你会把脑袋里有关假期的一些断片都调出来,进行重组,再给予一个总体评价。但是,有趣的是,你不会去回顾假期那整个过程的所有点滴,再取一个所有体验的平均值。实际上,你只是很简单的回忆了下你最快乐的那个时刻(peak value)以及你旅行最后一天的感觉(end value),把它们两个作为最重要的参考事件取个平均值来评估你的整趟旅途。更有趣的是,快乐和痛苦体验的时间长度并不会影响到你给假期的打分。

6、海马效应

“我好像在哪见过你”这种搭讪方式已经俗到家了。那为什么还是有人偏要用呢?也许是诚实吧。因为有些人的确给另一些人一见如故的感觉。 “这个场景好熟悉!”有时会听到有人惊叹。很多人也有过这种神奇的体验。是在梦里?前世?还是掉进了时间的漩涡?心理学家把这叫做海马效应。

记忆的碎片在脑海里自由组合,一不小心排成了一个形状,跟眼前的场景类似,就被我们认错了。事实上是那个人和我们认识的某个人的五官或气质有些相似罢了。

7、耳中的旋律

你一定经历过这样的情况:邻座的童鞋哼同一首调调持续了整个上午,磨得你耳朵都要起茧了,更让人抓狂的是这旋律已经悄然在你的脑中萦绕,挥不去赶不走。

8、沉睡效应

心理学家们发现无论什么信息,它的可信度都会随着时间的推移而改变,这就是心理学上的语言“沉睡效应”,指一个人在接受某一条信息之后,随时间的推移,记忆里面只留下信息的内容,围绕信息的其他信息就会逐渐淡薄。

有一天,男孩突然对相识不久的女孩表白了:“你真漂亮,我喜欢你。”面对男孩子的突然表白,女孩十分局促———“他是不是对任何人都能说出这样的话呢?才认识多久啊,就说这样的话,是不是太轻浮了点?”再后来,男孩再一次对女孩进行赞美并且表白时,女孩答应做了男孩的女朋友。 为什么女孩对男孩之前的负面印象消失了呢?

随着时间的推移,女孩面对男孩的第一次赞美时,“谁说的”、“怎么说的”、“在哪里说的”等等因素都会被遗忘,而留在女孩记忆里的“我喜欢你”、“你太美了”等等这些核心词语却很清晰。这些记忆会给女孩带来单纯的喜悦和愉快。当男孩再次对女孩进行赞美时,她就会想起“他以前也是这么说的”,赞美之人不会被人轻易忘记。此时此刻,她想到的不是“这个人说的话还是不可靠”,而是“上次夸得我美滋滋的人就是他啊!”这样一来,女孩给男孩的好印象就像滚雪球一样越来越大。

9、沉锚效应

沉锚效应,心理学名词,指的是人们在对某人某事做出判断时,易受第一印象或第一信息支配,就像沉入海底的锚一样把人们的思想固定在某处。

“他哪怕再坚持那么一点,或许就成了。”“他的邀请如果再明确一些,我就陪他去。”这话是不是听起来特别耳熟?或者,你也有过类似的想法?

接着,你发现,身边不少女孩拒绝男伴,理由都很奇怪——“拒绝好像很自然。”“答应倒显得太主动。”比如,对方问,“出去玩好吗?”女孩当下的反应会是“下次吧”,而不是“好啊”,即便她内心并不排斥。但是如果说:“出去玩玩吧,逛街或者逛书店,随你。”那么,女孩很可能选择一个她比较喜欢的“节目”陪男士出门。

有点儿匪夷所思?如果你知道“沉锚”,就不会觉得奇怪了。

“出去玩好吗?”这句邀请中,“去”与“不去”是“沉锚”,女孩很容易因为矜持而选择“不去”;但是如果说:“出去玩玩吧,逛街或者逛书店,随你。”在这里,“逛街”或“逛书店”便是“沉锚”了,女孩无论选择哪一种,男士的目的都达到了。

显然,第二种问法更有利于邀请者,这就是“沉锚效应”在起导向作用。

,