一提到宋朝,率先想到的是宋朝令人诟病的武德“费拉不堪”。 从宋太宗时期的高粱河惨败,到宋真宗签订澶渊之盟年年给辽国输币供款,宋仁宗承认党项政权独立并“赐予”钱财,最后是北宋末年的靖康之耻,徽、钦二帝被俘,蒙尘北上,拘押于五国城内坐井观天,实为华夏创立以来未有之事。

北宋灭亡后,宋室南渡,继续发挥、发扬祖宗的优良传统:求和、纳款、称臣。甚至做出亲者痛、仇者快的行径——风波亭白雪纷飞,绍兴和议光复中原再无希望。

南宋王朝的武功令人无法恭维,经济上的成就却一直备受历史学家们肯定,作为中国经济重心南移的重要时期,时人有“苏湖熟,天下足”的谚语来形容长江以南地区的经济富庶程度。那么,能由此断定南宋统治下的人民生活不错吗? 从历史真实情况上看显然不行。

宋金对峙图

疯狂的土地兼并行为

南宋政权建立后,大批北方豪强、官僚贵族尾随而至。他们凭借自身权力、财力上的绝对优势,利用江南兵匪横行、战乱频发的情况巧取豪夺、侵占土地。致使南宋时期的土地兼并与集中程度大幅度超过北宋时期。

地主豪强对土地疯狂掠夺,南宋朝廷也不逞多让,大肆搜刮土地,扩大官田,以屯田、营田等名义招募佃农承担租金,以绍兴元年到淳熙元年(1131-1171年)的四十年间为例,朝廷控制下的官田高达20万顷左右,约占南宋全境垦田总面积的1/15。

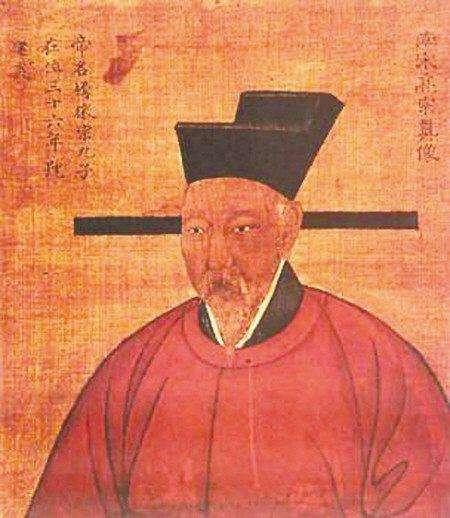

宋高宗赵构(1107-1187)

宋高宗对臣下多行猜疑,导致朝廷文武大臣效法前人,多购置土地表示自己胸无大志、耽于享乐,进一步导致土地兼并的扩大化。宋高宗也不吝通过赏赐官田等形式奖励来考察臣子的忠心程度,像秦桧就曾接受高宗赐予一年可收租3万石的建康永丰圩950余顷良田,秦桧罢相后,又转赐予其他皇室或权臣。据《宋会要辑稿.食货.赐田杂录》记载,南宋官僚一次受赏田产多达上百顷,有的多次受地,规模甚巨。

武将方面,就连以廉洁奉公著称的名将岳飞被抄家时也拥有水田700亩、旱田1100多亩的土地规模。其他大将更不用说,中兴四大将之一的张俊,史称他喜殖田产,侵占的土地跨越数州数郡不可计数,收兵权回家后仍每年坐收米60万斛。讽刺的是,张俊更让高宗秦桧信赖和放心,岳飞则成为昏君奸臣的眼中钉、肉中刺,最后落得“莫须有”的罪名含冤而亡。

到了南宋中后期,土地兼并愈加疯狂,史弥远、贾似道等权臣更是继承秦桧敛财占田的的光荣传统。宋理宗统治时期已然出现“吞噬千家之膏腴,连亘数路之阡陌,岁入号百万斛”的超级大地主;可怕的是,“亚乎此者,又数家焉”。时任殿中侍御史谢叔方惊呼:“豪强兼并之患,至今日而极”。“有田者不自垦,而能垦者非其田”的现象成为南宋末年农业生产的基本现象。

大量激烈、频繁的土地兼并加剧社会贫富两级分化,自耕农、半自耕农纷纷破产,被迫沦为大地主掌控下的佃农,除了要按契约缴纳租金,还要被地主们额外剥削,在征收地租时强迫“加耗”、“靡费”等各类各项的克扣。部分佃农甚至与大地主的人身依附关系进化成为奴仆,累世为奴,永不翻身。此外,针对佃农反抗地主的情况,南宋的律法积极保护地主阶级的特权,对侵犯地主的佃农量刑时比普通平民罪加二等。

数不胜数的苛捐杂税名目

南宋统治时期仍沿袭中唐改革的两税法,以春秋两税为正税。乍一看是继承大宋开国“仅收正税”的国策,实际上南宋王朝的苛捐杂税名目和加耗的负担是远超过正税的。

最令人惊讶的是,南宋朝廷的“仅收正税”也不低。

南宋官员林勋曾言:“宋二税之数,视唐增至七倍”,林勋认为自己生活的宋代征收的两税比唐代高了七倍,甚至当朝皇帝宋孝宗承认本朝“税赋太重”。现代研究宋史的历史学家们,诸如宋史研究会副会长张邦炜都认为为:“北宋赋重,众口一词,少有异议。”

而继承北宋统治衣钵的南宋,则继续在各类杂税名目的创新上推陈出新、革故鼎新。

加耗是南宋王朝在征收正税上剥削百姓的头号利器,税吏肆意增加耗额,其数额少则一石加五斗,多则加一倍以上。“一石之苗,有量至二石五六者,有二石二三者,少亦不下二石一二。农民为此缴纳的“加耗”部分往往超出正税的2、3倍。

除了“加耗”,南宋官府在征收正税过程中实行一种名为“折纳”的收税方式,意思是把此物折成彼物,或把物折成钱,或把钱折成物。如以钱折绢帛,或以钱折麦,或折帛之后再折成麦。折纳原本是国家征收赋税的一种灵活方式,但在具体实施上,由于政府占有绝对的主导地位,加上官吏腐败,中饱私囊,大多数情况下折现成为一项扰民的弊政:“折纳之价,有一石至二十千者”。

来到南宋正税之外的苛捐杂税,其名目之繁多,宛如浩瀚宇宙中的漫天星辰。本文无法全部列举,只能罗列一部分。

南宋王朝在战火纷飞的环境中诞生,军费的消耗开支十分巨大,为此有一种名为“经总制钱”的杂税诞生。经总制钱为“经制钱”与“总制钱”的合称,首创于北宋末年的经制使陈亨伯,当时为了筹集军款镇压方腊起义,在正税之外临时新增卖酒、卖槽、田宅牙税、楼店务等七种杂税税收,称为经制钱。方腊起义被镇压后曾废止。南宋建炎三年(1129年)予以恢复,并在绍兴五年(1135年)由总制使孟庾创立总制钱,税务内容更加详细,凡民间一切钱物交易,每千钱由官府抽取56文为“头子钱”。经总制钱的年收入十分可观,绍兴十年(1140年)达到了1725万贯,占全年总税收的25%以上。可见收入之多,百姓负担之重。也难怪著名学者叶适发出“经总制不除,一则人才日衰,二则生民日困,三则国用日乏”之感叹。

南宋另一项为了增加军费而要求各州县按月交纳的一种杂税,名为“月桩钱”。始创于南宋绍兴二年(1132 年)。该税更是“殊名异目”,无奇不有。在百姓正税无法完全承担的情况下,地方官府为了完成朝廷交代的额外摊派,挖空心思,像江西的月桩钱有曲引钱、纳醋钱、卖纸钱、保正牌限钱、户长甲账钱、牛皮筋角等细致入孔的小名目。就连司法诉讼,败诉方要罚钱,胜诉方也要纳“欢喜钱”。光月桩钱一项在绍兴年间,年收入都在400万贯以上。

此外还有版账钱、身丁钱、盐税等,南宋王朝强行征收的苛捐杂税数量之多,超出正赋许多。以淳熙十六年为例(1189年)为例,朝廷正税收入200万贯,而经总制钱共计1440余万贯,如果再加上其他杂税,约等于正赋的九倍多”。

世人称“自有天地而财用之多,未有今日之比也”,可没有任何虚假成分。

影响

南宋王朝对百姓深入骨髓般的敲诈与剥削,给南宋人民带来沉重的负担,生活莫说富足,饱餐已然成了奢望。南宋王炎《答凌解元书》记载宋朝:“田野之民,食糟糠,此诚可悯……山居之民,尽掘蕨根而食。“。 其惨状触目惊心。

宋廷的横征暴敛自然激起了广大人民群众的反抗,从抗租斗争到湖广地区频繁爆发的中等规模的农民起义,无不彰显出南宋百姓对苛政的厌恶。之所以没有爆发如同秦末、明末规模的农民大起义现象,一是南宋王朝基层管理相当严密,保甲环环相扣,统治者对百姓聚众防备深严。二是终南宋一代,民族矛盾始终是居于第一位置,前有女真贵族虎视眈眈,后有蒙古铁骑时刻准备饮马长江,北方强权在南宋境内的烧杀劫掠,让南宋百姓在大敌入侵的时刻往往能摒弃阶级矛盾站在抗金、抗蒙的第一线。

然而当蒙古帝国统治者迎来了以汉法治国、立志效法汉唐帝王统一天下的忽必烈后,大蒙古国变身元朝正朔,蒙古军也逐渐减少在南宋境内开展的屠城行动,注重军纪,南宋王朝抵抗元朝进攻的步伐只会显得越来越无力。

毕竟,中国古代的老百姓是忍耐力最高的群体,只要能有条件活下去,谁会愿意冒着杀头的风险造反? 如果元王朝能带来比南宋更好一点的生活环境,又有谁会在乎“华夷之别”的古训?

参考资料:《宋代苛捐杂税知多少》

《新编中国通史》第二册第三章第四节

,