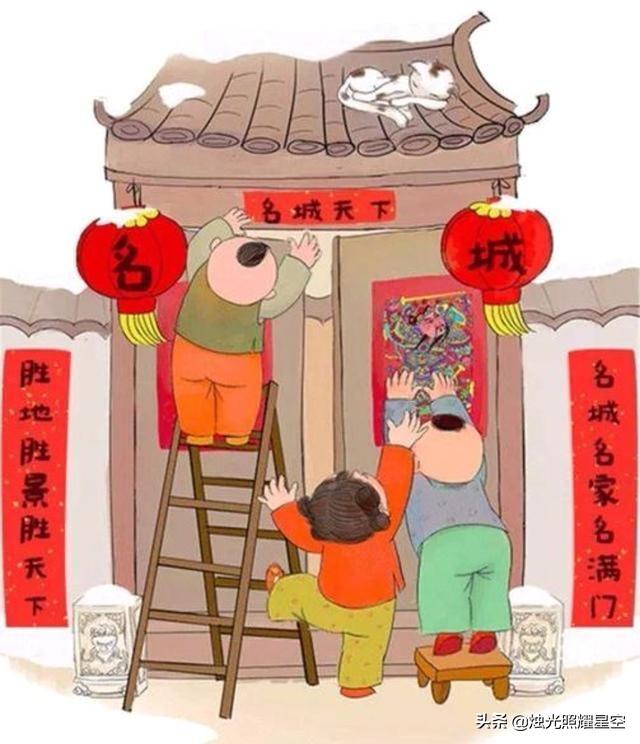

胶东半岛的民俗虽然整体相似,但不同区域之间还是有所不同。这种不同,主要体现为“东西差异”。

所谓“东西差异”,就是半岛东部和西部之间的差别。这些差别,此前已经提到一些,比如半岛中西部地区过年要挂“门钱”(门笺),而东部无此习俗;又如,过年蒸的大枣饽饽,东、西做法也有明显区别。

而除此之外,在正月十五祭祖送灯这个环节上,东、西亦有不同。

(面灯)

按照胶东民间一般的习俗,每年有三个时间节点需要上坟祭祖,分别是上元节(农历正月十五)、清明节和寒衣节(农历十月初一)。至于中元节(农历七月十五),近些年来虽然逐渐受到重视,城里也经常能见到有人在路边祭祀。但这种祭祀,跟前面三个日子有明显的不同。在传统观念当中,上元、清明、寒衣这三天,都需要阖族男丁一起上坟祭拜。如今,老规矩已经松动,不非要阖族一起,但亲到茔地祭拜则是必须的。中元节则未闻有此讲究。

上元、清明和寒衣,虽然都要上坟祭祖,但侧重点不太相同。上元祭祖,主要是为了“送灯”;清明祭祖,是因为开春草木新生,茔地也要祭洒;寒衣祭祖,寓意则是冬季到来之时为先人换上寒衣。

今天就是正月十五上元节,按照习俗,祭祖时就要送灯。早些年的“灯”,大多是手工制成,上坟之后将灯点亮,放在墓前的石龛里。后来,因为手工做灯比较复杂,逐渐采用小蜡烛代替。再后来,随着防火意识的增强,上坟送的“灯”一般只供奉而不点,也有的以电池发光的“灯”作为替代。

说到这正月十五的“灯”,半岛东、西之间也有差别。中西部地区多流行做“面灯”,而东部鲜有此风俗,一般只是做个萝卜灯。

栖霞居于半岛腹地,西部习俗与莱阳、招远相近,东部习俗与福山、牟平相仿。虽然同属栖霞,但东西乡之间却有着明显差异,犹如半岛东西差异的一个缩影。

笔者老家在栖霞之东,小时候并没有见过“面灯”,长大之后才有所了解。而隋建国先生为栖霞西乡人,那里就有做“面灯”之习俗,他本人也撰写了不少介绍面灯的文章,读之收获颇多。

(面灯,隋建国先生供图)

萝卜灯的做法比较简单,就是将萝卜切成段之后,剜出灯孔,插上灯线,倒上灯油,然后即可。

而“面灯”的做法和讲究就比较复杂,有上坟灯(茔灯)、十二生肖灯、十二月灯等。对于半岛东部的朋友来说,第一次听说“面灯”的讲究,往往有云里雾里的感觉。

“面灯”的造型别致(有动物的形状,有花瓣的形状,十二月灯的褶子数量也不同),不仅有祭祀意义,而且本身也是一种艺术品。其中,莱阳做法的豆面灯较为有名,已经被列为省级非物质文化遗产。栖霞西部和南部的官道、观里、蛇窝泊等乡镇,做法与莱阳相仿。

在“面灯”当中,有的需要送到坟前,有的则是在家中点亮。此前,农民作家北芳就曾写过:“茔灯的特点是没有褶子,只捏个盛油的碗。如果是第一年新添的坟,灯碗需要用白面做。”

(面灯,隋建国先生供图)

与上坟灯不同的是,十二生肖灯和十二月灯都是在家中点亮,并且第二天还可以吃掉(本身就是豆面做的)。在传统观念当中,十二生肖灯和十二月灯,用来祈福以及预测新一年十二个月的走势。

当然了,面灯和萝卜灯虽有很多不同,但在点亮的那一刻,人们心里的虔诚和盼望都是相似的。在这一方面,东、西做法,异曲同工。

而随着时代的发展,不管是面灯还是萝卜灯,现在做的数量都已经大不如前了。除了一些非遗传承人之外,主要就是一些老人还在坚守。生长在城里的年轻一代,大多不知面灯。即便见过,也只是当做一种手工艺品来看,背后的文化含义,亦不太了解。再过三十年的话,胶东的上元节,还会有多少盏面灯亮起呢?(本文作者:耳左月)

,