中国是个人际关系的社会,办个什么事,没点门路,往往事倍功半,而一旦找对人、走对门路,又可心事半功倍。这找关系、托人情,又称为走后门,或开后门。那么,开后门一词是源自何时何处呢?关于这点,至今还真没个权威说法。

一说是源于北宋的龙图阁直学士包拯。传说包拯权知任开封府(代理开封知府)后,很久没有百姓来告状。后来他发现了其中的原因:官府大门守卫森严,守门官吏还要索要贿赂才让人进门,这就是所谓“衙门朝南开,有理没钱莫进来”。包大人处罚了守门官吏,并决定打开后门,让百姓随意出入告状。

包大人的开后门,本是为方便百姓,后来在官场上却慢慢演变成另外一种含义了。

徐桐是晚清保守派的代表人物之一。汉军正蓝旗人,道光进士,1860年以前任翰林院检讨,实录馆协修等职,同治帝登位后为其师傅。1900年,支持慈禧力举立溥儁为大阿哥(即皇储),废光绪帝,遂被任命为溥儁的师傅。

说徐桐顽固保守,在当时有一个广为流传的史例。老徐对西洋文化非常反感,采取敌视的态度。他家住在北京前门的东交民巷,他花钱在这里买了很大一块地皮,并建造了一座非常豪华的住宅。因为这里十分空旷,他家的楼房几乎孤立于田野之中。

不久,清政府将这一带辟为外国使馆区,各国驻华使节共同商量修了一条宽宽的马路,这条马路恰好经过这位徐大人的大门口。从此,马路上外国汽车及行人来来往往,徐桐丝毫也看不惯。他就在大门口贴上“望洋兴叹;与鬼为邻”的对子,来表示自己对洋人的憎恶。

老徐的内心虽然很不爽,但也能用一副对子发泄一下不满,却又不敢惹洋人,更改变不了眼前的现实,于是,他采取了眼不见心不烦的办法,将大门用砖头砌起来,在屋后面再开一个门出入。

这事传开后,大家便互相转告:“徐老头儿开个后门啦!”当时,人们是用“开后门”来嘲笑徐桐的保守封闭。

就是这样一个倔老头,义和团运动兴起后,主张借助义和团排外,支持慈禧太后对外宣战。八国联军攻入北京后,自缢殉国。

今天的“开后门”与“走后门”却越来越变味,变成另一层人人发指却又人人趋捧的新意思了——

“开后门”是指利用职权给予他人某些不应有的方便和利益,而用不正当的手段来谋求达到某种个人目的,叫"走后门"。

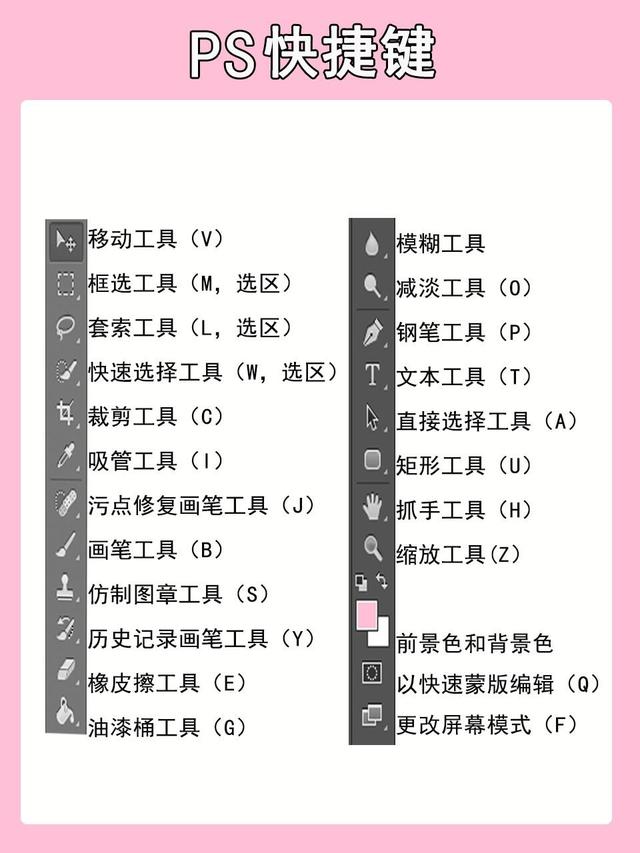

,