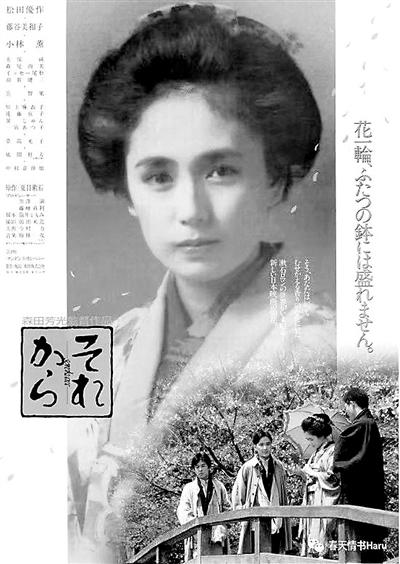

电影《其后》海报

◎路子(媒体人)

◎莎翁的台词一多半都尖酸刻薄。一般人要这么恶毒,得多倒胃口。莎翁的刻薄让人看得津津有味。易卜生是罗汉道,自了汉;契诃夫是赤子(圣人)道;莎翁是菩萨道。

◎个人感觉,戏剧的文献感越来越重。小说其实也一样,在虚构故事里加入经过严格考据的文物和历史事件。非虚构在模仿小说和电影的文法,虚构同样在虎口夺食历史学的成就。

◎《其后》,日本电影,松田优作主演。翩翩佳公子,容姿动人,让我想起《风姿花传》(日本能乐理论的代表性作品),可惜他死得太早。一个爱上朋友妻的故事。旁边有个男孩哭成了泪人儿。

◎改革开放后,出现了两个文学重镇,河南和陕西。都文化积淀深,都特别能吃苦,守得住,熬得起长篇巨制。不过,西影厂分流了一大块陕西文学的原力。

◎《俄狄浦斯》乃西方式的恐惧,是上下垂直式的,父亲的权位和一切,终将被儿子以嗜血的方式继承。《金瓶梅》是东方式恐惧,其主线为“霸占别人妻女”,即横向式的,集中在兄弟之争上,无论亲生的,还是结拜的,大家在同一个锅里吃饭,你巧取豪夺而来的,最终都会便宜了你的哥们儿朋友。这是一个熟人社会的噩梦。

◎最近突然发现,结伴看艺术片的中老年人多了起来。有的女女成双,有的一男一女,年纪都在五六十岁开外,甚至还不止。听资料馆看门的老头说,好多中老年人跟长在电影院似的。

◎“最愚蠢的事情,就是为了更好的生活而放弃个人的激情和习惯。”忘了这句话是抄的还是我原创。

◎《换头》,韩晓征小说。改编自《聊斋·陆判》,有奇气,似乎可以改编成歌剧。讲一个男人认识了一个奇人,后者会换头术。男人对奇人抱怨,说自己老婆长得不美。结果有一天晚上,奇人把他妻子的头换了,换成一颗美丽的头颅。男人起初欣喜若狂,继而发现,这个新的美则美矣,没多大意思。于是又开始怀念旧人,走上去找寻她的路……小说写到此处,换了妻子头颅的视角,又是一番奇遇。

◎话剧最核心的还是语言,一个好的话剧必须有能力激活一种套话才行。比如,莎翁惯用的是谎言体系,易卜生基本都是异端朝圣者的口吻,契诃夫是马里沃式的交际场所调情语系。语言的调性在话剧中占有举足轻重的地位。以前读到过日本的《荻家三姐妹》,用学术论文体去谈恋爱,妙趣横生;国内过士行的曲艺杂耍体,李龙云的老北京侃大山体,以及徐瑛《说客》里戏仿《论语》,都属于找到了戏剧的发声位置。

◎毛姆笔下全是病人,殖民地综合征也。这些人被派往,或主动去到第三世界,要么心智不再发育,要么跟不清不楚的土著女人厮混,要么空虚酗酒。美丽的异域风情,却无法填补长时间内心的虚无。毛姆那时候不识庐山真面目,不知道根源何在,像是一种神秘主义的体验。现在的人,但凡受过一点大学教育,就能一针见血地指出,这不就是殖民主义的原罪吗!

◎毛姆写他人的邪恶,格雷厄姆·格林写自身的软弱与犯罪,都虚无。

◎格林和海明威喜欢同一类型的女性:瘦骨嶙峋,或者骨盆窄小的运动型女孩。

◎感觉周围爱读书的人越来越少了,或者说,爱读无用之书的人越来越少了。

◎基佛,德国新表现主义大师。作品,“死去的神们”。他画的全都是死去的东西,充满了死亡的诗意。

◎《狂人日记》写于来北京之后,鲁迅也算京派作家了。

◎飞机上细读张爱玲《忆胡适之》,读过不知多少遍,印象中觉得他正是她爱慕的类型,再读,觉得他欲结交她更心切,因其显赫家世。张在《鸿鸾禧》这篇妙文里,可是大大地奚落了一番胡的旧式婚姻,趣甚。

二零二二年七月二十日

,