农历的五月初五,是我国汉民族人民延续两千多年的传统节日“端午节”,河津人俗称“单五节”“端”是“开端”、“初”的意思,初五称端五,现在小编就来说说关于中秋节的来历简单介绍?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!

中秋节的来历简单介绍

农历的五月初五,是我国汉民族人民延续两千多年的传统节日“端午节”,河津人俗称“单五节”。“端”是“开端”、“初”的意思,初五称端五。

农历以地支纪月,正月建寅,二月为卯,三月辰之,四月呈巳,顺次五月至午,因此称五月为“午月”,五与午同音,五为单数,归阳,故端午又称单五、重五,即端阳节。从史籍上看,“端五”二字最早源于晋人周处《风土记》,该书文载:“仲夏端午,烹鹜角黍”。

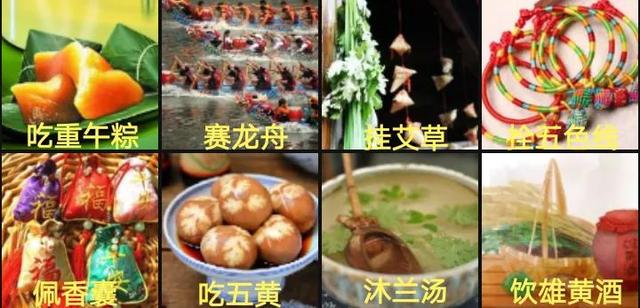

端午节,古时不知如何庆典,现如今逐渐演变为:吃粽子、赛龙舟、挂菖蒲、插艾枝、熏苍术、点燃白芷、喝雄黄酒、佩香囊、戴荷包等。

尽管端午节年复一地在过,但是关于端午节的来历,没有一个统一的说法。据考证,大致归纳有以下几种:一是纪念爱国诗人屈原说。此说最早出自南朝梁代吴均的《续齐谐记》和北周宗懔的《荆楚岁时记》书载。据说,吃粽子、赛龙舟是为纪念屈原,所以解放后曾一度把端午节定名为“诗人节”,以纪念屈原。

战国时代楚秦争夺霸权,诗人屈原位列楚国右大夫,很受楚王器重。后来,屈原的诗文遭到以上官大夫靳尚为首的守旧派的反对。他们不断在楚怀王面前诋毁、诽谤屈原,怀王听信谗言,渐渐疏远了屈原。有着远大抱负的屈原备感痛心,他怀着难以抑制的忧郁悲愤心情,写出了《离骚》、《天问》等不朽诗篇。

公元前229年,秦国攻占了楚国八座城池,楚怀王准备亲自去秦国议和。屈原看破了秦王的阴谋,冒死进宫陈述利害关系。楚怀王不但不听,反而将屈原逐出郢(ying)都。楚怀王到秦国后就被囚禁起来,他悔恨交加,忧郁成疾,三年后客死于秦国。楚顷襄王即位不久,秦国又派兵攻打楚国,顷襄王又仓皇撤离京城,秦兵攻占郢都。屈原在流放途中,接连听到楚怀王客死和郢都被攻破的噩耗后,万念俱灰,仰天长叹一声,投入滚滚激流的汨罗江。江上的渔夫和岸上的百姓看到、听到屈原投江自尽的惨状和噩耗以后,都纷纷来到江上奋力打捞,恐怕鱼龟、蛟龙、水兽把屈原的尸骨残害,便拿来粽子、鸡蛋、雄黄酒倒入江中以药致昏水兽和喂鱼龟,不让他们伤害屈原尸体。这天正是五月初五,从此每年的屈原投江殉难日,楚人都到江上划龙舟、投粽子,以示悼念伟大的爱国诗人屈原,端午节划龙舟、投粽子的风俗就流传下来。唐代文秀《端午》诗曰:“节分端午自谁言,万古传闻为屈原,堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤。

”其实,我国民众过端午节的风俗远远早于纪念屈原之说,并非单一的屈原一说,还有纪念伍子胥、曹娥等说,他们都是五月初五死的。早在屈原之前的春秋时期就有过端午节之俗,而且赛龙舟就出现在当时的端午节。

屈原死后,人们过端午节为传承爱国精神,把端午节的意义进一步加深了。二是恶日说。在先秦时代,人们普遍认为五月是个毒月,五日是恶日。《吕氏春秋》中《仲夏记》一章规定人们在五月要禁欲,斋戒。《夏小正》中记:“此日蓄药;以益卷蜀除毒气。”《大戴礼》中记:“《五月五日》蓄兰为沐浴,以浴驱邪。”认为重五是死亡之日的传说也很多,《史记·孟尝君列传》记历史上有名的孟尝君,在五月初五出生。其父母认为五月不孝,长于户齐,不利其父母。《风俗通》佚文“俗说五月五日生者,男害父、女害母”。东晋大将王镇恶,五月五日生,其父给他取名为“镇恶”。宋徽宗赵佶五月初五出生,从小寄养郊外。

可见从先秦以后五月初五均称不吉利之日,为恶日。因此,挂菖蒲、插艾枝以示驱鬼,熏苍术、白芷和喝雄黄酒以避瘟疫,戴朱砂、佩香囊、戴荷包以赶邪恶。还有几种之说,如龙的节日说,闻一多的《端午考》迎涛神说,出自东汉《曹娥碑》,吴国伍子胥死后化为涛神,世人纪之。

端午节的另一层意思是,人们修身健体、驱病除邪的卫生节日。进入五月,炎夏开始,各种邪恶疾病渐渐发生,人们为了健康,所以就在端午这天:踏百草,插艾草,喝雄黄酒,佩戴朱砂、雄黄、香草各种香囊,沐浴洁身。

端午节还有采百草,抓五毒,挂菖蒲,插艾草,喝雄黄酒,佩戴香囊、荷花,戴长命锁等习俗。一、挂菖蒲,插艾草端午节,河津人有在门口挂菖蒲、插艾草或石榴花枝的风俗。天蒙蒙亮,庄户人家把菖蒲、艾草倒,用红纸和红绳绑成一束一束,后挂、插或悬在门上。菖蒲在天上属五瑞之首,被百姓视为百阳之气,长在水中,形状像宝剑,方士们称之为“水剑”,挂在门口可以避邪保平安。

艾草是药草,插在门口可使身体健康。民间有“手执艾旗招百福,门悬蒲剑斩千邪”的诗句。中医药之家在这天太阳未出来之前都到野外采摘桃、柳、槐、艾、菖蒲叶,抓五毒(蛇、壁虎、蟾蜍、蝎子、蜈蚣)并制成药,治病效果极佳。

二、绑戴五色长命索,保佑安康,益寿延年长命索也叫长命缕,用红、黄、蓝、绿、紫或红、黄、蓝、白、黑五种颜色线搓成彩色索绳。端午节一早,系在手腕上,小孩还要系在脚腕和脖子上,有的小男孩在肚脐下系个男生殖器样的工艺品。长命索(绳)的五种颜色代表东、南、西、北、中五方,或代表金、木、水、火、土五行。端午节佩戴长命索(缕),据说可以驱毒避邪,对小孩来说也是漂亮的装饰品。

汉代应勋的《风俗通》中记载:“五月五日,以五色丝系臂,名曰长命缕”。由此可见,端午戴长命索的习俗至今已有两千多年了。长命索要戴到“六月六”才把它剪下来,丢进河水中让水冲走,意味着百病随着长命索被河水冲走了,具有送灾邪的意思。河津人是把五色棉索戴到五月尽,天旱时扔到房顶上祈求下雨,天涝时扔到排水洞(猫窗)渠让水冲走,带走灾邪。

三、戴荷包、香囊,防病健身,万事如意荷包,又称香包、香袋,用各种色布缝制或用五色线编成,内装中草药香料,佩戴于胸前,香气扑鼻,还有装雄黄粉、朱砂的,用以驱虫、避邪,此物件是端午节特有的民间工艺品。荷包的种类、样式很多,五花八门,颜色各异,讲究也颇多,男女老少、不同年龄段的人都有不同的讲究。老年人体现防病健身,寿比南山不老松,如桃子、梅菊;娃娃要健康、长命、活泼、好动,如飞禽、猛兽;成年夫妻,恩爱和睦,万事如意,如双莲并蒂,苹果、荷花;青年男女心想事成,鸟语花香,带红色香包、荷包,特别是新婚媳妇要做好多品种的荷包送给亲朋,以表示自己心灵手巧。胸前佩戴用线做的笤帚并穿上杏仁,意思是“笤帚扫百病,杏仁能救命。”

四、饮雄黄酒一避邪驱虫古代人认为,雄黄可以克制蛇、蝎等五毒类动物及百种毒虫,“善能杀百毒、避百邪,制蛊毒,人佩之,入山林而虎狼伏,入川水而百毒避”。中国神话传说中常出现用雄黄来克制修炼成精的动物的情节,如《白蛇传》中的许仙端午节让白娘子饮用雄黄酒,使其现出原形……。

端午时人们把雄黄粉撒到蚊虫容易滋生的地方,防止毒、害虫生长;把雄黄拌入酒中饮用,祈望自己身体健康不生病;在小孩的额头上用雄黄粉汁画个“王”字,表示虎王,可以驱虫、镇邪,身体不受伤害。

端午节河津域内的饮食习俗端午节从头一天开始,人们就忙碌着杀猪、宰羊、买各类蔬菜、粉条、豆腐、包粽子、蒸甑糕。汾南主要吃粽子、拌菜菇垒,烙油镒子。北坡沿山要拌猪肉菇垒、蒸甑糕、炸油坨、捏差弯子。河槽片以汾南、北坡饮食兼顾,包各类馅的包子,炸香食油,熬鱼汤等。总之,端午节既有纪念方面内容,又有去恶辟邪之实质,是一个混合纪念日。

旧时端午节这天,人们都不出门做事、干活以防不测。当然,这是旧时的唯心主义的迷信说法造成的。2009年9月,联合国教科文组织正式审议并批准中国“端午节”列入世界非物质文化遗产。

李怀俊搜集整理

责编:猎狐网

,