作者:米勒之声

在工作中我是一名基层的麻醉医生,在生活中我也同样扮演着“患者”及“患者家属”的角色。两个角色都会遇到同一个关键的问题:

签署“麻醉知情同意书”。

“医疗文书”对于医务工作者来说,也许并不陌生;

但是对于大多数患者及患者家属来说,却很陌生。

关于这个问题,个人总结了“六个字”:

“字”好签,“意”难懂。

首先说下到医院为什么要签署各种各样的医疗文书,其意义何在呢?

个人理解:主要体现在医务工作者与患者及家属之间的“沟通”过程,并以书面形式表达与记录。这体现出医院和医生的“告知责任与义务”以及患者及家属的“知情同意权”的合理表现。

但是在现实的工作中,当患者及家属面对如“天书”般的医学术语,即“晦涩”又“难懂”,于是乎就有了下面的经典场景:

我:本次手术我们拟定在“全麻”下来完成手术,需要向您提出一些问题,以便评估目前您的身体情况,保障您在“围术期”的安全。

患者及家属:“全麻”吗?“睡觉”吗?“还要提问”??“xx期”???

我:病例提示您有“高血压病史”,请问您平时血压是多少?病史有多久?吃什么降压药物?……

患者及家属:哦???我没有“高血压”病!血压没高过……反正也是没测量过!!!但是,我身体哪都挺好的,没啥“疼痛”或者“不舒服”,偶尔“头晕”就吃片药……

我:这是“麻醉知情同意书”,上面列出来与麻醉相关并有可能出现的“风险”或者“并发症”,我会逐条解释,比如:药物过敏反应及休克,气管插管可能会损伤口,牙齿,咽,喉……支气管痉挛……返流误吸……吸入性肺炎……

患者及家属:啥?还会有“并发症”?,“休克”?还要“插管”?“xx抽筋”?“肺炎”?俺没“肺炎”啊?……

此时此刻的我们彼此都是一样的的表情:

一脸的懵逼!

我的心理活动是:

如何把“晦涩难懂”的专业术语及本次麻醉客观存在的风险,让患者及家属“通熟易懂”去充分的“理解”,真正做到麻醉前医患之间的有效沟通,让患者及家属能更充分地行使“知情并同意”的权利。

患者及家属的心理活动是:

本来就患有“疾病”,内心充满“紧张”、“焦虑”、“恐惧”……还要讲什么“风险”、“并发症”……

这都是啥意思啊?“吓唬”我们么?

……

所以,我想用生活中“常见问题”,形象化地诠释“麻醉知情同意书”中各种条条框框的“专业术语”,让《麻醉知情同意书》看上去更加通俗易懂,这样的目的:

在自己或者家人准备做手术前,当麻醉医生找您签字时,看过此文章的您,也许会知道那些“晦涩难懂”的专业术语写的大概是什么意思么?这会让您更好的与医生交流沟通和理解。

目前“麻醉知情同意书”全国各地区还没有统一的标准格式,但是“大同小异”,基本内容比较相似。下面我以北京一家医院的“麻醉知情同意书”为例,开始为您讲解其中的含义。

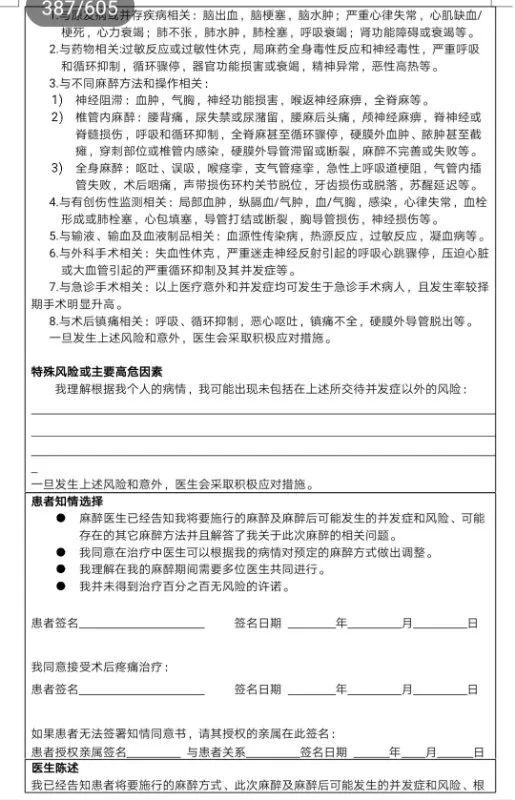

(北京大学人民医院麻醉知情同意书) 下面我会分段的进行解读。

第一段

姓名、性别、年龄、病历号、疾病介绍和治疗建议及需要接受麻醉等基本信息。

解释:需要您对当前的信息进行必要的核实。

第二段

1.麻醉作用的产生,主要是利用麻醉药使中枢神经系统或神经系统中某些部位受到抑制的结果。临床麻醉的主要任务是:消除手术疼痛,监测和调控生理功能,保障患者安全,并为手术创造条件。手术是治疗外科疾病的有效方法,但手术引起的创伤和失血可使患者的生理功能处于应激状态;各种麻醉方法和药物对患者的生理功能都有一定影 响;外科疾病本身所引起的病理生理改变,以及并存的非外科疾病所导致的器官功能损害等,都是围手术期潜在的危险因素。麻醉的风险性与手术大小并非完全一致,复杂的手术固然可使麻醉的风险性增加,而有时手术并非很复杂,但由于患者的病情和并存疾病的影响,可为麻醉带来更大的风险。

解释:这段文字主要是说明:麻醉的机制、任务及风险等。麻醉医生会根据患者身体状况、手术部位、时间、难度及现有条件及人员等情况,做出适当的调整及建议。

可以这样去理解:

当我们面临“手术”、各种有创“检查”等情况时,我们的身体就会处于“应激状态”。这种“应激”包括:生理、心理、社会等多方面。

虽然我不会开车,但我以“开车”为例说明:

我们有“急事”或者处于“应激状态”,需要开车通过高速公路,想快速并安全地从A城市到达B城市,就如同“手术麻醉”顺利并安全的结束一样。

那么为了“顺利并安全”的抵达目的地,我们就必须在“启程”前,进行必要的准备,比如:检查油量是否够用?电池是否充足?是否准备有“备胎”及必要的维修工具等。

因为手术及麻醉的过程犹如开车一样,有可能会受到高速“封道”、阴天下雨下雪、路面湿滑、崎岖山路等外部因素及车辆自身的因素(油量、电池、刹车、轮胎等)影响。

最终麻醉医生根据以上内容结合患者特殊情况,对患者的“围手术期间”进行综合分析与评估,并做出必要的指导建议与合理的麻醉方案。

第三段

为了保证我手术时无痛和医疗安全,手术需要在麻醉和严密监测条件下进行。我有权选择适合我的麻醉方法,但根据我的病情和手术需要,麻醉医师建议我选择以下麻醉方法,必要时允许改变麻醉方式。口全身麻醉; 口全麻 硬膜外麻醉; 口椎管内麻醉; 口神经阻滞; 口局部麻醉 强化; 口其它

解释:这里以“停电”为例,简单了解一下各种麻醉的方法。

局部麻醉:顾名思义,在哪做手术就在哪里打局麻,可以理解为:自家的哪个家用电器需要维修,就直接拔掉哪个电器的电源后,就可以去检修了,没必要去拉自家的“总电闸”,是吧?

神经阻滞:每根神经都有自己的行走路径及分支,普通电网一样,麻醉医生会在这条“电线”上,选择适当的位置,用“麻醉药物”设置一个可控的“开关”,从而达到阻滞“疼痛电流”的通过,这样被阻滞部位以下的神经支配区域,就失去了大部分的痛觉感,但由于有些“蓄电池”存在的缘故,“触觉”、“位置感”等依然存在。

椎管内麻醉:(中下腹部及下肢手术的麻醉)俗称“腰麻”。其作用是:麻醉医生在“脊柱”上合适的位置,给与少量的局麻药物,就可以阻断疼痛等“电流”的通过,达到阻止手术区域疼痛的目的,相当于“区域范围内停电”的效果。

可以理解为我们的家庭用电,一旦“拉了总闸”,电视,冰箱,洗衣机等就不能工作了,但是有电池有流量的手机还是可以继续上网的!所以,“椎管内麻醉”中的硬膜外麻醉时常会发生“不全阻滞”,可以通过静脉给与辅助镇静镇痛的药物,达到理想的麻醉效果,即所谓的“强化”。

全身麻醉:一般情况下,是指那种“睡一觉”醒来后手术就结束的麻醉方式,可以理解为:电业局有通告:由于XX处电路维修,XX区域临时停电!这时,别说自家的“电器”了,连“楼道灯”,“路灯”都不亮了,一眼望去:“整栋楼”或者“整个街道”都是黑漆漆的...

但是,对于有些备有“发电机”或者“蓄电池”的商家,可能影响不大,但也得“悠着点”使用,因为你还不确定啥时候能来电,不是吗?

全麻中会根据每种手术部位,难度,时间长短等因素,可能需要经口或鼻或者气管等部位放置一些保证通气的“管路”,比如:气管导管,喉罩等。不必担心:是在患者“睡着”后放置(除非特殊情况下,选择清醒下放置)当然,短小手术,比如:人流,宫颈,胃肠镜检查等,可能只需要面罩通气下,就可以完成手术。

以上的麻醉方式,根据评估结果即可以单独使用也可联合使用。

第四段

为了我的手术安全,麻醉医师将严格遵循麻醉操作规范和用药原则;在我手术麻醉期间,麻醉医师始终在现场严密监测我的生命体征,并履行医师职责,对异常情况及时进行治疗和处理。但任何麻醉方法都存在一定风险性,根据目前技术水平尚难以完全避免发生一些医疗意外或并发症。如合并其它疾病,麻醉可诱发或加重已有症状,相关并发症和麻醉风险性也显著增加。

解释:这里实际上说明了一个问题:

好多类型的医疗手段都是对人体存在一定“创伤”,即使“精细操作”也会具有一定“损伤”的可能性;再加上平时“无症状、无不适、无疼痛”的基础疾病,导致手术麻醉风险增大。

第五段

为了减轻我术后疼痛,促进康复,麻醉医师向我介绍了术后疼痛治疗的优点、方法和可能引起的意外与并发症,建议我进行术后疼痛治疗。并告知是自愿选择和自费项目。

解释:这里说明了关于“术后镇痛”的使用方法的告知,体现了患者“自愿”及“自费”的知情同意。

温馨提示:如果选用“镇痛泵”的方式来缓解术后疼痛问题,最好不要在术后疼痛明显出现后,再去申请“镇痛泵”,这样往往“镇痛”的效果不太理想,最好是在麻醉中应用效果更为理想。

原因是:就好似大家坐“高铁列车”一样,它之所以能"高速、平稳、安全”的运行,也是基于它之前的“蓄力过程”。镇痛药物的起效与维持过程与“高铁”是一样的原理,如果在疼痛明显时,还想达到良好的效果,就好似做“过山车”。“高低快慢;皆非安稳。”

第六段

麻醉潜在风险和对策。

(一)麻醉医师已对我的病情、病史进行了详细询问。我对麻醉医师所告知的、因受医学科学技术条件限制、目前尚难以完全避免的麻醉意外和并发症表示理解。相信麻醉医师会采取积极有效措施加以避免。如果发生紧急情况,医师无法或来不及征得本人或家属意见时,授权麻醉医师按照医学常规予以紧急处理和全力救治。如果所选麻醉方法不能满足手术的需要,授权麻醉医师根据具体情况改变麻醉方式以便顺利完成手术治疗。

解释:目前现有的科学技术条件下及对医学的认知程度上,麻醉医生的高度警惕和严密观察可能化解许多风险、减少意外和并发症的发生,但是有些“风险”也是不可避免的!“它”始终客观地存在。

一旦遇到“紧急或特殊”的情况下,医生会在第一时间进行处理和挽救生命;如果预定的麻醉方法并不能满足手术要求,会根据手术情况适当做出调整。

(看累了,歇会吧)

第七段

(二)我理解麻醉存在以下(但不限于)风险:

1.与原发病或并存疾病相关:脑出血,脑梗塞,脑水肿;严重心律失常,心肌缺血/梗死,心力衰竭;肺不张,肺水肿,肺栓塞,呼吸衰竭;肾功能障碍或衰竭等。

解释:上述那些医学名词主要是指:患者原患有基础、慢性疾病时,再加上手术麻醉的“应激状态”,促使原有疾病基础上突发加重,或者造成身体重要器官的功能障碍,严重者甚至衰竭,主要指:心、脑、肺、肝、肾等重要器官。

也不必过分担忧!

一般的情况下,仅有少数患者由于身体状况不佳,又遇到“危机生命”的因素,或者加上某些特殊原因(比如:新冠感染)等,造成一个或者多个重要器官同时或者相继出现功能障碍。(功能障碍:就是这个器官“不能工作了或者不好使了”)

第八段

2.与药物相关过敏反应或过敏性休克,局麻药全身毒性反应和神经毒性,严重呼吸和循环抑制,循环骤停,器官功能损害或衰竭,精神异常,恶性高热等。

解释:就是说几乎所有的应用到我们身体的药物,理论上讲都有可能引起“过敏反应”,就像有些体质的人,对吃“海鲜”“鸡蛋”等也会有“过敏反应”一样;“过敏反应”也是有“轻重”之区别:多数表现轻微,瘙痒,皮疹等;重者可危及生命。

“麻药”确实是个好东西!但也有其副作用及毒性反应。所以,不要总央求医生多打点麻药!当然,有疼痛感还是需要沟通的。

第九段

3.与不同麻醉方法和操作相关。1)神经阻滞:血肿,气胸,神经功能损害,喉返神经麻痹,全脊麻等。

解释:大多数的神经走行,都是由我们后背脊柱里面的脊髓发出,通过左右两侧,向身体前面走行,沿途会经过很多的“景点”(景点是指:组织或者器官),有时会绕过“景点”,有时会穿“景点”而过,更为有趣的是神经几乎从不单独而行,在它周围一定伴行相应的动脉与静脉同行!三者同行,几乎密不可分。而且还时不时的与其他神经有“牵手”或“分支”;一路之上,可谓:互通连理,雨露均沾。直到越走越细,走到肢体的末端而结束。“人生”是否也是这样的呢?...

所以啊!如前所述,想给神经单独放置一个“开关”,阻止“疼痛”通过,也非易事,因为:“景点”与“伙伴”太多,不好下手啊!

好在目前有“超声”这样的武器,应用于麻醉领域,可以清晰的分辨出神经的外貌。

第十段

2)椎管内麻醉:腰背痛,尿失禁或尿潴留,腰麻后头痛,颅神经麻痹,脊神经或脊髓损伤,呼吸和循环抑制,全脊麻甚至循环骤停,硬膜外血肿、脓肿甚至截瘫,穿刺部位或椎管内感染,硬膜外导管滞留或断裂,麻醉不完善或失败等。

解释:这种应该属于中小医院最常见的麻醉方式,我想细致一点解释一下。

如前文所述:“椎管内麻醉”属于“区域范围内的停电”。所以,要把局麻药注射到神经的根部(即:我们后背的脊柱部位),只需要很少的局麻药剂量就可以达到双侧多阶段、多根神经的“大范围停电”。1.腰背疼:虽然麻醉医生手里的穿刺针看似挺“粗”,但对组织的损伤程度有限。造成“腰背疼”原因多为:长时间平卧位(平躺体位)或者体位不当等,尤其是生完孩子之后,要注意:产后康复问题。2.尿失禁或尿潴留:就是排尿困难的意思。如前文所述:既然是“区域范围内的停电”,等麻药作用慢慢消失,各个组织器官恢复“电力供应”时,总有个先后顺序吧!其中支配排尿功能的区域是最后得到“通电”的地方!所以我们其他肢体的地方,多数已经“复工复产”的时候,主管“排尿功能”的地方还没有“通电”,叫它怎么干活?当然,也不是没有办法:比如“听水流动的声音”、给与会阴部热敷、处于习惯性排尿的姿势等,可以刺激排尿功能的恢复;实在“憋的”不行,就“导尿”吧!

3.腰麻后头疼:此腰麻非彼“腰麻”,确切的说,应该叫:蛛网膜下腔麻醉。那么“蛛网膜”、“硬脊膜”、还有各种韧带组成的各种腔隙如何理解呢?

就如同我们冬天出门前,一定会多穿点衣服一样,麻醉用的局麻药可以相当于一个“热宝”。

把“热宝”放在大衣外面的话,几乎不会对“保暖”有啥更多的作用;

放在“贴肉”的地方,太热又怕烫伤自己;

放在内衣与外衣之间也许会更好。

但是,对于麻醉来说,各种“膜”或“腔”就像我们穿衣的“内衣”与“外衣”之间关系,应该是紧贴着的,只是一个“潜在的腔隙”,也许只有1个或几个毫米的距离啊!但是,对于麻醉来说,那就是:“差之毫厘;失之千里。”的概念。

再回来接着说:腰麻后头疼。

“蛛网膜下腔”里面有脑脊液,(是可流动的液体,并与大脑相通。)麻醉医生用“针”作为载体,将局麻药注射到蛛网膜下腔后,会给蛛网膜留下一个“小洞洞”,局麻药液会顺着这个“小洞洞”流进去,同时“脑脊液”也会顺着这个“小洞洞”流出来,少量可无任何不适,当流出来的多了,就会出现“头疼”,而且与体位密切相关:平躺疼痛不明显,直立后疼痛明显。一般几天到一周后好转,个别持续时间很长。

但是,也不必过于担忧!目前多数采取“锥形头、侧孔、非常细”的针,几乎没有“头疼”的情况出现了。

这个“颅神经麻痹”,不是在腰部操作直接就引起脑袋里的问题,还是间接与“脑脊液”流出后,脑袋内(颅内)的压力改变后,才引起“颅神经麻痹”的。治疗常见方法:补液(挂水),平躺(不要枕头)等。

4.硬膜外血肿:

我们手、脚、体表等部位出血,为啥不那么严重?为啥“硬膜外”那出点血会引起“截瘫”呢?

因为:体表或者我们能看见的出血,一般情况下是可以流出来的!多啊!少啊!我们可以评估。

如前所述,一旦出血的位置在“内衣”与“外衣”之间,它就没法流出来,我们“肉眼”也看不到,出血多了会形成“血肿”(就是血液构成的团块),会对我们脊髓造成压迫!“脊髓”是什么地方?那是几乎所有外周神经发出的根部!有多重要“不言而喻”吧!就如:树根有损,树枝、树叶还能茂盛生长吗?

5.穿刺过程中的副损伤:

所谓的“副”与药物的“副作用”同解,就是这“副”根本不是我们想要的,但在治疗、操作过程中又不可回避的问题。

假设:有一天,我们医生带上一种特制的眼镜后,就可以看到人体内各种组织结构之间关系,那就可以大大避免“副损伤”的机会了!目前开展的超声介导下行各种有创操作,也可以大大提高成功率以及减少“副损伤”。

6.呼吸和循环抑制,全脊麻甚至循环骤停:

听起来很吓人哈!就是说:我们进行“区域范围的停电”可以,但范围要“可控”,时间也要“可控”,(就如:冰箱里的冰糕,时间长了肯定化成“水”了!)如果“停电”范围内有“自来水厂”、“煤气公司”等重要部门,他们没“电”了,不工作了,我们吃什么?喝什么?我们生活怎么办?是不是?

实际手术麻醉中,可能会遇到这样一种患者,本来是“区域停电”,但由于患者自身的一些特殊的病理生理因素,而造成“大面积停电”。比如:孕妇、老年患者等。

7.硬膜外导管:

这个东西,就是放在“内衣”与“外衣”之间的一个“小细管”,目的是:根据“天气”(手术)情况,随时给与“温水”(麻药),已达到“保温”(麻醉效果持续)的作用。

它的放置、给药过程及拔出也会出现一些问题。

8.阻滞不完善或者失败:

虽然是“区域范围内的停电”,但是人家有“发电机”或者“蓄电池”等因素影响,可能会有少数情况出现“阻滞不全或者失败”。但是,不要紧!我们还有其他的麻醉方法。

第十一段

3)全身麻醉:呕吐、误吸,喉痉挛,支气管痉挛,急性上呼吸道梗阻,气管内插管失败,术后咽痛,声带损伤环杓关节脱位,牙齿损伤或脱落,苏醒延迟等。

解释:

1.呕吐、误吸:

恶心、呕吐:应该很好理解吧!我就不信:有谁没有过“恶心呕吐”的体验!没“吐”过,只能说明“酒”喝的少!但是这种呕吐的时候,自己可以有意识地调节呼吸来适应呕吐的动作,避免使自己出现“呛咳”,好好回忆一下,不是吗?

返流、误吸:

在麻醉的状态下,这种“有意识地调整呼吸”的能力就会减弱或者完全丧失了,并且麻醉下的返流多数是“悄然无声”的发生。(返流:胃里的东西通过食道,逆向流到口咽部)

误吸则是:返流的液体或者固体,被呼吸带到了气管里面了,平时“呛”口水都得“咳”半天,那要是带有“胃酸”的食物残渣或者液体,进到气管里,那得是个什么样的场面?可想而知……

一句话:误吸会造成吸入性肺炎或者呼吸道的梗阻,从而危及生命。

这也是为啥麻醉前,要求在一定时间内不让“吃饭”“喝水”的原因所在。

具体禁食水多久?不同年龄、不同疾病、不同手术会有所差别,请咨询医生。

2.各种“痉挛”:

解释“痉挛”:我相信大家都有过“小腿肚子抽筋”的经历吧?

这就是由于肌肉的持续强直收缩造成。

挺疼的,但不致命,可能过一会就自行缓解。

但,气道的“痉挛”,可就不简单喽!

气道肌肉的持续强直收缩,会导致无法完成呼吸(类似“哮喘”发作状态)机体无法得到供氧,体内二氧化碳也无法排出,我们的大脑????在5~6分钟内无法得到氧供,就可能出现不可逆的损伤。可以想象这是多么“危急”的时刻!必须在短时间内解决“痉挛”引起“机体缺氧”的问题,否则后果不堪设想……

然而,造成气道“痉挛”的诱因又是那么的常见,以至于很多人并不重视。比如:吸烟,感冒,支气管炎等。

3.气管导管:

气管导管有着不同型号、不同形状来适应不同的人群及不同的手术。

麻醉诱导“插管”与“拔管”就像飞机的起飞与降落一样危险。(诱导:可以简单理解为患者入睡的过程)

那根“管子”一直会放置到手术的结束,并与口腔或鼻腔、口唇、舌头、牙齿、声带(我们发音需要的零件)及其周围的各种由“小骨头”组成的关节结构、气管等组织有着直接的接触,随着手术麻醉时间的延长,势必使气管导管会对周围组织造成一定的损伤,尤其在“插管”及“拔除”时更容易发生损伤。但,也不是所有的术后“咽喉痛”、“声音嘶哑”以及“呛咳”等问题都与“气管导管”有关。

4.苏醒延迟:

让患者入睡不是目的,能让患者平稳安全的苏醒才是我们麻醉医生的目标。

但某些因素客观的存在,(出血、寒冷、肝肾功能障碍等)就会出现“醒的慢”情况,但也不要着急!可以在“观察室”继续各种监测下,去除病因,等待机体的功能恢复正常后,就可以回病房与家属见面啦。5.其他:

术后躁动

术中知晓

体温异常

第十二段

4.与有创伤性监测相关: 局部血肿,纵膈血/气肿,血/气胸,感染,心律失常,血栓形成或肺栓塞,心包填塞,导管打结或断裂,胸导管损伤,神经损伤等。

解释: 这个情况一般是指: 靠近心脏位置的粗大的静脉血管或者体表位置比较深的动脉血管进行穿刺时,而非像我们平时“输液”在手背上扎的“小钢针”那样,它需要特殊的设备与器材。 因为位置比较深,不易压迫,容易“出血”形成“血肿”; 又因为此操作靠近心脏、心包、肺脏、等周围的重要血管及组织等,所以更容易造成“副损伤”。

第十三段

5与输液、输血及血液制品相关: 血源性传染病,热源反应,过敏反应,凝血病等。

窗口期:就是指在患有某些疾病的一段时期内,现有的科学技术手段,还不能检测出来结果的一个特定时期。

由于“窗口期”的存在,在输注“血制品”时,理论上讲还是有可能获得“血源性感染”的。

再一个,多数情况下,输的血毕竟不是自己的血液,就很可能出现上述其他的反应。

但在保护“生命”面前,这些可能也是我们次要的选择。

在医疗活动中有一种叫“有利”患者原则,可以理解为:

两权相利取其重,两权相害取其轻。

第十四段

6.与外科手术相关: 失血性休克,严重迷走神经反射引起的呼吸心跳骤停,压迫心脏或大血管引起的严重循环抑制及其并发症等。

失血性休克:

做手术出点血,应该是很寻常的事情,但如果由于外伤引起重要器官的损伤、产科的子宫收缩乏力、肝功能异常、血液成分或者凝血异常等问题出现,可发生大量的出血,这种出血不是我们想象的那样:能看到具体的血管往出“流血”,而是广泛范围内的“渗血”,(就像海边的沙子里面,一直不停地往出渗透海水一样)导致失血性休克,从而危及生命。

迷走神经反射:这个有点意思!

“迷走神经”其实属于“脑袋”里的神经(颅神经),只是因为它“迷失了方向”沿着“脖子”(颈部)走到了“肚子里”(腹部),分布于沿途“景点”内,由于“地位”比较高,几乎掌控全部“肚子内部”的脏器,故“迷走神经”根本不服从“脊髓”的指挥与命令,而且还是几乎与“脊髓”神经“对着干的”!所以,我们做椎管内麻醉,进行“区域停电”对“迷走神经”根本不起作用。

就拿心脏来说:“脊髓”的神经可以使心跳加速,而“迷走神经”使心跳减速;当我们进行“区域停电”的时候,实际上就是把“脊髓”神经给断了“电”!这样一来:“脊髓”神经在断电期间,“迷走神经”就更加能“嘚瑟”了!只要手术中谁“碰”它一下,他就“得了吧搜”的使劲发挥作用:可以使心率“瞬间”下降,(正常心率在60~100次/分钟)有时可以使心率掉到“40~60次/分钟之间”,还有更低的程度,甚至心脏直接停跳。

您说“迷走神经”牛不牛?

但是,再牛的“迷走神经”在我们麻醉医生面前,也不敢太“嘚瑟”,我们有很多的方法来对付它,比如:

提前给与心脏必要的支持;

在“迷走神经”上安装“开关”;

还可以向其上级(大脑)投诉。

……

第十五段

7.与急诊手术相关: 以上医疗意外和并发症均可发生于急诊手术病人,且发生率较择期手术明显升高。

解释:

急诊手术:顾名思义,肯定存在“紧急、危急”的情况,必须要在短时间内进行手术,才能改善“危及生命”的状态,最终挽留患者的生命。

由于“急”,就可能存在没有更加充分做术前准备的时间,可能多数需要一边“改善”状态一边准备“手术”。

所以,“急诊”手术相关的并发症要高一些。

第十六段

8.与术后镇痛相关: 呼吸、循环抑制,恶心呕吐,镇痛不全,硬膜外导管脱岀等。一旦发生上述风险和意外,医生会采取积极应对措施。

解释:

术后镇痛的方法许多种,比如可以通过:静脉、硬膜外、局部切口阻滞、神经阻滞等等,由于每个人对同一药物存在“个体差异性”,出现“问题”的程度也有差异,一般情况下通过“及时发现,及时处理”基本就没问题了。

第十七段

特殊风险或主要高危因素 我理解根据我个人的病情,我可能出现未包括在上述所交待并发症以外的风险------------ 一旦发生上述风险和意外,医生会采取积极应对措施。

解释:

这里是针对患者“特殊”的情况或者“高危”因素着重说明,充分体现患者的“知情同意权”的重要性。

第十八段

患者知情选择

麻醉医生已经告知我将要施行的麻醉及麻醉后可能发生的并发症和风险、可能存在的其它麻醉方法并且解答了我关于此次麻醉的相关问题。我同意在治疗中医生可以根据我的病情对预定的麻醉方式做岀调整。我理解在我的麻醉期间需要多位医生共同进行。我并未得到治疗百分之百无风险的许诺。

解释:

这是对患者“知情选择”的具体解释。

最后一段

患者签名 签名日期

我同意接受术后疼痛治疗。

患者签名 签名日期

如果患者无法签署知情同意书,请其授权的亲属在此签名

患者授权亲属签名 与患者关系 签名日期

医生陈述:我已经告知患者将要施行的麻醉方式、此次麻醉及麻醉后可能发生的并发症和风险、根据手术治疗的需要更改为其他麻醉方法的可能性,并且解答了患者关于此次麻醉的相关问题。

医生签名 签名日期 : 年 月 日

解释: 患者及家属进行签字的顺序:优先是患者本人。(特殊情况除外) 其次是直系家属(父母,子女,夫妻)

个人给予患者的几点小建议:

1.麻醉医生访视患者的时间一般是在手术的前一天。(急诊等特殊情况除外)尽量留下能够描述清楚患者疾病史、用药史、过去诊疗史的家属陪同。

2.在对治疗、手术、麻醉等重大问题的观点上,如果有时间(非急诊等特殊情况)患者与所有家属尽可能的达成一致后,再与医生进行沟通。

3.在患者手术中,尽可能留有家属在手术室外特定的等候区域留守,以便患者有任何情况,可以及时与家属告知和沟通。

4.术后回病房后,尽量听医生与护士的嘱咐,最好是记录下来,不懂的可以问清楚,以便交待给下一任陪护人员,做好家属陪护工作。

最后在文章的结尾再解释一下:

医疗文书中所概括各种情况,一般都书写的比较全面,内容丰富,理论上也是确实客观存在的问题;

现实手术麻醉中,根据患者疾病不同,身体状况不同,手术要求不同等,遇到的问题可能就是其中的少数部分问题。

虽然如此,但请相信:

存在相同的手术术式;不存在完全相同的麻醉。

也要记得:

我们会用100%以上的努力,去规避那1%以下的风险。

本文转载自其他网站,不代表健康界观点和立场。如有内容和图片的著作权异议,请及时联系我们(邮箱:guikequan@hmkx.cn)

,