从20世纪50年代开始,美国对日本就发起了旷日持久的贸易摩擦。 其间经历了多个阶段,涉及纺织品、钢铁、彩电、汽车、半导体等多个行业,起起伏伏,各有得失,一直持续到1995年克林顿在任期间才有所缓和。而到了这个时候,日本实际上已经在贸易战中严重失利,几乎完全失去了发展的动力。但是实际上,直到今天,美国对日本发动的贸易战还没有结束。很幸运,美国没有完全打死日本。那不是因为美国的善良,而是因为一个垂而不死的日本比一个垂死挣扎的日本更加有利于美国的利益。

1、二战后东西方对抗的国际环境。二战之前,日本经济比中国要领先很多,但是跟欧美列强相比,则瞠乎其后。作为列强之一,日本其实不大够格。二战给日本经济带来了巨大的损失。二战结束之后,日本的经济实力非常弱小,主要依靠美国的扶持和援助来恢复和发展国民经济。朝鲜战争之后,美国大量的军事采购让日本经济迅速崛起。所以日本有人说,是朝鲜战争救了日本。

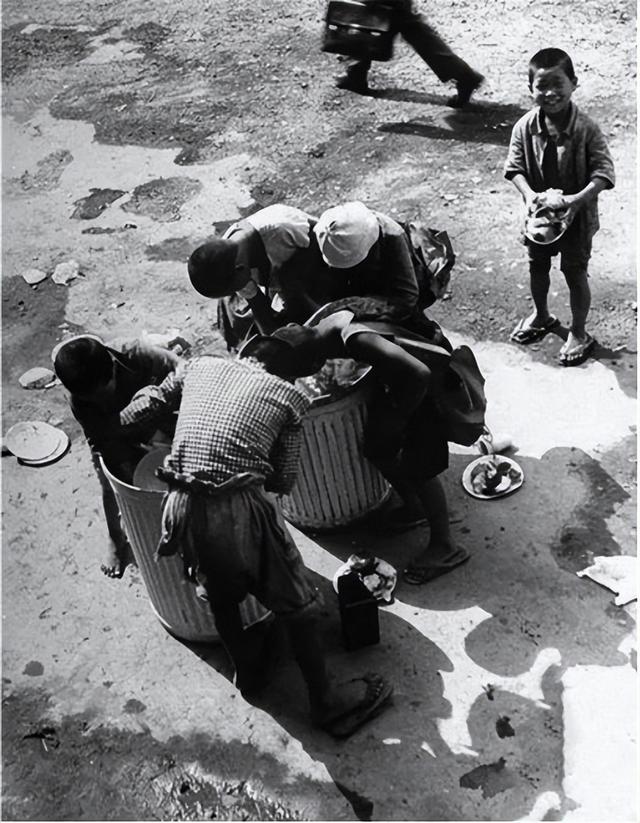

二战之后日本民生困苦:民众在垃圾桶里翻拣食物

美日两国1951年签订了和平条约与共同安全保障条约,名义上两国结成同盟关系,但实际上为主从关系,日本处于美国的保护之下。

在冷战期间,美国在远东构建了对抗苏联的政治军事经济体系。20 世纪80年代以前,出于政治上的考虑,同时由于日本当时的经济实力还未达到能与美国分庭抗礼的程度,美国对日本不断上升的顺差基本上采取了宽容的态度,给予日本很大的支持与发展空间。

这一时期,日本经济发展很快,成为仅次于美国的世界第二经济大国,与美国的差距也在渐渐缩小。1950年日本国内生产总值仅为美国的4%,而到1994年已是美国的70%左右。随着经济实力的巨大变化,美日关系由主从关系发展到半主从半伙伴关系,协调与合作同在,竞争与对立并存。

2、日本的贸易立国政策日本的自然资源相当贫乏,要维持外贸收支平衡,就必须依赖出口;同时,因国内市场狭小,工业品也必须依靠出口。故日本政府将“贸易立国”作为战后经济发展的基本国策,并根据世界经济发展的需要,将培育、扶持、发展重化工业等产品出口作为“贸易立国”的长期方向。

在美国对日全面经济复兴政策支持下和日本“贸易立国”战略推动 下,战后日本经济快速增长,1956—1965年日本GNP年均增长率超过 8%。美国成为日本最主要的对外贸易市场,1951—1965年日本对美出 口总额由1.9亿美元扩大到24.8亿美元,占日本出口总额的比重由 13.6%上升到29.3%;1965年日本对美贸易首次出现顺差,成为美日 贸易的转折点,此后日本对美贸易顺差规模不断扩大。

3、日本对美国的全面依赖二战之后,日本对美国处于一种全面依赖的状态,包括国防与技术、市场,甚至内政。

在美国的援助和保护、国内技术革新和设备投资高潮的推动下,日本不断发展科技含量高的技术密集型产业,迅速完成了这种产业结构的调整,实现了产业结构的高级化。这种产业结构使得日本出口的主要是面向美国等发达国家的附加值较高的工业制成品,进口的主要是来自亚洲国家的价格较低的初级产品,必然促成日本对美贸易的顺差。

日本在政治、军事上依附美国,将美日同盟作为国家政策的基础, 在贸易谈判中也将不损害日美关系作为底线,这就导致日本在面对美国发起的贸易摩擦的时候表现得非常被动,多轮次的美日贸易战均以日本全面妥协而告终。

4、美国与日本的政策差异二战之后,美国在贸易领域奉行自由贸易思想。在冷战时期,美国 一度实行单边贸易自由化,对西方盟国开放国内市场,目的在于拉拢西方盟国以对抗苏联。当时不单边开放也不行,因为其他国家也没有市场。开放力度大一点在当时也不要紧,因为其他国家没有能力跟美国全面竞争。

20世纪70年代后期,随着美国经济陷入滞胀,美国政府为了保护外贸利益,逐渐实行一系列带有保护主义倾向的贸易政策,将“公平贸易”的概念融入“自由贸易”中,组成贸易反击小组,查明和制止外国的不公平贸易行为。美国贸易政策发生变化,由最初的多边贸易、自由贸易转向强调对等互惠、公平贸易乃至后期的保护主义及“惩罚性”关税, 在某种程度上加剧了美日贸易摩擦的激烈程度。

日本则在战后确立了战略性贸易政策,制定了1961—1970年度经济发展计划,即“国民收入倍增计划”,该计划实际上是一种国家垄断资本主义政策,它的目的在于为私人资本投资创造有利条件,扩大国内外市场。在对外贸易问题上,日本一直鼓励出口、限制进口,采用贸易保护政策。同时,日本政府把贸易立国、技术立国作为国家的基本国策,将技术进步作为实现现代化的关键动力。20世纪50—90年代,日本宣布实行贸易自由化,却始终没有正式实行,直到1967年,日本仍然保留着非自由化商品项目,这一比例还一直保持在7%的水平上。20世纪70年代,美日贸易的扩大使美国要求日本开放国内市场,但日本从本国经济利益出发,仍对市场采取保护性政策。

文化、发展阶段与政策的差异也决定了日本对美国的贸易顺差。二战后,美国推行凯恩斯主义经济政策,政府大力推行抵押贷款、个人贷款、分期付款,以刺激消费来带动经济的发展。同时,健全的社会福利 制度也消除了消费者的后顾之忧,美国成为世界上最大的消费国。高消费引起低储蓄、高债务,引发巨额财政赤字,贸易逆差随之出现。日本则历来崇尚勤俭节约的美德,社会福利水平低,储蓄率较高,国民储蓄水平高于投资,因而国际收支体现为贸易顺差。东方民族历史悠久,忍耐力更强,喜欢储蓄,在对外贸易及投资中具有天然的优势。此外,日本人崇尚国货,美国人则讲究实效,如此一来,价廉物美的日本商品就大量涌入美国市场。

此外,在经济体制、教育培训等方面也存在着许多加深美日贸易摩 擦的因素,两国经济不平衡进一步加剧。

5、日本经济迅速增长20世纪70年代前后,日本经济发展势头更加强劲,国民生产总值年均增长率达到9.5%,个别年份超过11%。1968年,日本国民生产总值超过英法德,成为全球第二大经济体,占世界生产总值的比重达7.5%;到1980年,占比已提高至10%。日本人均国民收入1965年仅为美国 的1/4,到1986年首次超过美国。

伴随高速的经济增长,日本产业结构完成了由劳动密集型轻工业向资本密集型重工业的转变,迅速在多种世界主要工业品市场中占据主导地位,对美出口产品结构发生了新变化。在第三次科技革命带来电子信息、新能源、新材料技术蓬勃发展的背景下,日本科技能力实现空前提升,日本成为全球科技生产力最强的国家之一。日本产业结构向高技术领域转型升级,从而引致美日贸易摩擦焦点转向高技术和高附加值行业,在计算机、电气设备、通信工程等诸多领域不断发生贸易冲突。其 中规模较大的两次分别为电信业和半导体行业贸易摩擦。

美国对日本的贸易逆差最早在1965年出现,在这之后的10年间,逆差基本在20亿~30亿美元区间波动,这一时期美国对外贸易多数年份整 体上还处于顺差,因此美日贸易矛盾不甚明显。到20世纪70年代后期至 20世纪80年代,美国对日贸易逆差急剧增长,1985年达462亿美元,约 为1975年的27倍。同期美国整体对外贸易连续10年出现逆差,且对日贸易逆差一直占整体贸易逆差的30%~40%,从而引发了美日间尖锐的贸易摩擦。

,