以前的小面馆,大概30年前吧,印象中,主要分布在县城、集镇,乡村很少见到。

那一年跟随父母去鲁垛乡(镇)的鲁庄村卖小麦,崔王、胡家、陈幸等几个村的公粮由鲁庄粮站统一代收,然后运到乡里。一大早,乡亲们将收割好的公粮装到船上送往鲁庄粮站,等到了那里卖完公粮,差不多就到了午饭时间。

父亲说,就在鲁庄下馆子吧!我乐坏了。下馆子,我可是做梦都在想啊!鲁庄是周边地区还算比较繁华的小集镇,很快,我们在大桥头找到了一家面馆,后来到鲁庄上初中才知道,这家面馆的老板姓雍,旁边的浴室也是他家的,竟然是个大老板。

记不清面馆的名字了,或许面馆根本就没有名字,面馆的外面撑着一口大锅,大锅热气腾腾,锅里的水也在肆无忌惮地翻滚,面条、饺子快乐地窜上窜下,老板一边收钱一边扯着嗓门喊:面条、饺子、馄饨喽!!旁边的面点大师傅光着膀子、汗流浃背,真不知道汗水会不会滴到锅里?他一会儿擀面、一会儿用大勺子在锅里捣鼓捣鼓,还不停地往锅下面加柴火。

走进装修简单、甚至压根就没有装修的面馆,顿时觉得有点凉快,头顶上的长城牌吊扇在拼了命地旋转着,面馆里放了两张正方形的大桌子,每张桌子可以坐8个人,桌子上摆着一瓶酱油、一瓶醋,半小碗辣椒酱,还有一个圆柱形的筒子,里面横七竖八地放着几双筷子。

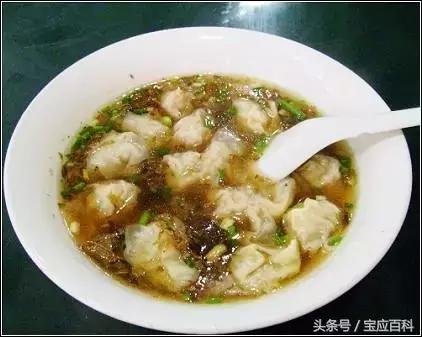

父母吃的是青菜素面条,给我下了一碗馄饨,馄饨当然比面条好吃了,价格也不一样,虽然都只有几角钱一碗。我的馄饨终于上来了,满满一大碗,我刚刚留意了,看到那个大师傅在我的馄饨里放了一大块荤油,碗头上放了绿色的蒜叶,还撒了点胡椒粉,汤水里有黑里透红的酱油,我相信它们肯定是最完美的结合。白白的馄饨、小巧的馄饨,半浮在汤水里,犹如一条条活泼可爱的小鱼,用勺子轻轻一搅,这些鱼儿们一下子欢快地游动起来,你追我赶。看到这些小精灵,真的不忍心去吞噬它们,但我还是忍不住、迫不及待了。

馄饨皮比较薄,煮熟后有透明感,所以馄饨皮嫩嫩的、滑滑的,游弋在嘴里别有一番乐趣,咬到馄饨里面肉做的馅儿,那简直就是极致的美味,叫人欲罢不能。我狼吞虎咽,突然被胡椒粉呛得不停地咳嗽,热情的面馆老板给我端来一碗凉开水,母亲不好意思地说:真丢人,头一回下馆子,头一次吃馄饨……面馆老板打着哈哈说:不丢人,不丢人,好多孩子都是这样的。我知道,他是在安慰我们。但最后我坚持把汤水全部喝光了,我认为汤和馄饨一样美味。

第一次下馆子就被胡椒粉呛着,闹出了小笑话,所以后来,我吃馄饨一直不喜欢在碗头撒胡椒粉,可能与那次的遭遇有关吧。

30年前的小面馆虽然很简陋,但留给我们的回忆却是富足的。

来源:网络

,