从人人喊打的纨绔少年,到万民敬仰的民族英雄。他的坎坷经历,刘铭传堪称晚清第一传奇人物!

01

年少时,不学无术。

刘铭传出生在安徽合肥,与晚清名震朝野的李鸿章是老乡。年少时家境贫寒又不学无术,对考取功名用到的四书五经不感兴趣,只喜欢舞刀弄棒。

19世纪中叶的淮北大地,正处在最混乱的岁月。做为中原腹地,这里历来是兵家必争之地。当时的太平天国、捻军和清兵在这里长期进行拉锯战,人民水深火热,官府名存实亡。当地很多吃不饱饭的农民为了生存,纷纷做起来贩卖私盐的买卖。要知道,在封建社会,盐可是官府强烈管控的商品,是历朝历代赋税的重要来源。因此,封建社会对贩卖私盐的人都会处以极刑,像领导唐末起义的王仙芝黄巢、唐朝大将程咬金、元末起义领袖张士诚等,都是活不下去贩卖过私盐的。刘铭传,因其好勇斗狠的性格和处事缜密的特点,被推举为盐贩小头领。就这样浑浑噩噩、担惊受怕地过了很多年。在这期间,乡里土豪以保卫地方为名,到刘铭传的老家刘家圩村索要钱粮,刘铭传的父亲拿不出来,遭到土豪殴打辱骂。年方18岁的私盐贩刘铭传闻讯,训斥几个只知哭哭啼啼的哥哥一番,赶上土豪并杀了他。这一举动彻底震慑了乡邻,刘铭传也意识到再这样贩盐下去不是长久之计,为了实现他的抱负,在深知乱世有枪才是王的思想引导下,刘铭传乘势拉起一支小武装,自认头领并带领这帮亡命徒东奔西走,两三年过去,在清军、太平军和捻军的夹缝中艰难求生。也就是这个时候,刘铭传的母亲因为天天处在担惊受怕的环境中,终于被惊吓而死,刘铭传的老婆也带着孩子回了娘家。刘铭传本意是要在乱世中做一位劫富济贫的英雄豪杰,进而为老百姓做点好事,他当时肯定还没有救世济民的远大理想,也可能仅仅想有个出路。但自从他的小队伍组建以后,所过之处,人人避之不及。这让一腔热血的刘铭传越走越郁闷、越混越迷茫。后来刘铭传做官后回忆年少时这段落魄的岁月,无不心酸地写道:"昔日江湖曾落魄,吹箫时节几人闻?

刘铭传故居

正是这段年少时的生活经历,练就了刘铭传好勇斗狠、嚣张跋扈的性格,即为他赢得了不敢惹的名气,也为他一生仕途坎坷种下了隐患。

这一时期的刘铭传,深感前路迷茫。

02

入淮军,威名渐显。

因少时与李鸿章交往过密,1862年,李鸿章组建淮军时,第一个想到的将官便是即好斗又有头脑的刘铭传。在李鸿章的感召下,刘铭传审时度势,带领追随他的那帮混混入了淮军,在李鸿章的淮军中担任“铭字营”营官,正是他的这一举动,彻底改变了自己的命运,也对中国近现代史产生了深远的影响。

刘铭传进入淮军后,率领“铭字营”东征西讨,作战异常勇猛彪悍,很快在淮军诸部中声名鹊起并迅速成为淮军精准和主力,为李鸿章打仗最倚重的亲信将领。

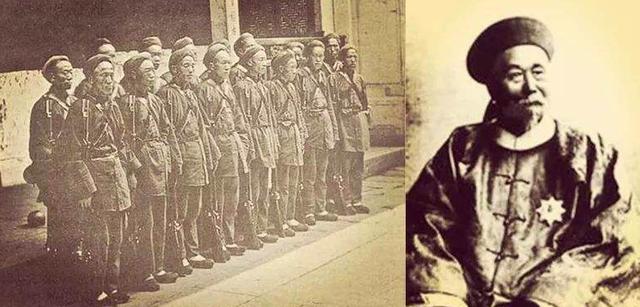

李鸿章及其一手创办的淮军

在攻打江苏上海等地的太平军时,刘铭传清晰地分析了当时的作战形势,并精准提出太平军灵活性已大不如前、骨干越来越少军心不稳、分兵抗拒淮军和湘军的三大不利因素。他抓住太平军这些弱势,激励所部不要惧怕太平军,誓死向前。上海近郊一战,洋枪队和绿营兵都被太平军打得满地找牙,唯独淮军诸部顶住太平军的一波流,又乘太平军后方有难,把战线反推到苏州一带。

苏州是太平天国苏福省的首府,李秀成的忠王府就建在城中,在太平天国后期被认为是仅次于天京的战略要地,也是李秀成最重视的地方,故而太平军不敢轻易放弃。刘铭传等诸部淮军,对苏州发起猛烈冲锋,李秀成面对淮军的凶狠反扑,左支右抵苦苦支撑,但因为战略上死守坚城的失误,还是挡不住淮军的死缠烂打,苏州、无锡、常州等苏南要害相继沦陷。刘铭传在剿灭太平天国的过程中,因其骁勇善战、有勇有谋、屡战屡胜而声名鹊起,引起了慈禧太后和当时江南重臣曾国藩的注意。

太平天国起义失败后,刘铭传被调往北方,协助曾国藩,参与剿杀捻军起义的战争,他对曾国藩提出了著名的“河防之策”,意图将捻军困死的河北平原,后因曾国藩用人不当、指挥失错,导致第一阶段的剿捻战争很不顺利。后来李鸿章取代曾国藩,前往剿捻,仍然使用刘铭传的“河防之策”,在李鸿章重奖重罚的强力推进下,将纵横北方十数省的捻军彻底消灭。扫除了慈禧太后又一个大的危机,刘铭传首倡之策功不可没。

捻乱平息后,李鸿章赞刘铭传“省三将略,超群绝伦”。得到李鸿章和朝廷的进一步肯定!

慈禧太后欣赏刘铭传的才略,因战功将其提拔为直隶提督、封一等男爵。淮军大小军将中,只有刘铭传得此高位。这时的刘铭传,位高名盛,几与他的领导李鸿章平起平坐。

木秀于林,风必摧之。在刘铭传累功晋升的过程中,屡传他冒功、杀降、争功、藐视皇族(指刘铭传与僧格林沁所部在山东发生一场火并,僧为蒙古亲王,是皇族亲戚),且因为曾国藩、李鸿章的信任和倚重,使他更加放肆,整日一副谁也看不上的神情。铭军与兄弟部队发生摩擦,也就成了家常便饭。剿灭捻军后,国内外再无大的用兵之处,刘铭传平时积累的恶劣人脉终于显露出来。1872年,在陕西作战的铭军突然因为闹饷哗变,而这时的刘铭传却请了病假,在家乡休养。御史们纷纷弹劾,而曾、李都不敢再为他说话,刘铭传终于栽了大跟头。再次闲赋回乡,他没想到,这一闲,就是十五年。

位高权重,志得意满。却因性格缺陷,从巅峰坠入谷底。

03

再出山,万民敬仰。

剿捻成功后,刘铭传在家休养了十五年,直到1883年,中法战争风云突起,战火燃至台湾,慈禧太后才终于想起了能征惯战的刘铭传,任命他以福建巡抚的身份到台湾督办军务。

闲赋在家的十五年,使刘铭传的心性得到极大的磨练。接到任命后,刘铭传冷静分析当时局势。当时法国对清朝的进攻方向有二,一是西南云桂方向,另一个是东南外海特别是台湾,法军集结重兵企图一举拿下,进而封锁清朝的东南门户。刘铭传不怕法军的虚张声势,严密加强沿海港口防守。法军统帅孤拔率兵进犯基隆,结果因为清军防范严密,第一次进攻失败。后来通过控制台湾海峡制海权,又调来大批援兵,这才攻进港口,占领了基隆。

刘铭传临危不乱,虽然缺兵少粮,但仍坚持不退兵,与法军展开旷日持久的对峙。法军不熟悉台湾地理情况,在丛林中无所施展其长处,势力范围被清军死死限制在基隆附近。当时的台湾已被法军隔离于海外,刘铭传在没有得到清廷任何帮助的情况下得不誓死坚持,为台湾赢得了希望。

清军镇南关大捷后,西南方向战局发生扭转,法国当局茹费里内阁倒台,法军被迫撤出台湾。刘铭传及他率领的军民,成就了保全台湾的不朽历史功劳。

1885年10月12日,在刘铭传的强力主张下,光绪帝下令建台湾省,并由屡立功勋的刘铭传出任首任巡抚。刘铭传治台,改变了以往清朝半撒手的管理状态,他倾心招抚台湾原住民高山族人,劝说他们出来与汉民一起,进行和平生产,并严禁对高山族人镇压与歧视,还开办“生番”学校,让高山族人学习汉语汉字。在他的感召下,原来与清朝隔阂甚深的40多万台湾原住民,有20多万在短短一年内接受清朝的管理,台湾的凝聚力向心力空前提升。

台湾人民纪念刘铭传的铜像

台湾自古以来就是我国领土不可分割的一部分,自三国时期孙权派大将卫温开发台湾开始,台湾就纳入了我国的版图,在祖国的怀抱里不断发展。明末,荷兰入侵台湾,郑成功力排众议,以极大的决心和勇气,将荷兰殖民者赶出台湾,成为万民敬仰的民族英雄。而真正让台湾上升到战略地位的则是刘铭传,他敏锐得看到,全球化的视野下,中国不能一直着眼于“塞防”,以前认为是天然屏障的海洋已经不能够阻止西方列强的叩关。在当时清廷岌岌可危的情况下,大刀阔斧,推行改革,为台湾近代化建设呕心沥血六载有余,开矿山、修铁路、办学堂、创邮政电信、扶植工商、团结原住民,大刀阔斧进行近代化建设,被誉为“台湾近代化之父”

台湾,从一个近乎荒废的原生岛屿,一跃成为祖国东南海防重镇,这一切,与刘铭传呕心沥血的治理密不可分。

1891年5月,刘铭传以病辞归。离开了他爱之如子的台湾,甲午海战清廷签马关条约,刘闻之,悲痛至极,半年后忧愤而死。

台湾三百年间,吏才不少,而能立长治久策者,厥维两人:曰陈参军永华、曰刘巡抚铭传。

,