在距今5.4亿年的远古时期,地球上大部分都是广袤的海洋,而在接下来的2000万年里,出现由于生命体的进化,出现了一次非常著名的生命大爆发,海洋中开始有了形形色色的无脊椎生物。节肢类、腕足类、蠕形类、海绵类、脊索动物等等一系列与现代动物形态基本相同的动物在地球上来了个“集体亮相”,形成了多种门类动物同时存在的繁荣景象。其中有一种怪虫,更是这个时期出现的“典型居民”,它们顽强的生命力使得这种怪虫在接下来的3亿年里不断的更迭,并演化出各式各样的形态,这种怪虫就是三叶虫。

寒武纪海底世界

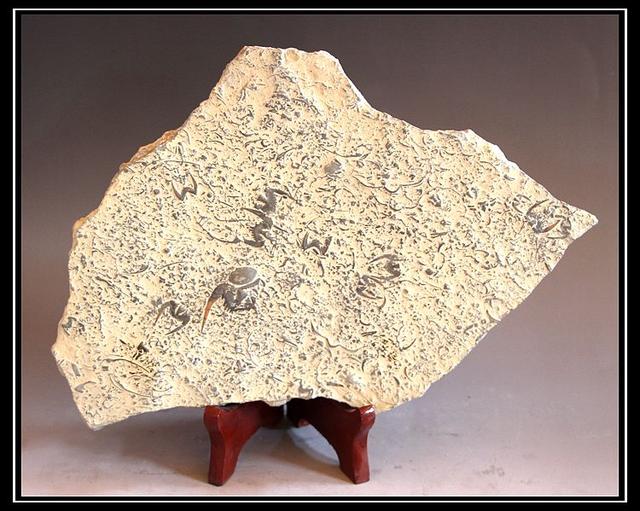

三叶虫全身明显分为头、胸、尾三部分,背甲坚硬,背甲为两条背沟纵向分为大致相等的三片——一个轴叶和两个肋叶,因此取名为三叶虫。这种怪虫有着不同的特征,体型最大的可以达到70cm,最小的只有几毫米,因为游泳的能力较差,因而大多数生活在海底的泥沙里,少数一部分处于浮游的状态。我国有记录的最早发现的三叶虫是在明朝崇祯年间,一个名叫张华东的人在山东泰安大汶口发现了一种包埋在石头里的"怪物",其外形容貌颇似蝙蝠展翅,于是他就为之命名为"蝙蝠石",后来用此石制作砚台,取名为"多福砚",也称"燕石砚",多有福瑞祥和之意。

蝙蝠石

三叶虫属于节肢动物门三叶虫纲,一共分为10目,包括球接子目、莱得利基虫目、耸棒头虫目、褶颊虫目、镜眼虫目、裂肋虫目、栉虫目、镰虫目、砑头虫目及齿肋虫目。总计有1500多个属,1万多个种,在我国发现的有大约500个属。其中“蝙蝠石”属于褶颊虫目,定名为璞氏蝙蝠虫。寒武纪的三叶虫极其繁盛,早期的虫眼叶大,胸节多,尾较小,到了中晚期,尾巴开始进化增大,并长出了尾刺。早期比较典型的三叶虫叫做中华莱德利基虫,头鞍呈锥形或柱形,头鞍较大,有3到4对鞍沟,眼叶如同新月,胸节有15节,尾巴小。中晚期典型的三叶虫就是蝙蝠虫,正因为尾刺的发育,所以看起来更像是蝙蝠或者燕子。

莱德利基虫

进入4.8~4.4亿年的奥陶纪,海陆格局基本继承了寒武纪的特征,海侵达到了顶峰,中晚期海水退去,华北大陆逐渐逐渐扩大,西南地区也出现了小的陆地隆起。这个时期的三叶虫已经和寒武纪时期有了较大的差异,头部,尾部都进化变大,但身体逐渐减小,鞍沟也消失了。有的还长着蜗牛一样的眼睛,有的身上长着好几根角,还出现了视野范围宽广的游泳型三叶虫。因为这时的海洋里它的天敌很少,所以奥陶纪成为“三叶虫大繁荣时代”。比较有名的一种叫做三瘤虫,因为头部有三个鼓包而得名。我国还有一种大型的三叶虫,叫做湘西虫,体长10~25cm,整体椭圆形,头甲半圆形,并向左右两端收成向后弯形,具颊刺,尾后缘有一对小侧刺。

南京三瘤虫

湘西虫

时间来到了志留纪,4.4~4.1亿年,躲过了奥陶纪晚期的生物灭绝事件后,三叶虫的种群走向了衰亡,残存的种类越来越少。在我国较为常见的就属王冠虫了。王冠虫头部边缘有一列突起的小瘤,头甲三角形,具三个呈"品"字形排列的半球形突起,故名王冠虫。主产川南、黔北、鄂西,皖南也有产出。在北京的古人类与古脊椎博物馆一层,针对小朋友们有一项打化石的游戏,多半就是这种王冠虫。

王冠虫

到了晚古生代泥盆纪,地球上再一次经历了生物大灭绝时间,这一次对三叶虫的影响是深远的,持续到石炭纪,三叶虫仅仅剩下几个种属。到了二叠纪,仅仅剩下费氏虫一科,晚期,第三次生物大灭绝发生了,这一次也是最具破坏性的大规模物种灭绝事件。全球气候发生巨变,地震和火山爆发一系列的自然灾害,对海洋的生态环境造成了空前的破坏再造,海洋动物的生存变得非常困难,而这一次三叶虫彻底灭绝,就此怪虫完美谢幕。

,