(文/王小民)

前一段笑着看完了网络上的一篇文章,说的是蒺藜子与沙苑子的事,引经据典、洋洋万言、以讹传讹,力图把本不相连的两样物什糅合在一起,岂料漏洞百出贻笑大方。

关于蒺藜子与沙苑子,有联系更有区别,联系在于它们作为中药材都根植于同州大地,区别在于从性味到功效风马牛不相及。蒺藜俗称蒺藜子,亦称“刺蒺藜”“白蒺藜”,蒺藜科,年生草本。茎平卧,有毛。偶数羽状复叶,夏季开花,花单生于叶腋,黄色。果实分为五个分果瓣,每分果有刺两对。干燥果实入药,性平、味苦辛,功能平肝、疏肝、祛风、明目,主治头痛眩晕、胸胁不舒、目赤多泪、全身瘙痒等症。沙苑子亦称“同蒺藜”“沙苑蒺藜”,豆科植物扁茎国黄芪、华黄芪的种子。性温、味甘,功能补益肝肾、明目、固精,主治肝肾不足、眩晕耳鸣、遗精早泄、小便频数、腰膝酸楚等,还能保肝、解热、抗炎。《本草纲目》记载:白蒺藜甘、温、无毒。沙苑子补肝,益肾,明目,固精。其实先贤对二者早有明晰的见解,近代医学家张寿颐指出,蒺藜与同州沙苑蒺藜(沙苑子)一类二种,然有刺者(蒺藜子)用以泄散风热,而沙苑蒺藜则为滋填肝肾之药,形质亦复大异,必不可以其同有蒺藜之名而混为一例者。

回归大自然我们发现,蒺藜的生殖力非常强大,不要说长江以北、全国各地,全球温带地区也是均有。它多散布于荒丘、路边,常为田间杂草自生自灭,在大荔沙苑荒沙秃岭处更是多见,也就是我们称作“刺狸胡”的杂草。蒺藜全身都是宝,果可以入药,有散风、平肝、明目之效,嫩茎叶可治皮肤瘙痒症,种子可榨油,茎皮纤维能供造纸。上世纪八十年代中期滩区移民刚返库,好多家都是靠着采割蒺藜艰苦度日。我们小时候放羊割草、玩耍打闹之时也常被蒺藜尖利的硬刺扎到脚,以至于乡间还传下“牛吃刺狸胡——图扎里”的歇后语。沙苑子则不然,我国领土广阔每个地域都有自己独特的标志,上到城市建筑,下到地里生长的植物,西北地区每年秋末冬初正是采集沙苑子的时节。作为豆科大田作物,在果实没有开裂的时候将沙苑子植株连根拔起,晒干后打下种子去除杂质即可入药,朴素的乡民甚至揉搓两把直接放进嘴里生吃。在大荔沙苑,沙苑子的大面积种植历史可追溯到唐代,传说唐永乐公主遭“安史之乱”落难沙苑,“东方真人”用沙苑子精心调养其精神衰弱颇见成效,后唐肃宗赐名“沙苑子”并岁贡朝廷。时至今日,大荔赵渡、韦林一带广为种植沙苑子,成了农民增收致富的支柱产业,亦有企业步原来的县药材公司后尘生产沙苑子系列产品,以沙苑子贡茶为拳头产品名扬大江南北。

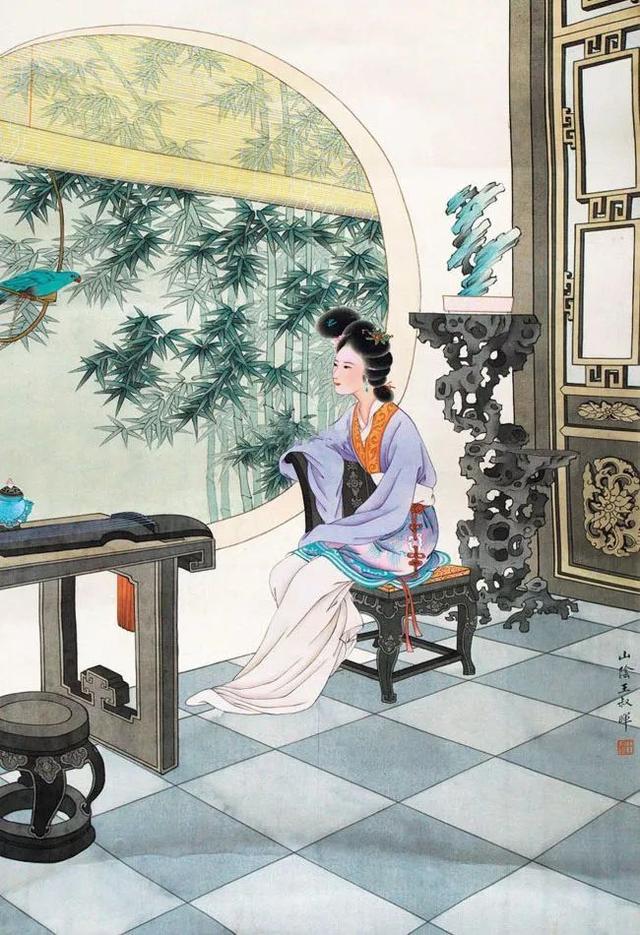

从某种意义上讲,在大荔蒺藜子更多是“草”、沙苑子是“宝”,拜大自然所赐,它们一个如小家碧玉、一个似大家闺秀,都在为生态环境和人类健康做着宝贵的贡献。正确认知它们、大力保护它们、尽情尊重它们,体现的正是现代文明的社会良知。

作者简介:王小民,1971年生,大荔县人,渭南市作协会员。出版有《同州风情》《大美大荔》《小民看大荔》等13部文史著作。