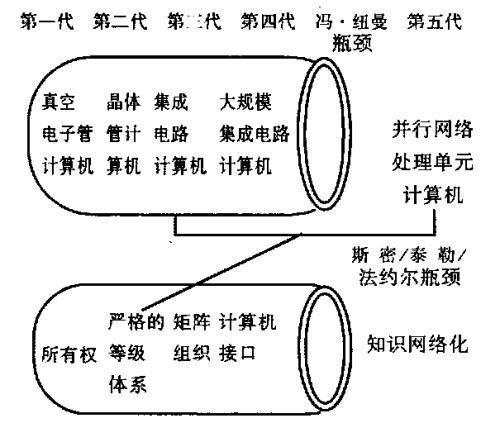

1946年2月15日在美国宾夕法尼亚大学,第一台电子计算机问世。计算机叫“埃尼阿克”(ENIAC)。承担开发任务的“莫尔小组”由四位科学家和工程师埃克特、莫克利、戈尔斯坦和博克斯组成,总工程师埃克特当时只有24岁。这台计算机研制的初衷是将其用于二战中,但直到二战争结束一年后才完成。它长30.48米,宽1米,占地面积为70平方米,有30个操作台,约相当于10件普通房间的大小,重达30 吨,耗电量为150千瓦,造价是48万美元。“埃尼阿克”使用18000个电子管、70000个电阻、10000个电容、1500个继电器和6000多个 开关,每秒执行5000次加法或400次乘法运算,是继电器计算机的1000倍、手工计算的20万倍。

第一台电子计算机ENIAC

1956年,第二代晶体管计算机问世,晶体管代替电子管,电子设备体积减小。第二代计算机体积小、速度快、功耗低、性能更稳定。使用晶体管技术的是早期的超级计算机,主要用于原子科学的大量数据处理,这些机器价格昂贵,生产数量极少。

1964年,美国IBM公司研制成功第一个采用集成电路的通用电子计算机系列IBM360系统。第三代集成电路计算机 晶体管比起电子管进步,但产生的大量热量损害计算机内部的敏感部分。将电子元件结合到一片小小的硅片上,使更多的元件集成到单一的半导体芯片上。于是,计算机变得更小,功耗更低,速度更快。这一时期的发展还包括使用了操作系统,使计算机在中心程序的控制协调下可以同时运行许多不同的程序。

1972年,第一部真正的个人计算机诞生了。第四代大规模集成电路计算机大规模集成电路(LSI)可以在一个芯片上容纳几百个元件。到了80年代,超大规模集成电路(VLSI)在芯片上容纳了几十万个元件,后来的ULSI将数字扩充到百万级。可以在硬币大小的芯片上容纳如此数量的元件使得计算机的体积和价格不断下降,而功能和可靠性不断增强。基于“半导体”的发展。

1981年,在日本东京召开了第五代计算机研讨会,随后制订出研制第五代计算机的长期计划。智能计算机主要特征是具备人工智能,能像人一样思考,并且运算速度极快,其硬件系统支持高度并行和推理,其软件系统能够处理知识信息。神经网络计算机(也称神经元计算机)是智能计算机的重要代表。但第五代计算机目前仍处在探索、研制阶段。真正实现后,将有无量的发展前途,它的前景,必将是光辉诱人的。

第六代生物计算机 半导体硅晶片的电路密集,散热问题难以彻底解决,影响了计算机性能的进一步突破。研究发现,DNA的双螺旋结构能容纳巨量信息,其存储量相当于半导体芯片的数百万倍。一个蛋白质分子就是存储体,而且阻抗低、能耗小、发热量极低。基于此,利用蛋白质分子制造出基因芯片研制生物计算机,已成为当今计算机技术的最前沿。生物计算机比硅晶片计算机在速度、性能上有质的飞跃,被视为极具发展潜力的“第六代计算机”。