我辈岂是蓬蒿人

——读李伟明《松间轻语》所想

文瑞

一

作文者的最高境界,不外乎以文化人。

以文载道,让人在文字中轻松畅泳,让人在阅读中学会思想。显然,李伟明做到了这两点。

伟明是一位全国著名的杂文大家。尽管他的文字有着剑的锋芒,但他却似如一位身怀绝技的剑客,剑在他的手里舞动得若高天行云、山间流水,他的文字流畅,无不是一气呵成,阅读起来十分轻松,每每让人读了开头便不忍放下,心被文字牵引着而一直读到底。

当下是快餐时代,今日头条抑或微信,无不是短章小文在流行。伟明似乎从二十年前就把读者的阅读心理拿捏准了,若讲究阅读效果的话,伟明多般是能拿满分的。

写出来的文字能使人轻松阅读,体现的是写作者的才华与功力。我与伟明在报社同事时,他经常与我讨论一个话题——文章的魅力究竟是什么?是文字的隽永,语境的美妙,还是思想的深邃?我们一致认为,这些都是需要的,但最重要是文字的可读性。

文字只有释放出令人阅读下去的吸引力,才有可能实现它的另一个潜在功能——予人以灵魂的撞击,让作者的思想得到感应。

一般认为,思想性是文章的魂灵,予读者在阅读中学会思想或引发思考,这是作家的写作使命。优秀的作家,首先是悟道者,是先人一步行走在大道上的人,是用自己的笔墨与文字引导读者走近道、走上道的人。仅以伟明的近著《松间轻语》而言,无论是第一部分的廉政反腐内容的杂文,还是第二部分的思想随笔,其实每一篇什都是在讲道,其中许多隽永而警示的语句,无不在教人做一个三观正、有道德、致良知的人。

2018年,我在余姚参观王阳明纪念馆时,园中有一尊阳明先生提着灯盏躬身前行的雕像,至今仍深深地烙印在我的脑海——那是为他人秉烛领路的形象呵!显然,伟明也是一位秉烛者,他在用文字为人擎起道德之炬,感染、影响读者一起向光明行。

二

著名评论家谢有顺说:“阅读是一种契约,是建立在对作者和文字的双重信任基础上的。”我赞同这一观点。写作的目的是祈望作品能发表有人读,最好是有广泛而长久的传播。读者对文字有选择权,对作者也有选择权,爱屋及乌,或者先追随其人再追随其文,或者先欣赏其文字之韵再欣赏其人格之魅。

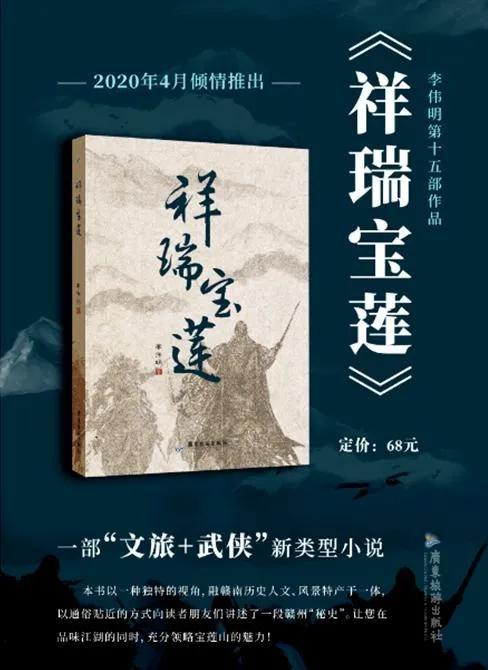

显然,作为一名畅销书作家,伟明早已赢得了阅读者对其人与其文双重信任。否则,他的小说《祥瑞宝莲》何以能够做到一年之内再版六次,阅读者达到七八十万之众?他的反腐杂文集《松间轻语》何以也是短短三个月便能一版再版又三版的呢?!

俗话说,人品如文品。尽管有例外,有极个别的人,文字干净,灵魂却并不干净。但,整体来说作家的人品与文品是对应一致的。作家的形象并不好定义,但总归还是有些共同标签的,比如饱学、勤奋、睿智,爱行走、爱山水、爱乡村,见知识、见情怀、见境界,疾恶如仇、仗义直言、心怀悲悯……等等。诚然,伟明具备了一个优秀作家的所有美德。

伟明的饱学人人皆知,与他交往的人都能发现他的历史与文学功底很扎实;伟明的勤奋有目共睹,近年来以几乎一年一本的出书速度出版了十七本著作;伟明的睿智也是出了名的,甚至是打扑克牌也能精准地计算出对手的尾牌。

伟明是一个乐山乐水之人。当年我与他在报社同事时,他主持策划了以赣南东南西北中五个最高点为坐标,人文地理化地展示赣南的山水与乡村风貌的采风活动。活动取得了圆满成功,他对赣南山水衍及对赣南乡村的眷念从此一发不可收拾,由此催动了他长达十年之久的踏访遍赣南所有乡镇村落的行走与书写。读万卷书,行万里路。我想,丰饶的田野、坚实的脚步、真实的感受、现场的撷取……这种贴近大地的行走与书写,这种如侠客般在书斋、现实中自由腾挪的姿态,使伟明迅速成长为一个赣南最富实力的作家之一。

我的记忆中,伟明是一个坚持真理,敢于用新闻的力量揭露时弊的新闻报人。在赣州晚报和赣南日报工作期间,他用记者身份与新闻报道帮助了不少弱势或弱小群体,以致许多年后还有人在念叨他的新闻故事。显然,这是一种无畏、无私、无我的新闻姿态,是他内在品性与新闻理想使然。而这种刚正、坚毅、逆行的人格力量也铺就了他由新闻人而纪检人的必然之路。

伟明身上有一点最是令人敬佩——无论是新闻人或纪检人,他都始终热爱着他的文字他的杂文,任何时候他都不冷落他的文字,更不冷落他的读者。这便是作家的契约精神。而读者也始终不曾忘记他,无论他在哪里,都不停地追随他的文章。这便是来自读者的那份契约。

应当真诚地祝福这份美好的契约,这份由阅读而建立起来的长期信任的契约,于伟明与他的读者而言,那是一种何其美好的美美与共的读写关系呵。

三

记得,赣州文学圈内曾有过一次关于文学作品的成功标志是什么的讨论。众说纷纭,最后归结为三个数字——有一百万的读者,有一百万的收入,一百年以后还有人在阅读。

我自以为算得上是赣州本土作家中高产作者之一,但以“三个一百”来比对,我自然是望尘莫及。除了散文《秦淮河上寻桨声》,自2005年发表以来一直成为各地高考中考语文阅读考题,阅读量或有百万之众,但其创造的收入不到万元,至于一百年以后还有没有阅读者我更是不可奢想。

而伟明则很接近这个目标了。他的《祥瑞宝莲》一书,读者、听者已近百万;拍成微电影、制作成语音版后,对赣县宝莲山旅游景区的成功打造的促进,及其所创造的直接或间接的经济价值和社会价值肯定早已不止百万;至于一百年后还有没有人阅读,我想答案也应该是肯定的,这部以赣南南宋末元初为历史纬度而创作的反映汉人与元人之间生死较量的文旅 武侠小说,完全类似于金庸武打小说,既有着金庸式的令人喜爱的武侠风格,还有着诸多关乎赣南的虚虚实实的历史人物与事件,百年后的人们若研究南赣汉人与元人抗争的这段历史,《祥瑞宝莲》肯定是一部极好的参考书。

因此,伟明是赣州最成功的作家之一,因为他的作品率先实现了“三个一百”的数字指标。

四

与伟明在报社同事时,我的反映赣州城市历史变迁的《赣州古城地名史话》一书出版问世,伟明热情地为之写过一篇评论,其中有一句夸赞话:“钻得有多深,立得就有多高。”肯定我十数年坚持不懈地行走、研究、书写赣州的写作姿态与成果。

今天,我要把这句话原封不动地赠还他。我以为,伟明才是真正做到了“钻得深,立得高”的作家。

2007年前后,他的《资治通鉴》阅读体会在报纸上呈系列连载,被市委有关部门点名表扬,2009年他汇编成书的《领导干部读资治通鉴》被全国一些单位列为领导干部阅读推荐书目,伟明一时间名动报界、史界与文学界。这部包含他十数年学习心得的厚重如斯的历史读本,透发着一个作家以史为鉴、从史出发而观照当下的使命与责任,有着超乎一个平常作家写作宗旨的人文价值与与济世意义。

而这一著作的成功,显然是据于一个作家自我修行的深沉、内在涵养的丰盈及知识积累的广博、思考问题的厚度所致。这正是他自己强调的所谓“钻研得有多深,立得便有多高”的治学与写作态度。

阅读李伟明的文章,时常会被他的潜行在字里行间的一种沉郁意味发生联想。自觉不自觉地感受着他呼唤的喘息,他思想的芒露,他目光的焦灼,他步子的峻急,他心神的急切……恍惚间,仿佛看到一个怀揣使命的汉子在不遗余力地释放自身的光和热,不停脚步地絮絮叨叨地发出自己的呼与喊。杂文世界里,伟明喜欢用历史丈量现实,也喜欢用现实绸缪未来,历史、现实与未来这三个时间的纬度,被他用情用心揉和成一个个饱含忧患感的热切希望,又通过一个个汉字组合成一篇篇有温度有情怀的感化生命、美好生活的杂文,将迷惑中的你、困窘中的我、危滩上的他一一牵引,牵往满是希冀的绿色田野。

“不但要说,还要常说。”不但要写,还要常写。这就是伟明。他以文学之笔、杂文形式,接通繁复的世界,触动徘徊的魂灵,这种功夫了得,完全可以理解为是另一领域另一种形式的钻研。他钻研得是如此地融入,以至于写出了如此深刻的一篇篇心灵檄文。我认为,这是伟明钻研《资治通鉴》后的另一种形式的站立起来的高度。这个钻研,看似只治人,但却有着共通的治国、平天下的文化意义。

所以说,伟明的钻与立是一以贯通的,正如他的人格秉性,无论岗位、职位如何变化,他对人的率真,对事的认真,对文的较真,始终如一。

五

伟明通晓历史,热爱赣南,尤其钟情于与赣州有关的南宋时期的一批侠义之士:岳飞、辛弃疾、陈子敬、李梓发……李伟明把这些人从故纸堆里请出来,一一植入他的小说《祥瑞宝莲》中。这些与国家命运同舟共济的人物,人人英雄,个个了得,都是忧国忧民的忠义大侠,无一是蓬蒿中人。

2022年6月3日,上海疫解封后的第三天,我收到伟明寄来的新书,我在朋友圈表达了我的喜悦与感慨:“今日喜获伟明兄寄赠的四本新书。在我的朋友圈中,伟明兄一位令人敬重、有独特风格的高产作家。在他的身上,无江湖痞气却有江湖侠气,无文人酸气却有文人正气。”

当我用三个晚上粗粗浏览他的新作,并着手为之写一点文字时,我的心中便忽地涌现出了李白的这句诗:“仰天大笑出门去,我辈岂是蓬蒿人。”

是呵,我辈岂是蓬蒿人!世人敬仰的岳飞、辛弃疾、陈子敬、李梓发不是蓬蒿中人,李伟明也不是蓬蒿人。

2022年6月7-8日,于上海浦东

,