▽

一个头脑发热的决定

学编导这个决定,应该是我20多年中最草率最痛快却又最正确的决定。

做这个决定之前,我作为一名理科生,整日泡在数理化的池子里,不知道走出池子该穿什么样的衣服,毫无方向,只知道要考大学。我之所以选择理科,是因为大家都说理科生好找工作。毕业的时候才后知后觉,发现我好像不喜欢理科,甚至认为理科的专业对我来讲很变态。

看完电视剧《李小龙传奇》,抑制不住的热血和冲动让我蹦一个念头:去拍电影吧?这个念头让我兴奋得辗转难眠,让我觉得其他所有专业都没有吸引力。我翻着厚厚的《普通高等学校招生专业目录》,发现几乎所有的院校,但凡有编导或艺术相关专业都要求是艺术生或者文科生,忽然很困顿,人生就要扑街了。

我和朋友住在一个冷清的旅馆三楼,离女郎敲门问要不要服务已经过去好几个小时,我依然清醒着。我并没有想为何女郎问完之后没等回答就走了,我想的是,都18岁了,接下来该如何是好。一所电力学校招生信息映入眼帘,广播电视编导专业竟然招理科生!想都没想就报了,生怕错过。

很幸运,被录取了。也很幸运,这是最后一届在云南招生,也是最后一届招非艺术生,没有早一步,也没有晚一步,恰巧没错过。

▽

有个神奇的存在叫做电视

人生第一部有印象的片子是《西游记后传》,没错,就是镜头很鬼畜,感觉一直卡带那一部。写到此处,不得不佩服剪辑师前卫的想法。

2000年前后,家里通电了,但并没有告别煤油灯和矿石灯。家里舍不得用电,听爸妈说,一度电一块多钱,因此,没有客人一般不轻易开灯。

每个村几乎只有一家人有电视机,每晚比电影院还热闹,大家都喜欢追剧,每晚一到黄金时段,大半村人就围坐或围站在一起,静悄悄地盯着不到20寸的黑白小屏幕,一看就是好几个小时。

2002年,家里买了21寸的长虹金太阳彩色电视机,由于接收用的卫星大锅不能一次到位,家里只能用土办法,找了几个录像带,录了两集吴京和樊少皇演的《新少林寺》。录的不完整,剧情跳跃很厉害,但每天晚上家里也都挤满了邻居亲友,一遍又一遍地看,估计大家都自行脑补了中间的剧情。

后来实在看够了,就连上了邻居家的接收器,邻居家一换台,自己家电视就跟着换了台,邻居家一关电视,家里的电视就是雪花点。不久后,家里买了卫星大锅,特别大,用铁丝固定在瓦房的木椽上,能搜到10来个电视台,但都有雪花点。一到下雨天,尤其是雷电天,就不能看电视;一到大风天,就看不了电视,因为大锅被吹偏了,老爸往往用很长的竹竿去矫正大锅的位置,一边朝着屋里喊:“出来了吗?”我们靠在门边,一边看着电视,一边看着老爸。

好景不长,村里发生了大停电,印象中停电持续了很长很长时间,记得《大醉侠》刚看了两集,再来电的时候,《无敌县令》都播完了。小学五六年级,每天晚上都要上晚自习,八点半下课后,回到家就像是进了电影院,我只能坐在上楼的木梯子上,一边吃饭一边看。

在外婆家看李小龙的影碟,外婆说我记性很好,看一遍就把剧情全记住了。我喜欢剧透,一边看一边告诉别人谁马上就要死了。后来就被教育了,“小孩子家别多嘴,看过了就一边玩去”。我只得闭嘴,但依然看得很过瘾。

▽

让内心萌动的第一次

2003年,正在念初中的我第一次看到了“电影”。放映员把大块幕布挂在操场围绕的小二层楼的侧墙上,夜幕降临,全校同学坐在一起,眼睁睁看着大幕布。印象里,看过两次露天电影,一次放的是98抗洪《惊涛骇浪》,一次看的是《张思德》。两次看下来,心里想,原来电影这么没意思呀,还是VCD影碟好看。

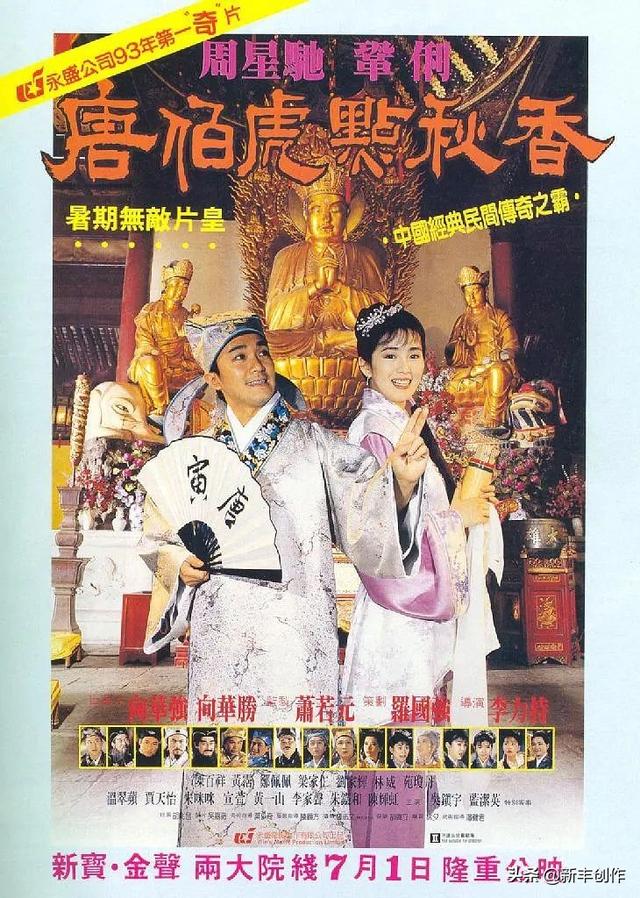

邻村的小伙伴经常跟我互换VCD,他家有好多港片,成龙、徐克、郑少秋还有林正英的片子,完全秒杀“电影”。小伙伴家里还有很多美国大片,好多战争片,但看不下去,外国那么喜欢打仗,而且讲英文,实在没耐心看字幕,于是错过了载入影史的很多好片子。

有一年,一个歌舞团来学校表演,有舞蹈、小品、歌曲,第一次觉得世界上还有这么令人神往的东西,第一次离舞台那么近,离演员那么近。演出结束后,心情久久不能平静,我像触了电一样坐在自己的床上,在脑海里回味着方才的画面。舞台上那些人,怎么会有那么大的本事!我要是有这能耐就好了。

由于跟班级的音乐委员关系好,我被她拽进了学校的音乐班,进了男高音组。有一回,老师说元旦有一场集体合唱,于是参加了,感觉很棒。五四青年节前夕,音乐老师把我叫到音乐教室,给了我一个叫《走亲戚》的剧本,两个人站着说就行,于是忐忑地上了舞台。第二年的元旦,一发不可收拾,自己写了个小品剧本自己演,没过审,因为我还演了另一个小品《称妈》。同时,别的班的同学让我帮忙写小品和段子,我都一口答应了。

那时候完全凭着单纯的喜欢去做事,当然,不光是自己在舞台上会很爽,而且每次都会奖励一本硬壳笔记本(记事本),上面写着自己的名字。

做自己喜欢的事情,还能得到奖励,这该是最好的教育状态了。

(未完待续)

来源:那谁说

作者:Wayne

,