《论语》是一部经典的国学名著,是了解儒家思想和中国传统文化的经典之作。全书分为20篇512章,原文约16000字,加上标点符号约21000字。字数虽少,却句句精要。

对于孩子们来说,有选择性地阅读国学经典名著,扩展阅读视野、丰富思想世界、增强语言表达能力十分有必要。《注音全译论语》正是一本适合孩子们阅读的国学经典专著。

一、《论语》对后世的影响

有言曰:西汉之后学五经,南宋之后学四书。

南宋时,作为儒学集大成者的朱熹将《大学》《中庸》《论语》《孟子》合在一起进行注解,称其为四书。四书成为自南宋至清末很长时间内官定的学校教科书和科举考试的必读书目。

《论语》位列四书五经,也是最为今人熟悉的一部儒学经典,其中诸多名句及其思想,已经融入中国人的思维观念,深刻影响着中国人的行为和习惯。

义务教育阶段,《语文》课本中节选的《论语》选段、名句和成语数量众多,中考和高考中常用的选段,多达几十处。2020年全国高考语文作文就涉及《论语》中的一段内容,讲的是孔子对管仲的评价。

1.1 子曰:“学而时习之,不亦说乎?有朋自远方来,不亦乐乎?人不知而不愠,不亦君子乎?”

1.2 有子曰:“其为人也孝弟,而好犯上者,鲜矣;不好犯上,而好作乱者,未之有也。君子务本,本立而道生。孝弟也者,其为仁之本与?”

1.3 子曰:“巧言令色,鲜矣仁。”

1.4 曾子曰:“吾日三省吾身:为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?”

1.5 子曰:“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”

这是《论语·学而篇》的前五章,字数虽少,却涉及学习、交友、社交、修身、侍亲、治国、管理、诚信等多个话题。这些话语历经两千多年,影响力依旧不曾衰竭,并融入国人的思想行为当中,成为重要的道德规则,也成为约定俗成的行为准则。

二、《论语》用字用词的多样性

汉字不只是一种交流信息的符号系统,还是能够传承中国古代优秀文化的重要载体。但是,汉字历经几千年演变,一字多音和一字多义的现象如今也非常普遍。

以《论语》为例,其成书两千多年,书中言语及用字用词多不同于今时今日,其中生僻字、多音字、多义字、通假字、异体字繁多,古人之修辞方式、语言习惯、语法结构也与现在不同。

“一”“不”在《论语》中出现较多,此两字在实际诵读中与其他音节连接时,会发生一种有规律的变调,这种由于语流引起的变调现象,没有影响它们的词义和语法功用,一般在注音时仍然标其本调,即“一”注为“yī”、“不”注为“bù”。

多音字的出现,则直接改变了词义和语法功用,例如“与”字,在《论语》中有三个读音,读“yú”时可表语气也可表“缓步慢行的样子”,读“yǔ”时可表“同意”“给予”“等待”“跟”等多个义项,读“yù”时表“预先”“参与”等义项。

1.7 子夏曰:“贤贤易色,事父母能竭其力,事君能致其身,与朋友交,言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”

1.10 子禽问于子贡曰:“夫子至于是邦也,必闻其政,求之与,抑与之与?”

子贡曰:“夫子温、良、恭、俭、让以得之。夫子之求之也,其诸异乎人之求之与?”

8.18 子曰:“巍巍乎!舜、禹之有天下也,而不与焉!”

“与”字在上面三章中分别读为“yǔ”“yú”“yù”三个读音。这种区别是值得初学者注意和重视的。除了“与”字外,《论语》中还有大量的多音字和通假字。我们如果望文生义,很容易曲解原意,将典故或者成语用在错误的场合,或者说出错误的读音,甚至可能会闹出笑话。

三、充分考虑方便读者阅读

对于今天的人们来说,阅读古籍时最大的难点在于其读音和意义,为方便广大读者诵读经典、了解经典,特别是为了方便中小学生阅读《论语》,注音版《论语》的推出十分有必要。

《论语》的译注版本非常多,对于孩子学习来说一定要优中选优。一个字如何读音、一个词如何释义,不同的版本常常会有两个甚至多个不同的说法。为了便于读者学习,《注音全译论语》一书的注音及注释基本参照《辞海》《现代汉语规范词典》这两本权威的工具书。

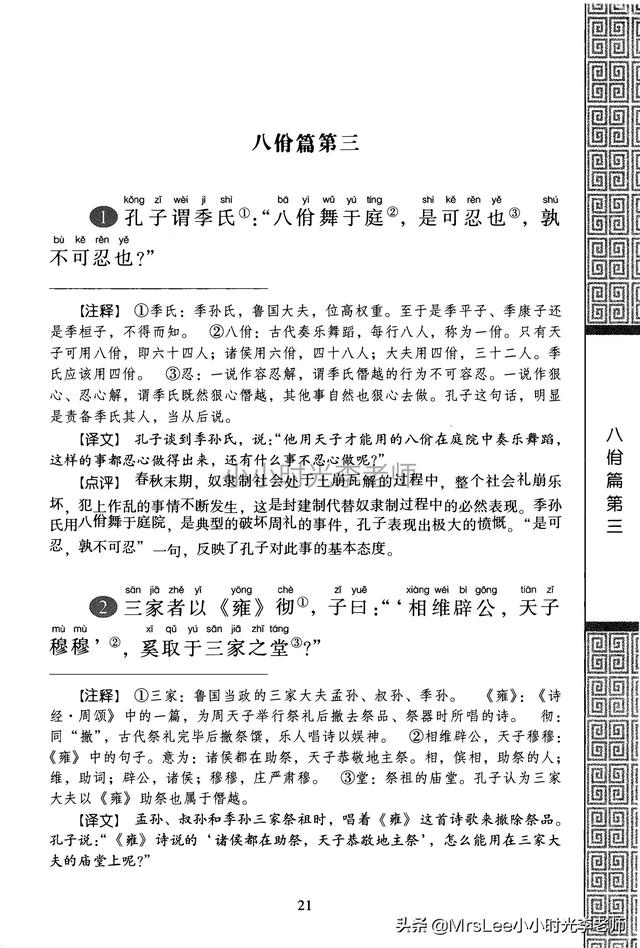

《注音全译论语》为方便读者阅读,提供了方便的阅读文本:原文和译文左右对照,采用对开的方式排版,注释随附在每章译文之后。

孔子曾言“绘事后素”,说的是做事要有个好的基础,所以在学习《论语》这件事上,我们也应该弘扬“绘事后素”的精神。中小学生刚接触《论语》时更要打下好的学习基础,需要最合适和权威的版本。

《注音全译论语》作为一部译注作品,确实非常适合国学爱好者和广大青年学生参考阅读,尤其适合中小学生初学《论语》。

(颍州牧)